江戸時代においても、間引や堕胎の禁令は出されたが効果はなかった。生活の苦しい貧農は、三人以上の子をもつと却って嘲笑され、甲斐性のない嫁だと馬鹿にされる有様であった。江戸時代でも、大藩の領分では育子策を講じたところもあるが、旗本知行所が大部分である郷土では、領主からの施策は皆無にひとしかった。幕府から発された一片の禁令だけで、指導や財政的裏付けがなくては効果は期待できない。

鶴舞藩は入封とともに育子策をとりはじめた。明治二年一二月、管内に「堕胎(だたい)、洗児(せんじ)ノ陋習(ろうしゅう)」があるとして、「育子策問案」(19)が発せられた。その要旨は、先ず人命の尊さを説き、ひっきょう、その原因は貧困にあり、養育の道が立てば堕胎、洗児の悪習も自然にやむとして、寺社に対し氏子檀家の貧民育子の米金施行を勧告したものである。官においては諸出費多端で手が回らぬ故、功徳(くどく)のため寺社において貧民育子の道を立てよ、という布達では、さしたる効果は期待できないが、房総諸藩中いち早く育子策を取上げたことは、高く評価しなければならない。房総では、佐倉藩が維新前から育子策に取組んでいたが、その他では、鶴舞藩と松尾藩だけである。特に鶴舞藩では、僅か二二一円余りであるが育子資金を木更津県に引き送っているから、ある程度貧民に対し育子金を給与していたものと考えられる。

明治四年一一月、木更津県が発足すると、権令柴原和と権参事国司庸信は、きわめて積極的にこの問題に取組んだ。

明治五年二月一〇日、木更津県では育子資本金二万円の貸与を大蔵省に出願した。

「地方の政には、学校・工業・培植・牧畜・開墾・漕運等なすべきことは多々ありますが、何れも一日にして達成できるものではありません。その基本は人口を増すことであり、房総県治第一の急務は堕胎・間引を禁ずることと考えます。これは、禁止しても効果がありません。その方法は、貧民に育子のための資金を給与し、養育の道を立てさせることにあると考えます。そのため、第一に官より育子資金の下付を願い、第二に本県官員が衣食を倹約して万分の助けとする。第三に有士富有の士民を募り、第四に上中農に分賦し、以て育子の方法、妊婦検察の規程を設け、天地育成の赤子を堕胎、拉(らつ)殺の危厄から免かれしめんとするものであります。このことは、慈仁覆育の朝旨にこたえ、開化富強の基本を建てるものと考えます。」(20)

しかし、中央政府は出費多端で、到底木更津県にのみ育子金として二万円もの貸し下げが不可能と察し、同年二月二四日、改めて、より確実な借用方法を具申した。

「内外御出費の多い折から、多額の金子を拝借することは恐れ多く存じますので、宮谷県から引継いだ正祖、雑税、窮民救助金等六一二五円余と、各廃県旧庁舎、旧知事邸宅等を入札売却すれば、およそ六七千円となると見込まれますので、これをそのまま育子資金に差加えることを許可下さるようお願い申しあげます。」(21)

同年四月二日、大蔵省から指令があった。

「その県の堕胎弊害のことは世間に響いている程であるから、特令を以て旧庁舎、旧知事邸宅の売却を認める。宮谷県から、引継いだ六一二五円余は一応上納し、更に切手を以て貸し渡す。右の金員は、六か年賦で返済すること。」(22)

この請願書、具申書、指令書から、上総地方の間引の悪習が天下に響き渡っていたことがうかがえる。柴原和をして「県治第一の急務」と感じさせ、大蔵省をして「特令を以て書面の趣」を聞届(ききとど)けさせている。「いま一万の育子資金があれば、五年にして、一万五千余の人口増が可能であり、この一万五千人が、年々蕃殖すれば幾百億の多きに至り、天下の利これより大なるはなし。」(23)と喝破した柴原和の政治感覚はすぐれたものである。和は続いて千葉県令となり、育子策の外、県議会の開設、学制の施行、懲役場の開設などにおいても漸新な施策を展開し、兵庫県令神田孝平、滋賀県令松田道之等とともに三県令と称されたほどの名県令となった。

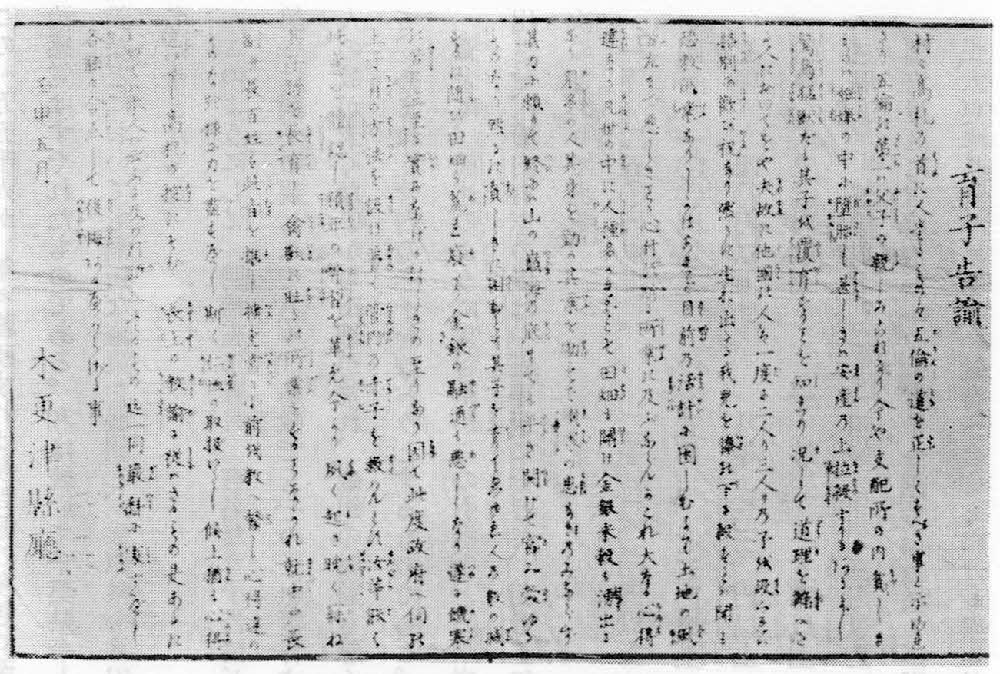

このようにして、明治五年五月、有名な育子告諭が発せられた。それは、先ず五倫の道から説き起こし、五倫の第一は親子の親しみであり、鳥獣でもその子を覆育するのに、人たる者がその子を堕胎拉殺することの非道を戒め、人の数が少くないから田畑が荒れ、金銀の融通も悪くなると、経済の発展と人口の相関を教え、子育(こそだて)の方法を設けて、あまねく管内の赤子を救おうとするものである。と結んでいる。

育子告諭(榎本 川崎主計家蔵)

資金は、前述のように宮谷県からの引継金と旧県庁、旧知事邸宅売金の外、官員俸給の五〇分の一を五か年間拠出させ、管内有志の者は一五等級に分けて、明治五年から五か年賦で出金させることとなった。等級による金額は次のとおりである。

| 一等 二五〇円以上 | 二等 二〇〇円以上 | 三等 一五〇円以上 |

| 四等 一〇〇円以上 | 五等 七五円以上 | 六等 五〇円以上 |

| 七等 四〇円以上 | 八等 三〇円以上 | 九等 二五円以上 |

| 一〇等 二〇円以上 | 一一等 一五円以上 | 一二等 一〇円以上 |

| 一三等 五円以上 | 一四等 三円以上 | 一五等 一円以上 |

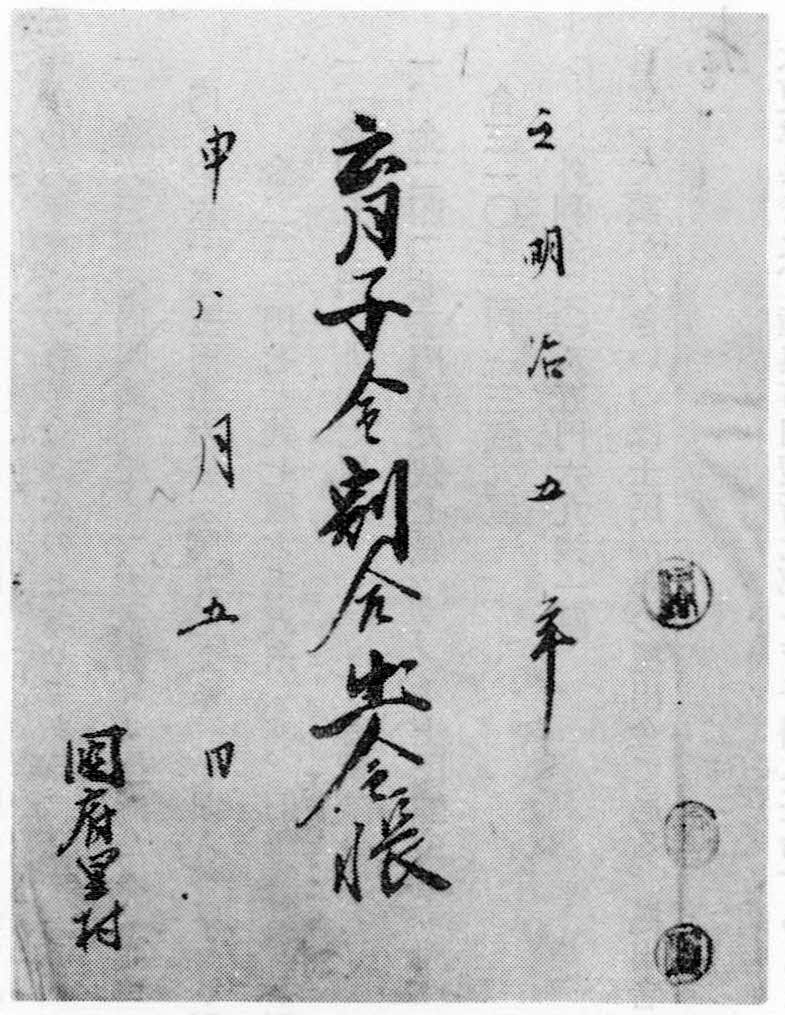

国府里区に、明治五年の「育子金割合出金帳」が所蔵されている。

「木更津県御庁ヨリ、今般育子金仰セ出サレ候ニ付、右名前ノ者共夫々(それぞれ)人実ヲ弁エ書面ノ金子当申(さる)年ヨリ子(ね)年迄右五ケ年ノ内年々割リ合イ上納仕(つかまつ)ル可ク候。後証ノ為請印(うけいん)仕リ置キ候ニ相違御座無ク候、以上

明治五年壬申年八月 日

個人の出金を例示すると次のとおりである。

弐拾番屋敷 川崎文平印

金三両也

壬申十月十七日納メ

内銀三拾六匁 請取 明治五壬申年分

十一月九日

内金弐分ト壱〆文 請取 明治六年分

内金弐分ト壱〆文 請取 明治七年分

九年二月六日

内金弐分ト壱〆文 請取 明治八年分

金三両也

壬申十月十七日納メ

内銀三拾六匁 請取 明治五壬申年分

十一月九日

内金弐分ト壱〆文 請取 明治六年分

内金弐分ト壱〆文 請取 明治七年分

九年二月六日

内金弐分ト壱〆文 請取 明治八年分

育子金割合出金帳(国府里区有)

明治九年分が書いてないが、完納の年であり記録を残す必要がなかったのであろう。明治八年分は翌九年の二月に納入しているが、出金する者も容易でなかったと思われる。

国府里村出金者は、金一両三名、金三両四名、金一〇両二名、合せて九名で金額は三五両であった。第四〇区三画国府里村副戸長木嶋金一郎は、年々金七両を取りまとめ、木更津県庁育子掛に上納することとなった。小村の国府里でも、五か年賦で合計三五両の出金であるから、管内からの徴集額は膨大なものとなる。明治五年から六年までの育子金は次のとおりである。

一、金六三四七円四銭五厘 大蔵省ヨリ拝借

内 金六一二五円二六銭六厘九毛二糸 旧宮谷県ヨリ引送金

金二二一円七七銭七厘六毛五糸 旧鶴舞県ヨリ引送金

一、金四五二円一九銭七厘 官員献金

一、金二四二七二円八九銭七厘 士民醵金

合三一〇七二円一三銭九厘

外利金二〇八五円六九銭一厘

内 金六一二五円二六銭六厘九毛二糸 旧宮谷県ヨリ引送金

金二二一円七七銭七厘六毛五糸 旧鶴舞県ヨリ引送金

一、金四五二円一九銭七厘 官員献金

一、金二四二七二円八九銭七厘 士民醵金

合三一〇七二円一三銭九厘

外利金二〇八五円六九銭一厘

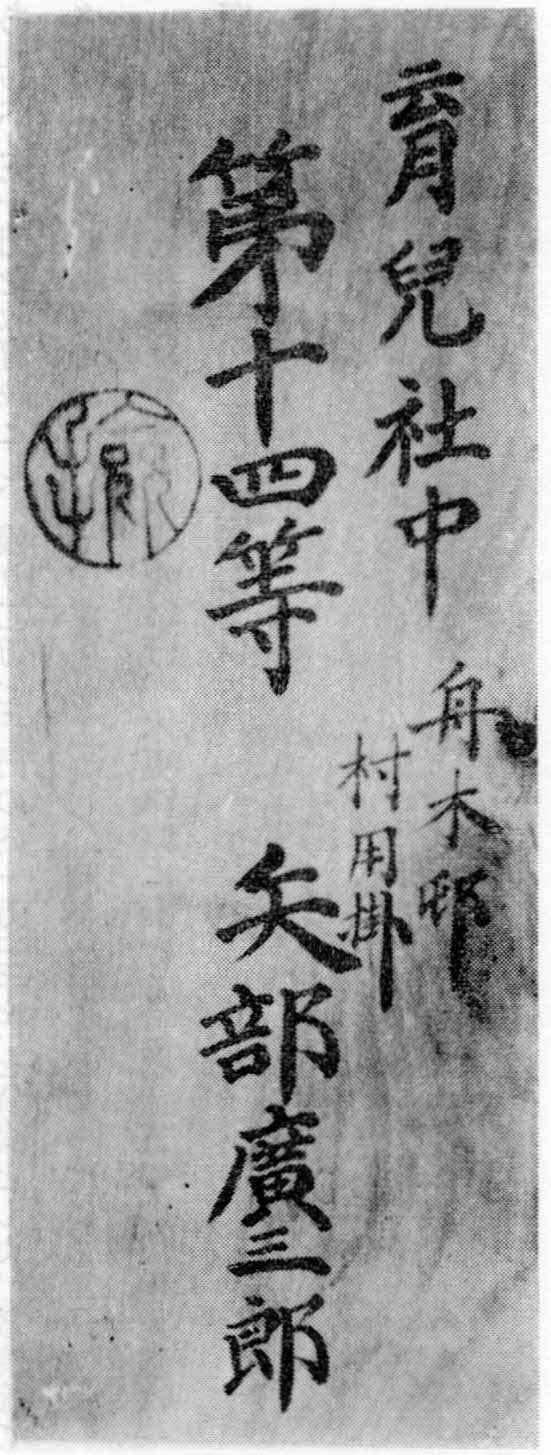

目立って額が大きいのは士民からの拠出金である。拠出者は育子社員として門口に等級を示す木札を掛けて顕彰した。

育子社中木札(舟木 矢部泰助家蔵)

慶応四年発行の太政官札(小榎本 前田政之丞家蔵)

木更津県では、権典事田辺新七郎を育子掛に任命するとともに、人望のある富裕者を選んで一郡あるいは二郡に一名あて育子社長を置いた。育子社長は金銭の出納を委任されている。各町村では、戸長副が育子業務を担当したが、大村では別に係りを置いた。

資金の収納は、戸長から年番戸長へ、更に育子社長が取りまとめ県へ納めた。給付は、貧民赤子出生後三六か月間、一か月金一分ずつであった。姙婦は、姙娠後四か月目に戸長副に届出、赤子は出生後七日を経て戸籍に編入された。なお、医師や産婆は、婦女姙娠の有無検察を義務づけられている。

育子施策は、柴原和が引続いて千葉県権令、更に県令となったので、県の重要施策として継続され、著しい成果を挙げた。明治五年から六年にかけての救育数は、第七大区(長柄郡・埴生郡)で一六七人であったのに、明治七年には、二六九二人と激増している。育児規則も漸次整備され、各町村では戸長・副戸長が、小区では育児取締及び副取締が、大区では育子取締頭取及び副頭取がその業務に当たるようになった。被救済者の選定は、育児取締が戸長その他と熟議の上決定した。

明治六年になると、救済金は毎月二五銭ずつ三六か月間給与することになり、出産の節は別に五〇銭の手当を支給した。但し、極貧の者でも第一子には救育金を与えなかった。このときの救育金は、二五銭となっているが、明治四年(一八七一)に公布された新貨条例により、旧一両を新一円と定め、円・銭・厘の呼称を用いるようになった。貨幣単位や呼称は一朝一夕に変えられるものでないので、当然旧時代の呼称が併用されたが、明治六年ころから円・銭・厘の呼称が一般化しはじめたものと考えられる。しかし、国府里村育子金割合出金帳には、明治九年になっても、金二分と壱貫文という呼称が使われている。相当長期間の併用時代があったものであろう。

育子資本金は一般人民に貸し付けて利を稼いだ。一口一〇円から五〇〇円の範囲内で、二〇円に付き二五銭の利子であった。年利率一割五分である。資本金は全部貸し付けに回すわけにはいかない。例えば、三万円の集金高があれば、三十円を救育金とし、残り二万七千円の内一万三千円を貸金とした。救育金の外、政府への返済金や拠出者への還付金も必要であったので、運用を工夫し、利金の増大を図っている。

県の取締りと指導は着々と成果を挙げ、木更津県における、明治五年の出生児数は一〇八二〇人であったのに、明治六年には一七一〇二人と急増している。