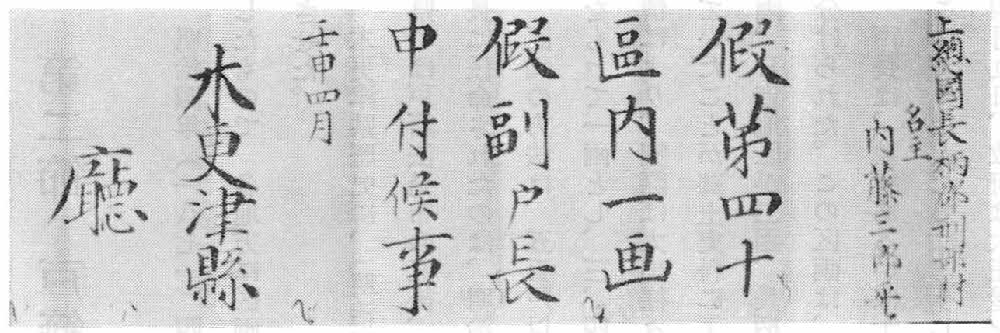

木更津県歴史に、「明治五年三月五日、管内ノ区画ヲ定メ、仮戸長・仮副戸長ヲ置ク」とある。これより先、宮谷県では戸籍法発布の直後、区画及び戸長の任命があったが、刑部村名主内藤三郎平が、仮第四〇区内一画の仮副戸長に任命されたのは、明治五年四月であった。

明治5年4月 仮副戸長任命書(刑部 内藤正雄家蔵)

区画の方法は、五百戸以上の町村は一町村一画、五百戸以下は三、四か町村を合わせて五百戸ないし七、八百戸をもって一画とし、三、四区画あるいは五、六画を合わせ一区とすることを原則としていた。しかし、各地方の実情により、実際は大小様々であった。郷土は第四〇区で、刑部村は一画、小榎本村は二画、国府里村は三画に属していたことが郷土史料により知られるが、郷土の全町村の所属は明らかでない。しかし、ほぼ現在の水上地区が一画、日吉地区が二画、長柄地区が三画に属していたのではないかと推測される。木更津県全体は五〇区一九七画に分けられた。この区画は、戸籍事務だけを取扱うもので、旧来の町村は、従前のまま一般行政事務を掌っていた。

戸長は、数村あるいは十数か村の戸籍事務を管轄したので、大庄屋や有力な名主がこれに当たることが多かった。このような人たちはどうしても旧来の封建的権威をもって人民を支配し、その弊害が大きいというので、明治五年四月九日、政府は大庄屋を廃し、これまでの名主・庄屋・年寄ら旧来の村役人を戸長と改称し、戸籍事務とともに一般行政事務も取扱わせることにした。

上総国長柄郡国府里村

第十六番屋敷居住

農 実父当国同郡千代丸村農 太郎治二男

養父佐右衛門亡

壬申年二十四 高吉佐一郎印

祖父 壬申年六十 高吉佐一郎

祖母 壬申年五十五 屋ゑ

養母 壬申年四十六 津称

妻 壬申年十九 の婦

父佐右衛門亡

二男 壬申年九 高吉安蔵

長男 壬申年二 高吉佐吉郎

氏神 当村国府里神社

寺 当村日蓮宗広福寺

第十六番屋敷居住

農 実父当国同郡千代丸村農 太郎治二男

養父佐右衛門亡

壬申年二十四 高吉佐一郎印

祖父 壬申年六十 高吉佐一郎

祖母 壬申年五十五 屋ゑ

養母 壬申年四十六 津称

妻 壬申年十九 の婦

父佐右衛門亡

二男 壬申年九 高吉安蔵

長男 壬申年二 高吉佐吉郎

氏神 当村国府里神社

寺 当村日蓮宗広福寺

木更津県でも、右の規定により明治五年六月一三日、旧来の大庄屋・庄屋・名主・組頭等の名称をいっさい廃止した。そして、仮戸長・仮副戸長を戸長に、戸籍調掛や元の大庄屋・庄屋・名主を副戸長に任命した。組頭が年番で名主役を勤めていた村や、名主が欠員であった村は公選させ、これを任命した。

戸籍法により、明治五年から六年春にかけて編成された戸籍を壬申(じんしん)戸籍という。編成を開始した明治五年が壬申の年であったからである。この戸籍は、旧来の宗門人別帳と記載事項に大差はないが、ただ、身分別でなく屋敷番号順に収録してある。明治五年の戸籍人員書上書が国府里区に蔵されているが、これは、壬申戸籍編成の基礎帳簿と考えられるので前頁に例示した。

壬申戸籍は、明治一九年(一八八六)の内務省令による新戸籍実施まで行なわれた。戸籍法自体は、明治三一年(一八九八)まで効力を持続していた。

明治六年(一八七三)六月一五日、木更津県と印旛県が合併して千葉県が置かれると、区画が改正され、県内を一六大区九〇小区に分けた。長柄・埴生両郡は第七大区となり、その中は一六小区に分けられた。この区画は時々変更されたが、明治八年の新治(にいはり)県との分合後の改訂でほぼ安定した。明治九年の大区及びその扱所は次のとおりである。

| (扱所) | (扱所) |

| 第 一大区安房国安房郡・平郡 安房・北条 | 第 二大区安房国朝夷郡・長狹郡 朝夷・前原 |

| 第 三大区上総国天羽郡・周准郡 天羽・佐貫 | 第 四大区上総国望陀郡 木更津 |

| 第 五大区 〃 市原郡 八幡 | 第 六大区 〃 夷隅郡 長者 |

| 第 七大区 〃 長柄郡・埴生郡 長柄・茂原 | 第 八大区 〃 山辺郡・武射郡 山辺・東金 |

| 第 九大区 〃 武射郡・山辺郡 山辺・東金 | 第一〇大区下総国印旛郡・埴生郡 印旛・佐倉 |

| 第一一大区下総国千葉郡・葛飾郡 千葉・寒川 | 第一二大区下総国葛飾郡 松戸 |

| 第一三大区 〃 印旛郡・葛飾郡・相馬郡・印旛・竹袋 | 第一四大区 〃 香取郡 佐原 |

| 第一五大区 〃 香取郡 佐原 | 第一六大区 〃 海上郡・匝瑳郡 匝瑳・八日市場 |

明治九年の第七大区内の区画は次のとおりである。(○印は小区扱所所在村)

第七大区 上総国埴生郡・長柄郡

一小区(埴生郡)市野々・小生田・小沢・報恩寺・茗荷沢・○佐坪・山内・竹林・岩撫・水沼

二小区(埴生郡)○長南・蔵持・千田・千手堂・関原・須田・米満・本台・岩川・今泉・又富・棚毛

三小区(埴生郡)三ケ谷・○上永吉・下永吉・早野・綱島・八幡原・石神・中善寺・坂本・(長柄郡)猿袋

四小区(埴生郡)地引・給田・長楽寺・森・芝原・○豊原・立木・台田・野牛・上小野田・下小野田・中原

五小区(長柄郡)大谷木・北山田・寺崎・上之郷・下之郷・岩井・小滝・河須ケ谷・○上市場

六小区(長柄郡)○綱田・椎木・中原・和泉・東浪見

七小区(長柄郡)一宮新笈・○一宮本郷・川島

八小区(長柄郡)宮原・信友・○岩沼・金田・藪塚・水口・七井戸・宮成・北水口・高根本郷

九小区(長柄郡)○一ツ松・幸治・小泉

一〇小区(長柄郡)曽根・中ノ郷・町保・木崎・谷本・六ツ野・早野新田・大芝・新小轡・小轡新田・本小轡・七渡・北高根・○千町

一一小区(長柄郡)箕輪・上茂原・鷲巣・長谷・内長谷・○茂原・高師・小林・上林・長尾

一二小区(長柄郡)深沢・笠森・大庭・大津倉・田代・高山・金谷・針ケ谷・○鴇谷・立鳥・桜谷・刑部・長富・徳増・榎本・小榎本

一三小区(長柄郡)○国府里・国府関・舟木・庄吉・味庄・上野・真名・黒戸・大登・押日・山根・六地蔵・山之郷・中ノ台・長柄山・皿木・芦綱・力丸・千代丸・(埴生郡)山崎

一四小区(長柄郡)桂・榎神房・柴名・上大田・下大田・上吉井・下吉井・○本納・渋谷・高田・腰当

一五小区(長柄郡)福島・○南吉田・千沢・弓渡・粟生野・御蔵芝・清水・南日当・北日当・関・萱場・北塚・法目

一六小区(長柄郡)浜宿・牛込・剃金・○古所・五井・八斗・中里・驚

一小区(埴生郡)市野々・小生田・小沢・報恩寺・茗荷沢・○佐坪・山内・竹林・岩撫・水沼

二小区(埴生郡)○長南・蔵持・千田・千手堂・関原・須田・米満・本台・岩川・今泉・又富・棚毛

三小区(埴生郡)三ケ谷・○上永吉・下永吉・早野・綱島・八幡原・石神・中善寺・坂本・(長柄郡)猿袋

四小区(埴生郡)地引・給田・長楽寺・森・芝原・○豊原・立木・台田・野牛・上小野田・下小野田・中原

五小区(長柄郡)大谷木・北山田・寺崎・上之郷・下之郷・岩井・小滝・河須ケ谷・○上市場

六小区(長柄郡)○綱田・椎木・中原・和泉・東浪見

七小区(長柄郡)一宮新笈・○一宮本郷・川島

八小区(長柄郡)宮原・信友・○岩沼・金田・藪塚・水口・七井戸・宮成・北水口・高根本郷

九小区(長柄郡)○一ツ松・幸治・小泉

一〇小区(長柄郡)曽根・中ノ郷・町保・木崎・谷本・六ツ野・早野新田・大芝・新小轡・小轡新田・本小轡・七渡・北高根・○千町

一一小区(長柄郡)箕輪・上茂原・鷲巣・長谷・内長谷・○茂原・高師・小林・上林・長尾

一二小区(長柄郡)深沢・笠森・大庭・大津倉・田代・高山・金谷・針ケ谷・○鴇谷・立鳥・桜谷・刑部・長富・徳増・榎本・小榎本

一三小区(長柄郡)○国府里・国府関・舟木・庄吉・味庄・上野・真名・黒戸・大登・押日・山根・六地蔵・山之郷・中ノ台・長柄山・皿木・芦綱・力丸・千代丸・(埴生郡)山崎

一四小区(長柄郡)桂・榎神房・柴名・上大田・下大田・上吉井・下吉井・○本納・渋谷・高田・腰当

一五小区(長柄郡)福島・○南吉田・千沢・弓渡・粟生野・御蔵芝・清水・南日当・北日当・関・萱場・北塚・法目

一六小区(長柄郡)浜宿・牛込・剃金・○古所・五井・八斗・中里・驚

明治七年の「区長以下人員規則」によると、反別一町歩、戸別一軒をもってそれぞれ一箇とし、二〇〇箇につき副戸長を一人置くことになっている。従って、小区には戸長一名と副戸長が二名以上いたところもある。各村々には、村用掛がいて村の事務を扱っていたが、旧来の村々は、地方自治体としての独立した機能を失っていた。

正副区長は官選、戸長・副戸長は人民の入札と区長の具申による任命制であったが、明治七年七月には戸長まで官選となり、その身分は官吏に準ぜられ、国家の末端行政官としての色彩を強めていった。

明治一一年(一八七八)「郡区町村編制法」(24)が施行され、大区・小区制で否認された町村の地方自治体としての性格が復活した。大区・小区制の下では、町村が土木工事などの資金を村として借り入れても、六割以上の地主の連署がなければ代表者の私借として扱われた。しかし、この法の施行により、町村または連合町村ごとに戸長役場が置かれ、自治体としての性格を復活した。また、江戸時代には、単に位置を示すに過ぎなかった郡が、行政区域となって郡長が置かれるようになった。

郡区町村編成方による郡名及び規模(25)

| 郡区町村編成方による郡名及び規模(25) |

| 郡 名 | 町村数 | 戸 数 | 人 口 | 郡役所の名称 | 所在地 |

| 千葉 市原 | 二町一二七村 一七四村 | 一一、〇四八 一一、七四五 | 六三、一〇〇 六〇、三一七 | 千葉郡役所 市原 | 千葉 |

| 東葛飾 | 八町二四三村 | 二〇、五四二 | 一一四、四六五 | 東葛飾 〃 | 松戸 |

| 南相馬 印旛 埴生(下総) | 四〇村 二三町二二八村 六一村 | 二、七五八 一三、一〇六 三、八六九 | 一六、五一〇 七一、八〇八 一九、二八五 | 南相馬 〃 印旛 〃 埴生 〃 | 佐倉 |

| 埴生(上総) 長柄 | 四四村 一一九村 | 三、六五五 一一、一九三 | 一九、二九七 六三、〇三八 | 埴生 〃 長柄 〃 | 茂原 |

| 山辺 武射 | 二町一二〇村 一町一二四村 | 一〇、五八五 八、〇七一 | 五六、七七三 四二、一六五 | 山辺 〃 武射 〃 | 東金 |

| 香取 | 二七五村 | 二〇、六九一 | 一〇八、一三三 | 香取 〃 | 佐原 |

| 匝瑳 海上 | 六六村 六七村 | 六、八一六 一一、二六九 | 三四、八七〇 六三、六三六 | 匝瑳 〃 海上 〃 | 銚子 |

| 望陀 周准 天羽 | 一町一三九村 九四村 一町五〇村 | 一〇、九八六 五、八三六 五、二六七 | 五八、二〇二 三一、九三八 二七、五三三 | 望陀 〃 周准 〃 天羽 〃 | 木更津 |

| 夷隅 | 九町一六三村 | 一五、〇三五 | 八一、二〇六 | 夷隅 〃 | 大多喜 |

| 安房 平 朝夷 長狹 | 二町七二村 六七村 五八村 一町六〇村 | 六、一四五 七、四二三 六、五七〇 七、一〇七 | 三八、〇三八 四一、六七一 三八、五〇一 四〇、二七五 | 安房 〃 平 〃 朝夷 〃 長狹 〃 | 北条 |

| 二一郡 | 五〇町二、三九一村 | 一九九、七一七 | 一、〇九〇、七六一 | 一〇郡役所 |

大区・小区制は、「数百年慣習ノ郡制ヲ破リ、新規ニ奇異ノ区画ヲ設ケタルヲ以テ、頗(すこぶ)ル人心ニ適セス、又便宜ヲ欠キ、人間絶エテ利益ナキノミナラス、只(ただ)弊害アルノミ」と新法発布の理由書に述べている。固有の習慣によらなければ、いかなる良制も実益がないことを認め、大区・小区制を廃止した。そして、区域の名称はいっさい旧に復することとなった。

明治一一年一一月二日、郡区町村編成法に基づき埴生・長柄両郡を合して埴生長柄郡役所が茂原に置かれた。

県内に埴生郡が二つあり不都合が多かったので、明治一三年(一八八〇)五月五日、上総の埴生郡を上埴生郡、下総の埴生郡を下埴生郡と改めた。従って、郷土の郡は長柄上埴生郡と称するようになった。

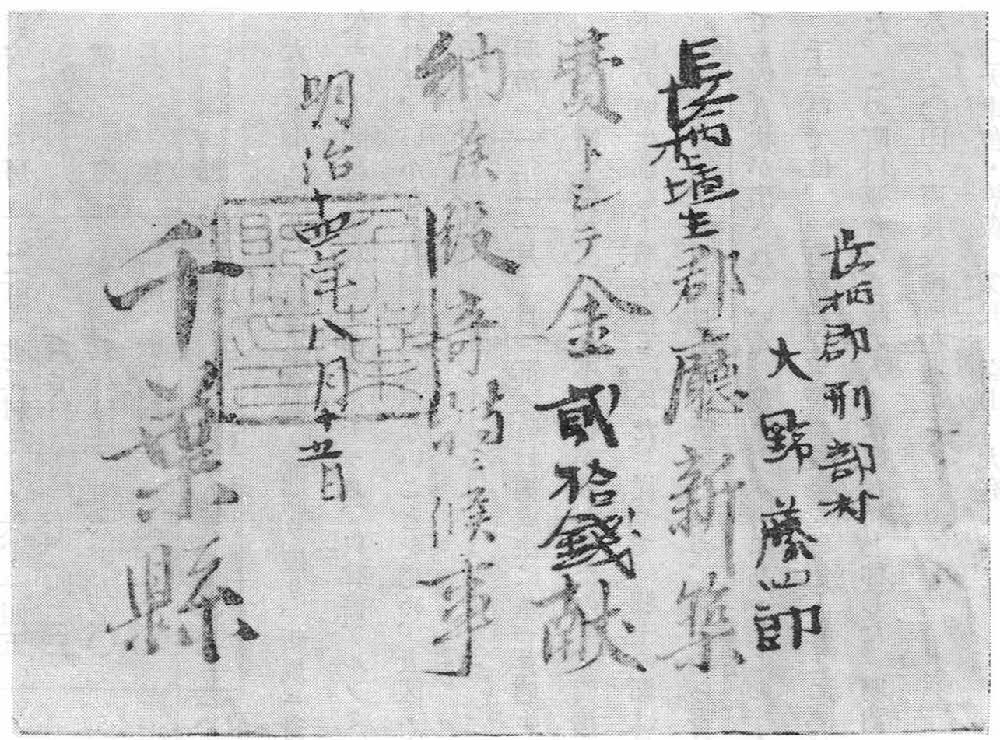

明治一四年、長柄上埴生郡庁新築のため、有志から寄付を募っている。金額は大小様々であるが、いかなる少額でも褒賞状が出されている。茂原町本町にあったこの庁舎は、郡役所として多くの人々に長期間親しまれた。

長柄・上埴生郡庁新築寄付金請取(刑部 大野達雄家蔵)

千葉県では、一町村独立で戸長役場を設置したところは少ない。ほとんどが数か町村が連合して戸長役場を置いた。この町村連合を当時の人々は組合村と称した。明治一一年編成の組合村及び戸長役場所在村は次のとおりである。(○印 戸長役場所在地)

○大津倉・笠森 深沢 高山 大庭

○刑部・田代 金谷

○鴇谷・立鳥 針ケ谷

○徳増・長富 桜谷

○榎本・小榎本

○味庄・舟木 山之郷 上野 中之台 国府里

○長柄山・皿木 六地蔵

○山根・千代丸 力丸 芦網

○刑部・田代 金谷

○鴇谷・立鳥 針ケ谷

○徳増・長富 桜谷

○榎本・小榎本

○味庄・舟木 山之郷 上野 中之台 国府里

○長柄山・皿木 六地蔵

○山根・千代丸 力丸 芦網

明治一七年(一八八四)に至り、戸長役場所轄区域が変更された。従来の組合町村の地域は概して狹く、県下の戸長役場も八百余もあって施政上不便が多く、戸長の適格者も得にくかった。そこで、目標を五町村以上、戸数にして五百戸以上に置き、県下を三三八連合町村に区界した。郷土の組合村は次のとおりである。(○印 戸長役場所在村)

○味庄・舟木、上野、山ノ郷、中ノ台、山根、千代丸、力丸、六地蔵、長柄山、皿木、国府里(一二か村)

○刑部・鴇谷、立鳥、針ケ谷、田代、金谷(六か村)

○笠森・大津倉、深沢、大庭、高山(五か村)

○箕輪・長谷、内長谷、鷲巣、上茂原、榎本、小榎本、徳増、長富、桜谷(一〇か村)

○刑部・鴇谷、立鳥、針ケ谷、田代、金谷(六か村)

○笠森・大津倉、深沢、大庭、高山(五か村)

○箕輪・長谷、内長谷、鷲巣、上茂原、榎本、小榎本、徳増、長富、桜谷(一〇か村)

この戸長役場所轄区域は、明治二二年の町村合併の最大の根拠となった。

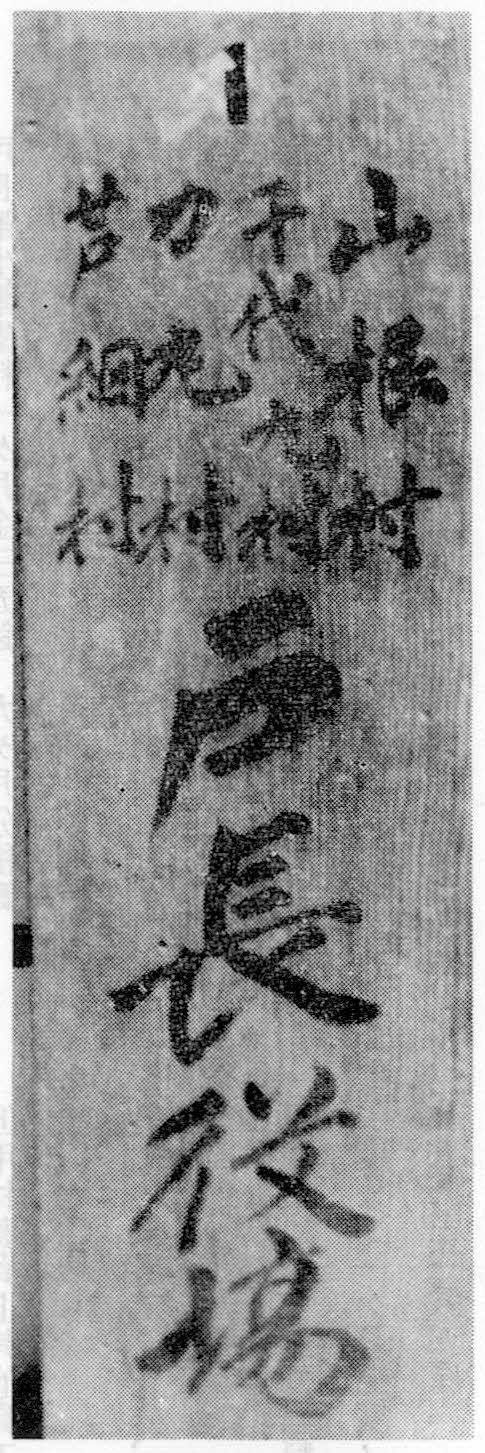

変転著しい大区小区制から村連合に至るまで、多くの戸長・副戸長が誕生した。その一例として、山根村別所の畠山敬三の経歴を掲げてみる。畠山敬三は、旧名三千男、弘化元年一二月二八日長柄郡小林村に生れ、後山根の畠山家に入る。明治八年一月二〇日、三一才のとき、第七大区三小区の副戸長に任ぜられた。等外六等、官吏に准じて千葉県から任命された。明治一一年、大区小区制が廃止され、郡区町村編成法が施行されると、一二月二四日、山根村・力丸村・芦網村・千代丸村の戸長に任命され、等外四等に叙された。明治一三年七月一九日に等外三等に進み、明治一四年一二月九日には、長柄郡第六番学区及び第七番学区の学務委員にも任命された。明治一五年一〇月二日、任期満了により戸長を解職されたが、翌三日付けで再任され、等外三等、年給五五円を給された。同月六日、第六番・第七番学区学務委員にも再任されている。同年一二月九日、等外二等に進んだが、年給は五五円のままである。明治一六年四月一〇日、准一四等官に叙され、同年一二月二四日には、職務勉励に付き慰労金三円を、県令船越衛から下賜された。明治一八年六月五日、再編成された新しい村連合、即ち、味庄・舟木・上野・山之郷・中之台・山根・千代丸・力丸・六地蔵・長柄山・皿木・国府里一二ケ村の戸長に任ぜられ、准一三等に進んだ。明治一九年一二月六日には、准判任官一〇等に叙され、同月二八日、職務勉励衆に超えていたとして、賞金二円を授与されている。後、明治三七年一月より明治四一年一二月まで長柄村長を勤めた。上長柄村が誕生したのは明治二二年であるが、その前の村連合による戸長役場時代に、既に新村の原型はでき上っていたのである。

戸長役場掛札

(山根 畠山弘家蔵)

別所の畠山弘家所蔵の、明治一八年度長柄郡味庄村外一一ケ村費予算議案によれば、連合村の経費は次のとおりである。

一、金六六円二六銭二厘 戸長役場費

内訳

金二二円五銭 需用品費

但紙・炭・蝋燭・茶購求費一ケ月金二円一〇銭及び戸長筆生筆墨料一ケ月金三五銭、九ケ月分積算

金四円三〇銭七厘 郵便費

但約束郵便税金三円二二銭七厘、外ニ郵便税一ケ月金一二銭、九ケ月分積算

金二円七〇銭 脚夫賃

但一ケ月金三〇銭、九ケ月分積算

金二二円五〇銭 小使給料

但一ケ月金二円五〇銭、九ケ月分積算

金九円 借家料

但一ケ月金一円、九ケ月分積算

金一円五〇銭 掲示費

但用材費買上其他職工雇賃

金二円七〇銭 臨時筆者弁当

但臨時筆者二七人分、一人ニ付一日金一〇銭

金二円二〇銭五厘 賄費

但戸長以下夜勤弁当料、一度金三銭五厘ヅツ六三度分、一ケ月七度ノ割

一、金五円三三銭五厘 会議費

内訳

金一円二〇銭 書記給料

但書記二人、一日一人ニ付金一五銭、四日分積算

金一円九銭五厘 需用品費

但筆・紙・墨・炭購求費

金五〇銭 小使給料

但小使一人、一日金一二銭五厘、四日分積算

金六〇銭 借家料

但一日金一五銭、四日分積算

金一二銭 謄写料

但議案謄写料一枚ニ付金二厘ヅツ六〇枚分

金一円八二銭 雑費

但午飯費焚出料其他諸物品買上費

一、金二七円八六銭四厘 教育費

内訳

金二七円八六銭四厘 学務委員諸費

但学務委員一名、一ケ月給料金三円、職務取扱費

一ケ月金三三銭三厘八ケ月分、旅費金一円二二銭ノ積算

一、金二六円九五銭 衛生費

内訳

金二一円二〇銭 衛生委員諸費

但衛生委員一名一ケ月給料金二円及職務取扱費一ケ月金五〇銭八ケ月分、旅費金一円二〇銭ノ積算

金五円七五銭 種痘費

但痘苗三具購求金七五銭、種痘医一日金五〇銭日数一〇間雇入合金五円ノ積算

一、金一二円

内訳

金一二円 勧業費

但勧業委員一名一ケ月手当金一円及び職務取扱費一ケ月金二〇銭九ケ月分、旅費金一円二〇銭ノ積算

合金一三八円四一銭一厘

前記予算額の財源は次のとおりである。

一金一二四円五七銭 地租割

但明治一八年六月一日現在総地租金四三七八円四〇銭二厘、地租金一円ニ付金二銭八厘四毛六

一金一三円八四銭一厘 戸数割

但明治一八年六月一日現在総戸数四四八戸、一戸ニ付金三銭〇九

合計金一三八円四五銭二厘

収支差引 金四銭一厘 計算上剰余金

一、金六六円二六銭二厘 戸長役場費

内訳

金二二円五銭 需用品費

但紙・炭・蝋燭・茶購求費一ケ月金二円一〇銭及び戸長筆生筆墨料一ケ月金三五銭、九ケ月分積算

金四円三〇銭七厘 郵便費

但約束郵便税金三円二二銭七厘、外ニ郵便税一ケ月金一二銭、九ケ月分積算

金二円七〇銭 脚夫賃

但一ケ月金三〇銭、九ケ月分積算

金二二円五〇銭 小使給料

但一ケ月金二円五〇銭、九ケ月分積算

金九円 借家料

但一ケ月金一円、九ケ月分積算

金一円五〇銭 掲示費

但用材費買上其他職工雇賃

金二円七〇銭 臨時筆者弁当

但臨時筆者二七人分、一人ニ付一日金一〇銭

金二円二〇銭五厘 賄費

但戸長以下夜勤弁当料、一度金三銭五厘ヅツ六三度分、一ケ月七度ノ割

一、金五円三三銭五厘 会議費

内訳

金一円二〇銭 書記給料

但書記二人、一日一人ニ付金一五銭、四日分積算

金一円九銭五厘 需用品費

但筆・紙・墨・炭購求費

金五〇銭 小使給料

但小使一人、一日金一二銭五厘、四日分積算

金六〇銭 借家料

但一日金一五銭、四日分積算

金一二銭 謄写料

但議案謄写料一枚ニ付金二厘ヅツ六〇枚分

金一円八二銭 雑費

但午飯費焚出料其他諸物品買上費

一、金二七円八六銭四厘 教育費

内訳

金二七円八六銭四厘 学務委員諸費

但学務委員一名、一ケ月給料金三円、職務取扱費

一ケ月金三三銭三厘八ケ月分、旅費金一円二二銭ノ積算

一、金二六円九五銭 衛生費

内訳

金二一円二〇銭 衛生委員諸費

但衛生委員一名一ケ月給料金二円及職務取扱費一ケ月金五〇銭八ケ月分、旅費金一円二〇銭ノ積算

金五円七五銭 種痘費

但痘苗三具購求金七五銭、種痘医一日金五〇銭日数一〇間雇入合金五円ノ積算

一、金一二円

内訳

金一二円 勧業費

但勧業委員一名一ケ月手当金一円及び職務取扱費一ケ月金二〇銭九ケ月分、旅費金一円二〇銭ノ積算

合金一三八円四一銭一厘

前記予算額の財源は次のとおりである。

一金一二四円五七銭 地租割

但明治一八年六月一日現在総地租金四三七八円四〇銭二厘、地租金一円ニ付金二銭八厘四毛六

一金一三円八四銭一厘 戸数割

但明治一八年六月一日現在総戸数四四八戸、一戸ニ付金三銭〇九

合計金一三八円四五銭二厘

収支差引 金四銭一厘 計算上剰余金

以上、内訳けと合計に差干の誤差もあるがそのまま転記してみた。初期町村財政は極めて小型で、事業内容も単純である。しかし、明治二二年、上長柄村が誕生したときの村費は、五九七円と急増している。戸長役場時代は、近代的市町村制への過渡期であった。