一方、苗代づくりをして種を蒔き、田植がすむと三回も草取りをし、稲刈り脱穀調整という順序で進むのであるが、特に目立ったものとして、脱穀用具があげられよう。

脱穀作業は、「稲こき」といって、二、三〇本ずつの稲穂を、「金扱(かなこぎ)」という金属の棒の間にはさんで、籾をこき落したのである。

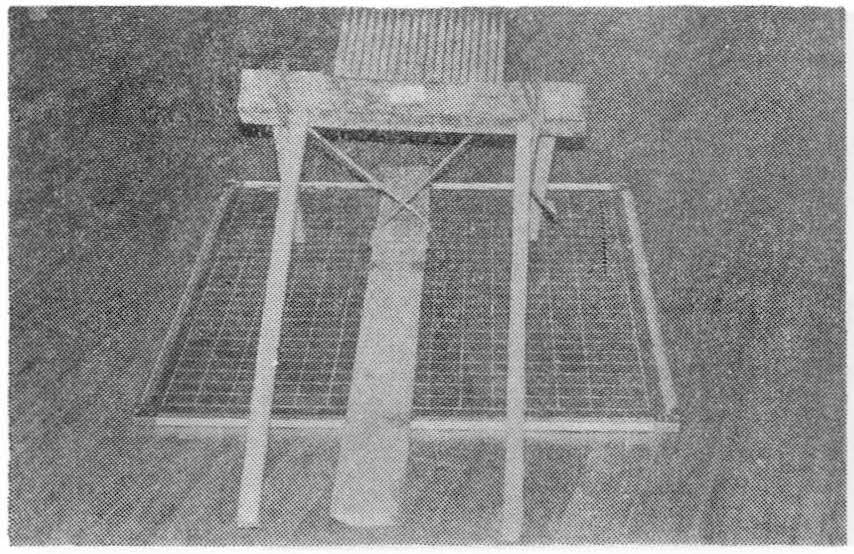

この「金扱」は、明治四三年(一九一〇)頃、鳥取県倉吉町が生産地であったという。これ以前は、歯が竹製のものが用いられていた。この道具は千歯稲扱機と呼んだが、これが考案される以前は、二本の箸のような棒の間にはさんで籾を落していたというから、この千歯の発明は、当時としては、すばらしく便利なものとして尊ばれたわけである。

(千歯稲扱機)

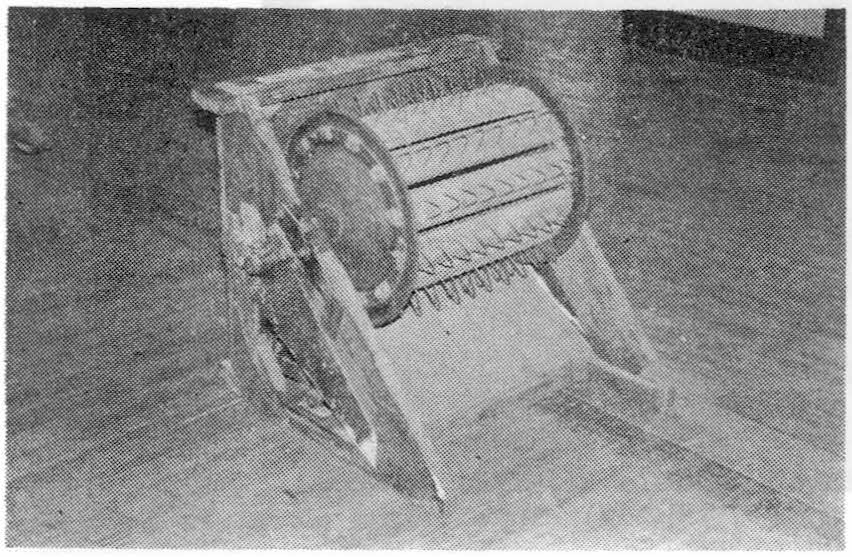

さて、足踏による回転稲扱機の発明は、明治四四年(一九一一)三月のことである。発明者は、山口県防府市の福永一章という青年で、彼は会社へ通勤する途中、自転車のスポークに稲穂が当り、籾がとび散るのにヒントを得て製作に取組んだということである。(1)

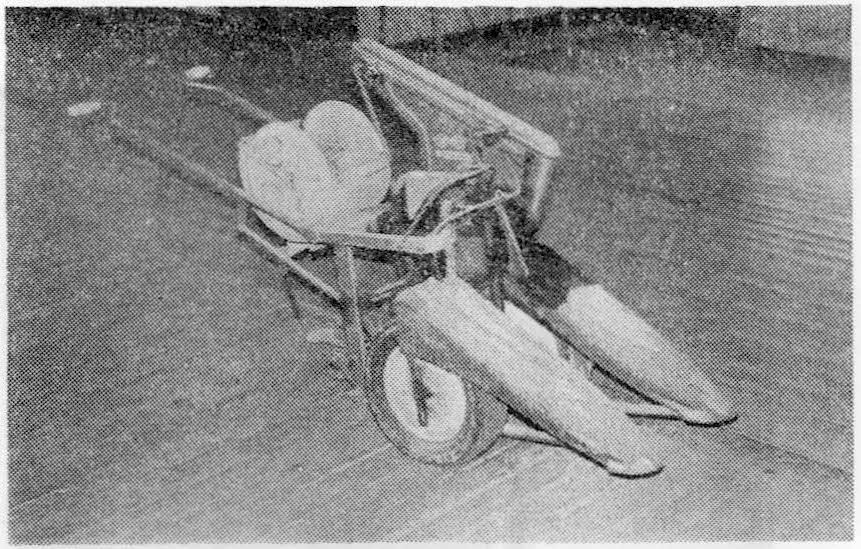

(回転稲扱機)

この機械が郷土にお目見えしたのは、大正四年(一九一五)頃である。日の出号、朝日号、みのり号等種々の型式で農家に宣伝され、忽ち普及した。明治の千歯にくらべれば、その作業能率はすばらしいもので、この足ぶみ脱穀機時代はその後昭和二〇年代まで続いたのである。

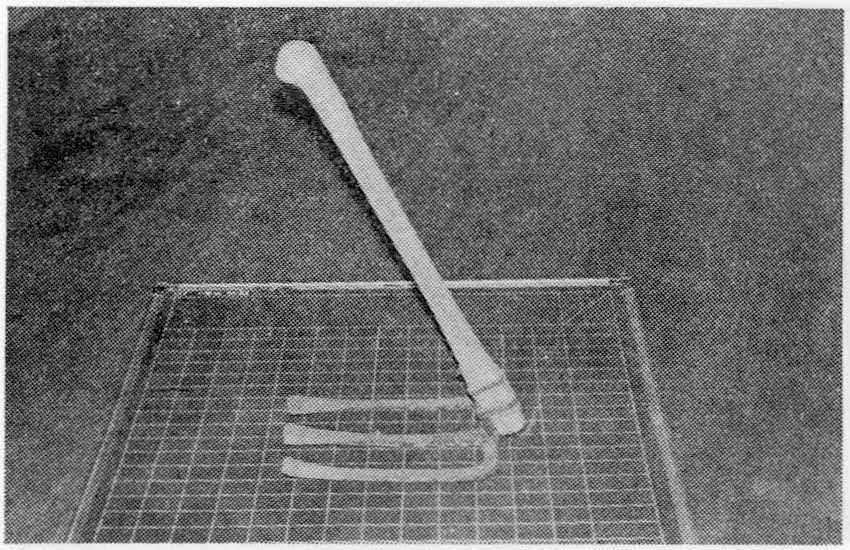

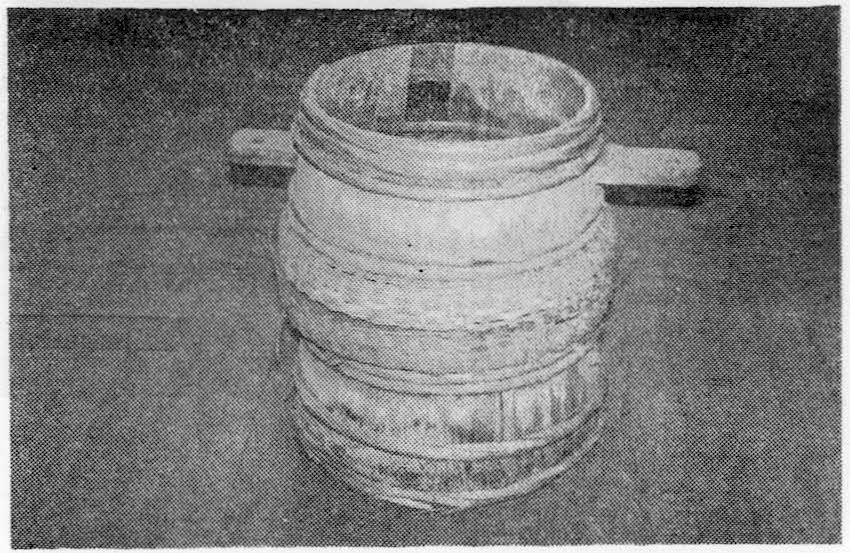

籾の剥皮は「土擢臼(するす)」で行った。これは、酒樽を二つに切り、両方に粘土をつめ、中に樫の歯を押し込み、上下同じものを重ね合わせ、上から籾を入れ、手で廻す道具である。朝早くから夜まで三、四人で働いても、六、七俵しか出来なかった。「するす」にかけたものは「とおみ」で籾がらと米を分け、「千石」にかけて玄米の大きさをそろえ、四斗(六〇キロ)ずつ俵にいれて俵装して調整が終るのであるが、その労働も大へんなものだった。

(万能鍬)

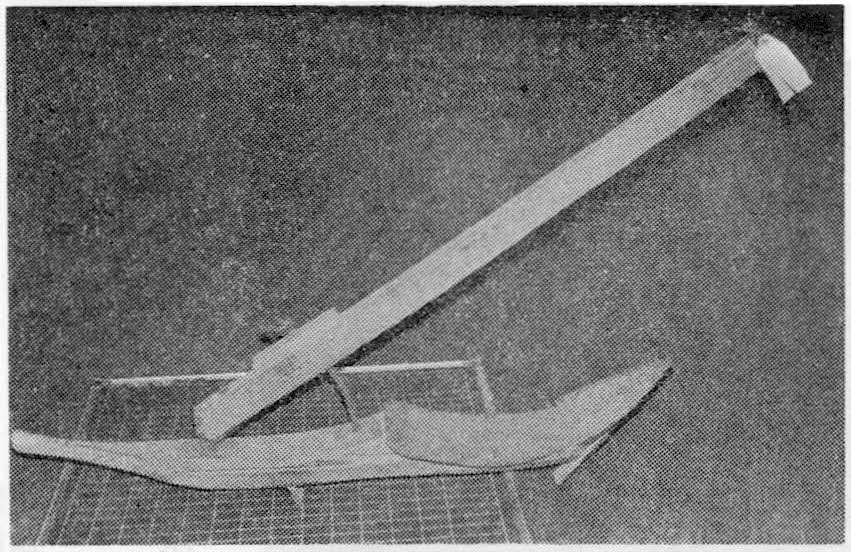

(馬耕用の犁)

(手押稲刈機・初期)

(土擢臼)