しかし、これもみごとに覆された。昭和三四年(一九五九)六月二四日に佐々木喬東大名誉教授が、続いてその二日後には、田原虎次郎農工大助教授が、それぞれ試作機を公開実験した。そして田植機が、必ずしも製作不可能なものでないことを学者の立場から実証してみせたのである。(2)ただし「実用田植機」の登場までには、なお、十年の歳月が必要であった。

郷土には、昭和四二年(一九六七)に八台はいり、四五年三四台、五五年には、四七〇台と増加し、水田面積の大部分に及ぶようになった。田植機の登場は、一方では育苗技術の改善を必要とした。水田苗代から機械による育苗へと大きく変ったのである。

こうして、農業機械化の最後の障壁はとれた。

(コンバインによる収獲)

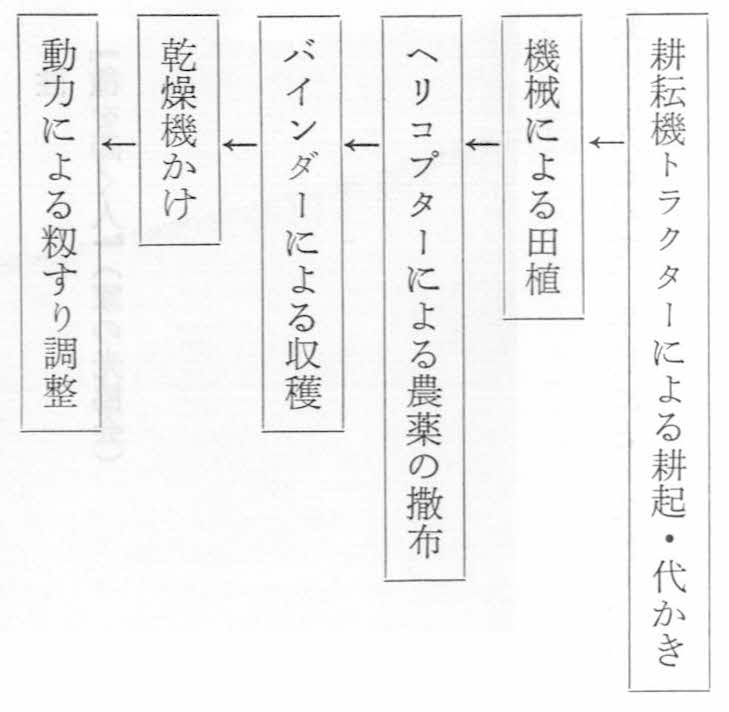

これが現在に於ける長柄農業の稲作機械化体系の姿である。

ところで、長柄農業の機械化の状況は、県や郡と比してどうであろうか。昭和四八年(表7)時点では、あまり進んでいるとは云えないが五五年現在構造改善の進む中で、一段の進展がみられることと思われる。