それが、明治になると都会には、いろいろな灯火が現われた。

明治五年(一九七二)、初めてガス灯が横浜にともり、多数の見物人でお祭り騒ぎだったが、一方ではキリシタンの魔法だとおびえた姿もあったと言う。明治七年六月一二日の「郵便報知」によると、東京ガス灯建設は、東京会議所が行い、フランスの工学士ベレゲレンの指導で取付けをはじめ、同九年までに三五〇基を数えたと言う。(1)その後、明治一八年(一八八五)、渋沢栄一を社長とする東京ガス会社が設立されたが、一般家庭にまでは行き渡らなかった。

行灯とランプ

ところが、石油ランプの方は、明治の半ばから大正にかけ、急速に広まっていった。石油ランプの伝来がいつかは明かではないが、越後長岡の鈴木鉄蔵(2)という人が、横浜のスネール(2)という外国人からこれを買って持帰り点火したのが安政六年(一八五九)で、これが越後に於けるランプ使用の最初であるといわれているから、多分、開国と共に欧米各国から相前後して入ってきたものに違いない。

しかし、明治初期いち早く点灯されたランプは、何れも高価な輸入品であった。例えば明治六年(一八七三)新潟の人が東京から取よせた価段(4)は、次のようであった。

平芯八分吊ランプ 二円五〇銭 平芯五分吊ランプ 二円三〇銭 平芯五分台ランプ 二円六〇銭

当時米一俵一円二〇銭位だったときの値である。ところで、西洋に於ける「ランプ」という言葉は日本のように、石油ランプを指す特定の用語ではなく、光源、灯火、或は、ある物質を燃焼させて照明に用いる道具などを総称する一般的な言葉であった。(5)それが、長い間、西洋での研究によって、石油を用いるランプとして完成したのである。その過程を考えると、最初に油壺、次に火をもやす芯、そして、もえ易くするためのホヤの発明(イタリヤのレオナルド・ダヴインチが思い付き、材料をガラスにしたのは、フランスのカンケという人、それを更に工夫したのが、スイス人のアルガンという人)があって、最後に口金の改良という順になる。

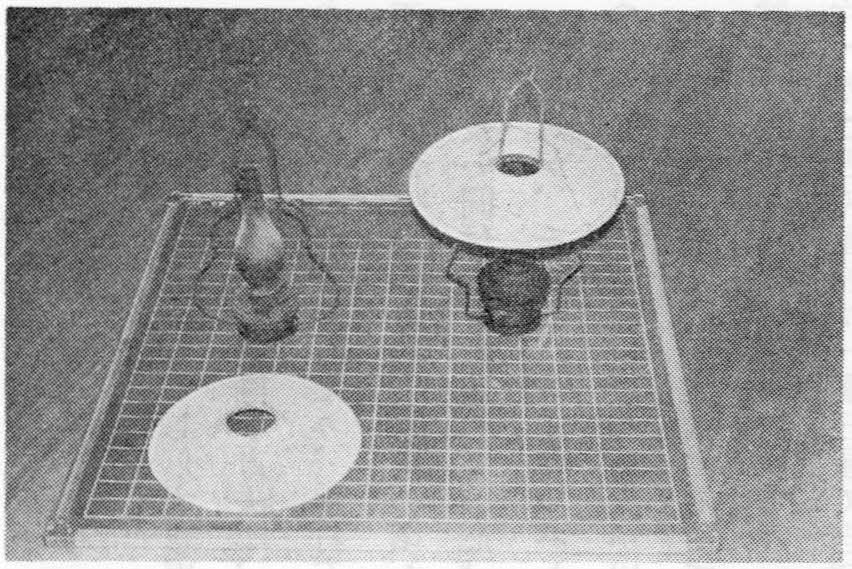

一方、燃料は、植物油、石油の原油、鯨油などが用いられていたが、何れも欠陥があり、精製された石油が最もよいことに思い至り、多くの国の人々の長い間の叡智によって完成したのが灯火器としてのランプなのである。ランプには、吊ランプの外、用途によって、豆ランプ、台ランプなどさまざまなものが工夫されていった。しかし依然として高価なもので、一般庶民や農村へ使用されたのは、日露戦争以後のことであるといわれている。

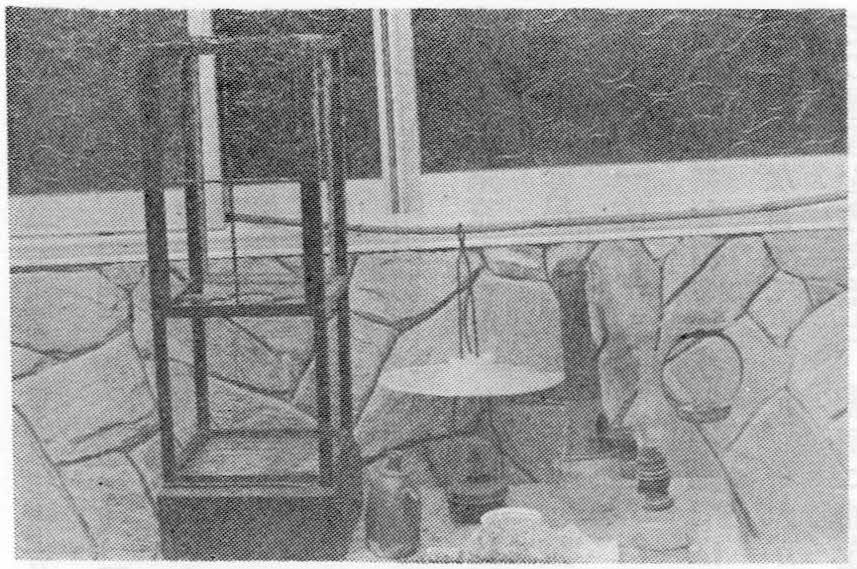

吊りランプ

わが郷土へ入ってきたのは、いつ頃のことであるか明かではないが、明治一〇年(一九七七)頃には、まばらではあるが、全国的に広まっている。(6)

それは、主として、東京、大阪や高野山詣りの旅のみやげ品として持帰ったものが多いので、東京に近い本町にも、その頃からポツポツ使用され出したと思われる。明治二〇年前後から三〇年代にかけては、ランプの普及時代でランプやその附属品などを大きな竹籠に入れ、天秤(てんびん)棒で担いで全国津々浦々まで訪問販売していた「ランプ屋さん」とよばれる行商人がいて、ランプは更に普及していった。

大正年間に幼年時を生きてきた私ども、油煙に汚れたランプのほや掃除が日課であったことを思い出す。ガス灯については、ふれなかったが、郷土に全くなかったわけではない。明治三〇年以前であるが鴇谷日輪寺では、門前にガス灯をつけた。昼のように明かるいというので見物人が大勢集ったというエピソードが残っている。

さて石油ランプは、それ以前の灯火とは比較にならない明るさで、夜の仕事で細かい針仕事や機織りなど長い時間出来、又藁仕事や稲扱き、麦のこなしや麻の皮むき等も庭にランプを出してやれるようになった。又養蚕が楽になり、商店の営業時間も夜十時頃まで延長され始めた。又学生の勉強には、必須のものであり、新聞雑誌をゆっくり読んだり、帳面つけも楽になった。

このようにランプの出現は、夜の時間を一層有効に過すことができるようになり、家庭生活を楽しいものにして行った。かっては、囲炉裏端だけ夜集った家族は、どの部屋へでもランプを持込めば、自由に団らんができるようになったのである。も早、松の根を堀ったり、菜種を植えて灯火にする必要がなくなった。しかし、石油代を稼ごうと一層仕事に精を出す者もでてきた。実際石油は、外国で精製した輸入石油が用いられ、日本は立ちおくれていたため価段も高かった。それにも係らずランプの普及はめざましく、まことに、明治、大正の時代は、石油ランプの時代と言えよう。しかし、明治、大正の夜を照し続けたランプも、現在では灯火器具として顧みられることはなく、昭和の現代は、更に明かるく便利な電気灯の時代と変ってきた。