慶長六年(一六〇一)美濃一国郷牒によれば、木曽衆の支配の村むらは次のようである。

| 一 高壱萬六阡弐百石余 | 木曽衆 | |

| 弐阡四百拾壱石参升 | 可児郡 | 見竹[上ノ郷のこと] |

| 阡参百四拾九石八斗四升 | 同 | 上ノ郷之内はさき村 |

| 四百六拾九石壱斗 | 同 | ひゑ村 |

| 阡七百廿石九斗三升 | 同 | 久々利村 |

| 八百四拾八石七斗八升 | 同 | 大森村 |

| 四百八拾石七斗八升 | 恵奈郡 | 落合村 |

| 阡参百六拾八石六升 | 同 | なすび川 |

| 阡参百参拾四石六斗参升 | 同 | 中津川 |

| 七百七拾弐石 | 同 | 駒場村 |

| 五百五拾弐石六斗弐升 | 同 | 仙田村(千旦林) |

| 八百七拾参石弐斗七升 | 同 | 正家村 |

| 四百五拾六石五斗四升 | 同 | てかの村 |

| 七百八拾六石壱斗八升 | 可児郡 | いきつし村 |

| 百九石八斗弐升 | 土岐郡 | 大くて村 |

| 千四百七拾弐石八斗五升 | 同 | 月吉村[日吉郷のこと] |

| 九百七拾参石弐斗 | 同 | かへと村(釜戸村) |

| 百八拾壱石 | 同 | はんはら村 |

| 五拾石弐斗 | 同 | 寺川戸之内 |

| 以上壱萬六千弐百石余 | 拾八ケ村 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||

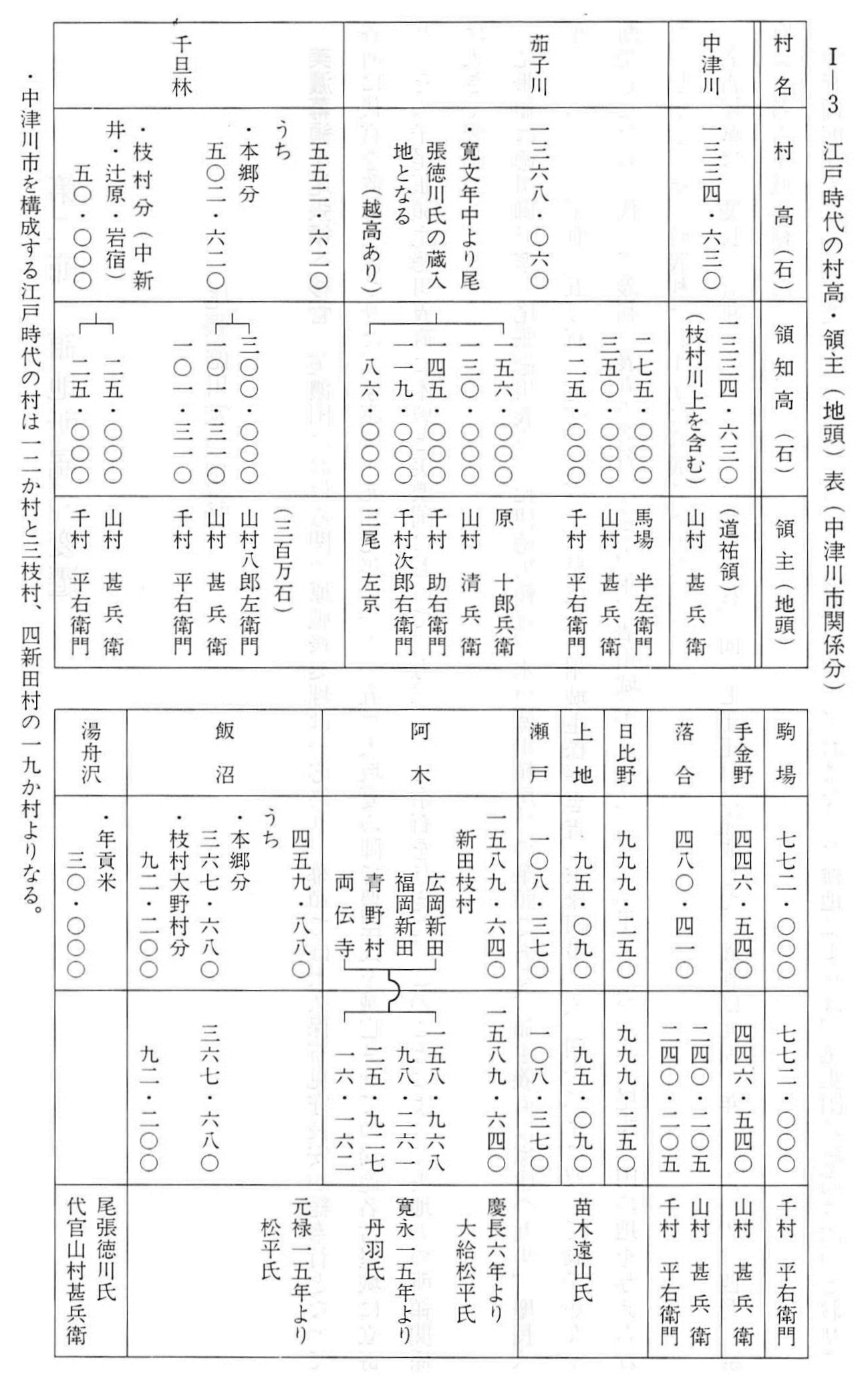

これを木曽衆ひとりひとりあてに、どの村でどれだけ領したか、中津川市関係分をまとめたのがⅠ-3表である。表から分かるように落合村は山村と千村と折半し、千旦林村は山村八郎左衛門の三〇〇石(村民は三百石方と呼ぶ)を除いて、同じく山村と千村で折半しているが、中津川村は山村道祐領(道祐隠居料)として拝領し、これを山村良勝が受けついでいるので、山村氏・千村氏の全体知行分ではこの中津川村分だけが、千村平右衛門(四四〇〇石)より山村氏(五七〇〇石)が多くなっている。

手金野村[手賀野]は、山村領として駒場村より分村したものであり、駒場村は一村 千村領である。一番複雑なのは茄子川村(一三六八石六升)で、はじめは山村、千村そのほか旗本馬場氏領をいれて八人の領主がいたが、原十郎兵衛ら五人分は尾張領に上知されて、四知行主となった。

Ⅰ-3 江戸時代の村高・領主(地頭)表(中津川市関係分)

・中津川市を構成する江戸時代の村は一二か村と三枝村、四新田村の一九か村よりなる。