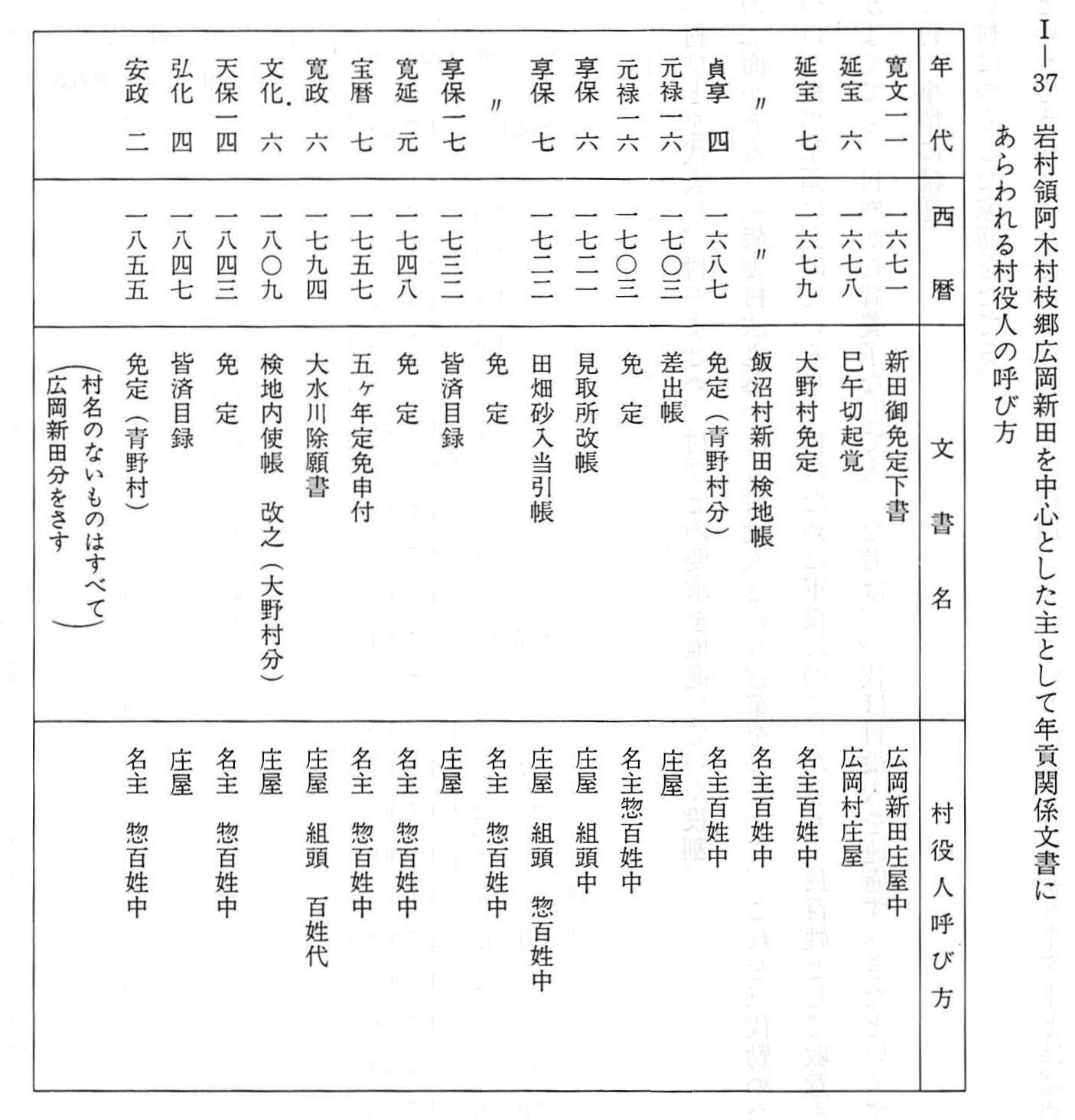

Ⅰ-37 岩村領阿木村枝郷広岡新田を中心とした主として年貢関係文書にあらわれる村役人の呼び方

Ⅰ-37表の元禄一六年、享保七年が示すように同じ年でも文書によって名主になったり、庄屋になったりしている。更に寛文から安政までを通してみると免定に限って「名主、惣百姓中」となっており、他の文書はたとえ年貢受取済み文書でも庄屋になっている。つまり正式の年貢徴収令書である免定以外は庄屋と呼ばれている。従って普通には庄屋という呼称で村内も岩村表に対しても通用していたのだろう。

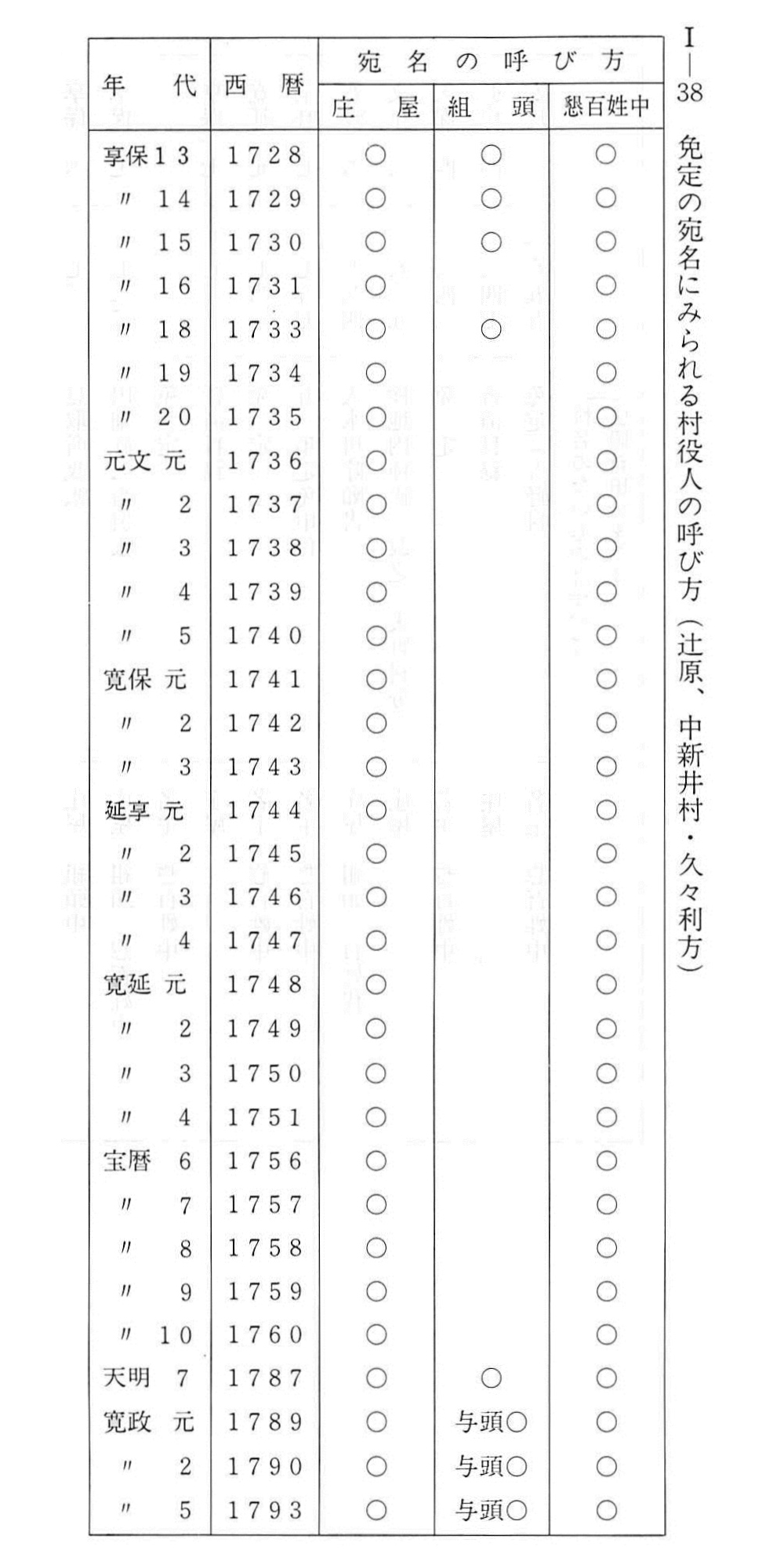

次に木曽衆知行所の一つである千旦林村枝郷中新井、辻原村の千村平右衛門知行所分をみるとⅠ-38表が示すように享保一三年(一七二八)から寛政五年(一七九三)までの七〇年の免定(年貢令状)三二本のうち大部分が「辻原 中新井村内庄屋惣百姓中」享保分の四本と天明以後の四本の免定が「辻原 中新井村内庄屋、組頭(又は与頭)惣百姓中」となって組頭を書き入れているが、どちらにしても庄屋となっており、木曽衆知行所については庄屋の呼称が普通だったと考えられる。

Ⅰ-38 免定の宛名にみられる村役人の呼び方(辻原、中新井村・久々利方)

しかし、すべて庄屋といっていたわけではなく、文久元年(一八六一)中山道中津川宿、落合宿助郷村々の願書には、

「中山道中津川宿落合宿助郷駒場村始外拾□(ニ)ヶ村名主組頭一同奉申上候」[傍点筆者]とあり、名主を使用している。

次に湯舟沢村であるが、この村は木曽三二か村中の一村であって、江戸時代初期の一六か年(慶長五年-元和元年)が幕府領でその後尾張領となるが、明治維新まで山村甚兵衛代官支配であることにかわりはなかった。幕府領であった慶長一六年(一六一一)村々へ出した定書中に、

一 我等手前并奉公人代官肝煎之事に候共依怙わかく成義候ハハ申出の事

一 伝馬人足七里手形なくして一疋一人成共取立候ハバ肝煎問屋曲事可為候

とあって木曽には山村という大代官の下に各村に代官をおいたことは、すでに述べたが、その下に肝煎がおかれていたことがわかり、この肝煎が庄屋のことであろう。しかしその後の文書、たとえば元禄一〇年(一六九七)「湯舟沢村家数書上帳」には「内本役人拾六人 此内弐人ハ庄屋御役不仕 村中へ触役仕候」(木曽における本役人について、「信濃」第二六巻第一〇号)となっており、庄屋がでてくる。他の同村文書も庄屋というのが大部分である。