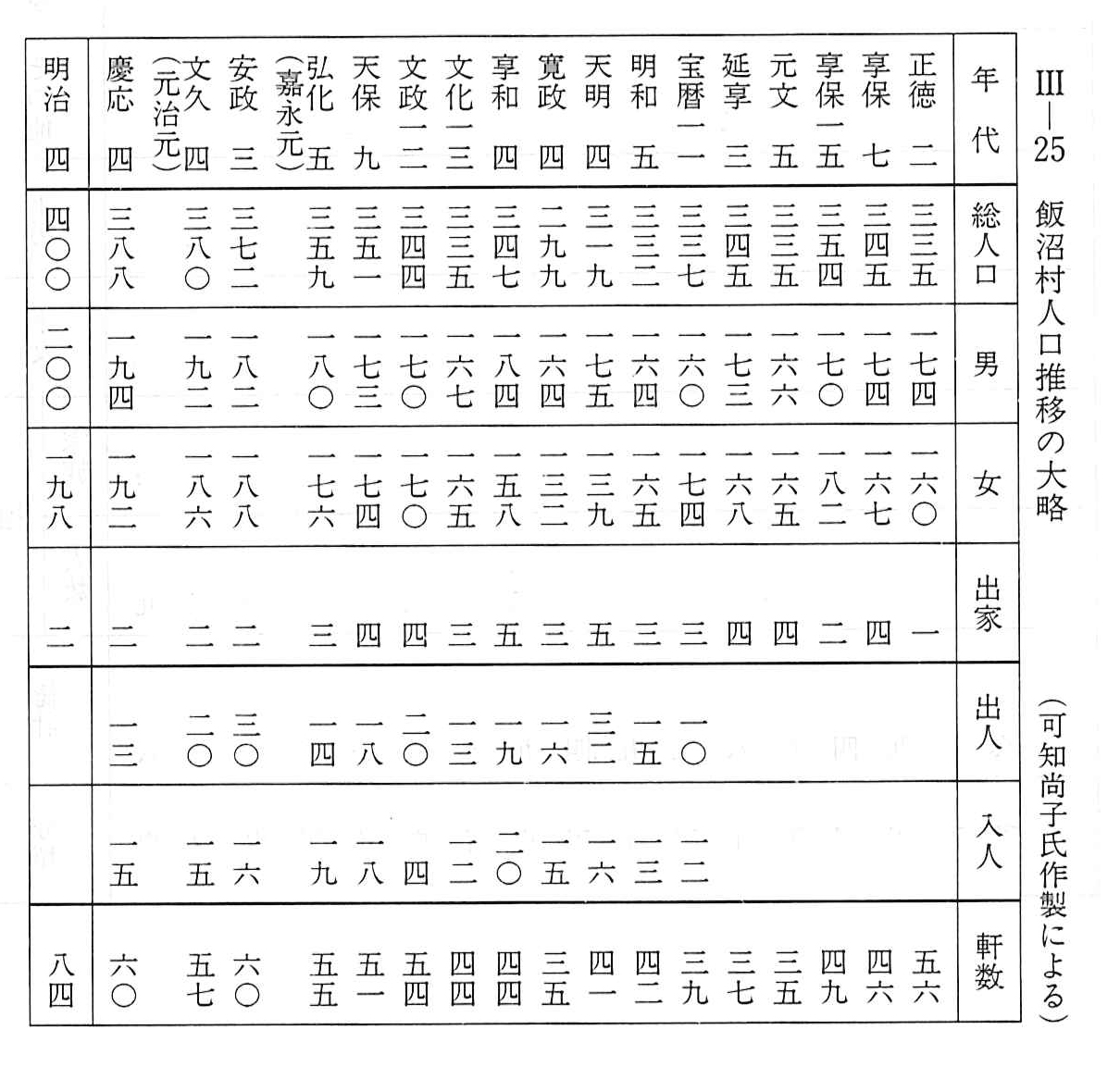

(1) 江戸時代を通して推移の傾向として、江戸初期より漸増してきた人口は、享保一〇年代(一七二五~一七三四)頃ピークとなり、(最高年は享保一五年で三五五人)その後、天明から寛政のはじめに至って、もっとも人口は減少しその後、また漸増となって幕末期になり、前半の享保期より増加していく。

(2) 従って正徳二年~慶応四年に至る間、単純な形での増加でなく、かなりの変動幅があることがわかる。

(3) 宗門帳であげる戸数について、大まかな傾向は、人口と同じであるが、享保以後特に享保後半から元文にかけて減少し、文政後半以後増加している。戸数については、享保以前、享保後半から文政、それ以後の三つに区分できよう。

(4) 男女別人口では、天明~享和が著しく男性過剰である。この期間は総人口、戸数とも低い時期であり、飯沼村にとっては、困難な時期であったことがわかる。

Ⅲ-25 飯沼村人口推移の大略