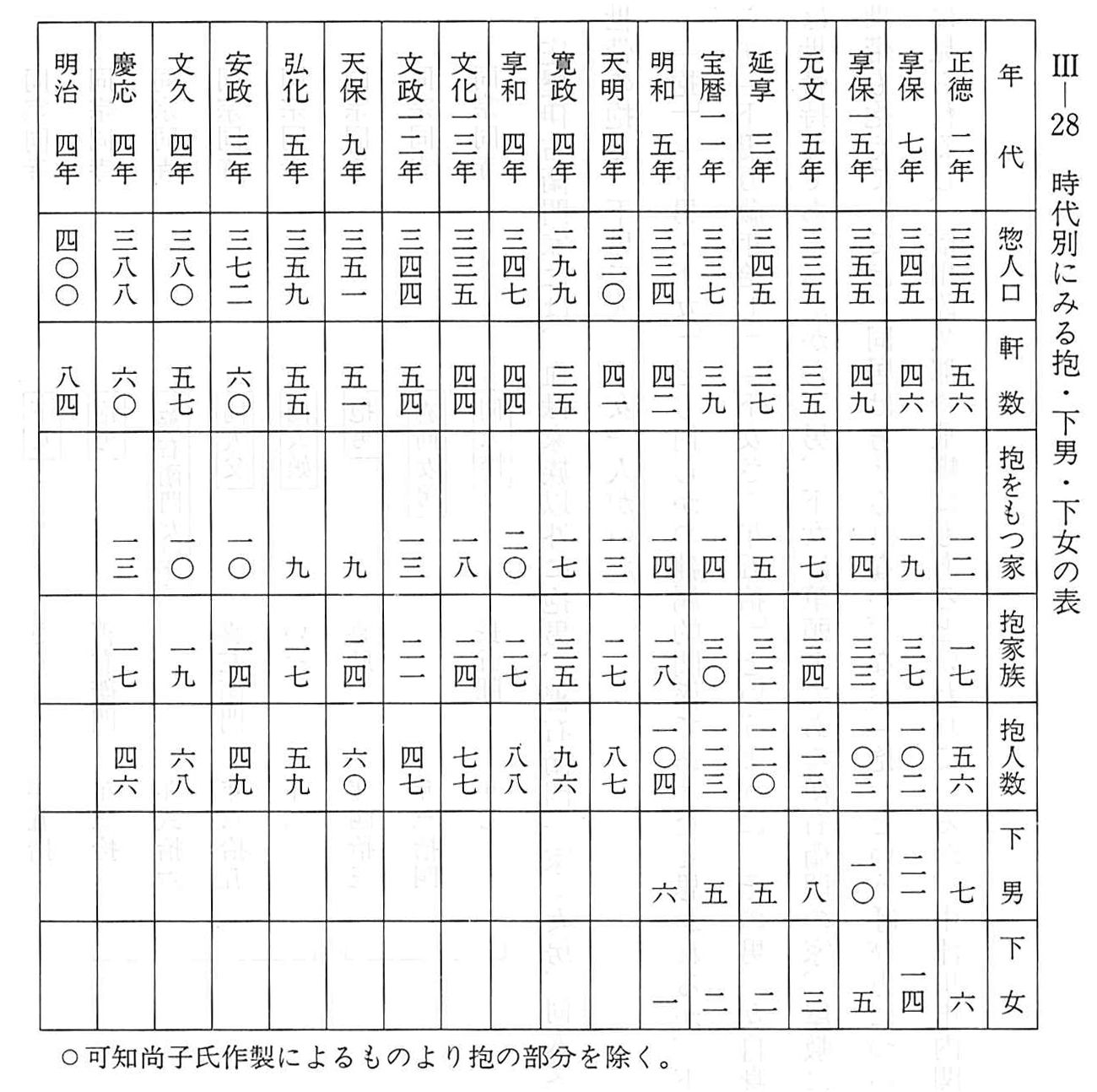

Ⅲ-28 時代別にみる抱・下男・下女の表

下男、下女は、この表によると、享保期以後次第に減少し、寛政四年以後は、全く宗門帳にあらわれてこない。湯舟沢村の下男、下女は、譜代下男、下女と年季奉公の下男、下女があったが、飯沼村の場合は、天明四年の宗門帳の記載をみると「同宗同寺 下男藤蔵年廿五 忠左衛門組下平八抱甚右衛 男子当年も召仕申候」「同宗同寺 下女あき年廿九、与吉組下惣兵衛女子去春、召抱申候 下女つる年廿八去春迠召仕候処暇出候 組頭与吉方江奉公ニ遣之申候」とあるように、湯舟沢村でいう年季奉公人が大部分で、下男、下女と呼ばれる奉公人には、本百姓、抱百姓の次三男(長男の場合もある)や娘が出ていたものであり、千旦林村同様に「去春召仕申候」というように、一か年で奉公先をかえる場合も多く、一人の主人に永代つかえる譜代下男、下女は少なかったようである。(江戸中間奉公や岩村城下の奉公は、一年の場合は逆に少ない。)

従って下男でも年季奉公から帰って本百姓家を相続すれば、独立の百姓となった。Ⅲ-28表にあげる享保七年~享保一五年を比べると、下男、下女が急減しているので、下男、下女のあり方をみる例として、庄屋伊右衛門家をはじめ一四戸の本百姓家について下男、下女をあげる。

| 享保七年 | 享保一五年 | |||

| (庄屋伊右衛門) | 歳 | |||

| 下男 善七郎 | (30) | 与兵衛方下男 | ||

| 紋九郎 | (25) | 新六郎下男 | ||

| 品助 | (35) | 西川玄益様江奉公 | 与兵衛抱男 | 出入 |

| 下女 さく | (60) | |||

| 同 あき | (24) | |||

| (組頭弥兵衛) | ||||

| 下男 文七郎 | (28) | 又四郎組下 | 独立 | |

| 下女 きく | (45) | |||

| (与七郎) | ||||

| 下女 はる | ||||

| (宗八郎) | ||||

| 下男 源右衛門 | (40) | 去年十月相果申候 | ||

| (権六郎) | ||||

| 下男 小三郎 | (18) | 出人 | ||

| (善蔵) | ||||

| 下男 又七郎 | (29) | 平三郎方ゟ奉公 | ||

| 下女 なつ | (56) | |||

| (彦八郎) | ||||

| 下男 紋七郎 | (29) | 平三郎へ奉公 | 義右衛門組下 | 独立 |

| (儀右衛門) | ||||

| 下男 金助 | (18) | 七月相果候 | ||

| 孫市 | (26) | 儀右衛門方下男 | ||

| 源五郎 | (13) | |||

| 八郎 | ||||

| 下女 たけ | (61) | 儀右衛門方下女 | ||

| かる | (36) | |||

| きく | (21) | 新六郎方下女 | ||

| (宗兵衛) | ||||

| 下男久六郎 | (25) | |||

| (平三郎) | ||||

| 下男又七郎 | (28) | 当年善蔵方へ奉公 | 平三郎抱清助息子 | |

| 紋七郎 | (30) | 彦八郎ゟ奉公 | ||

| (伊兵衛) | ||||

| 下男定助 | (28) | 六月相果申候 | ||

| 元助 | (24) | |||

| 善九郎 | (27) | 又四郎方ゟ奉公 | ||

| 文三郎 | (38) | 義右衛門組下 | 独立 | |

| 下男長太郎 | (10) | |||

| 下女かめ | (18) | |||

| かる | (42) | |||

| (又四郎) | ||||

| 下男善九郎 | (27) | 夘年ゟ伊兵エ所ニ奉公 | ||

| 圓助 | (14) | 庄屋義助方下男 | ||

| 下女せき | (34) | 是ハ義右エ所ニ居候得共当年ハ又四郎ニ付置申候 | ||

| とく | (10) | |||

| (新六郎) | ||||

| 下男又七郎 | 又四郎方抱男 | |||

| 下女たつ | (20) | 夘年ハ阿木村曽左エ門方へ奉公ニ出申候 | ||

以上わかるように、享保七年と享保一五年を比べて、① 下男奉公から独立して本百姓となっている者三人いること。② 享保七年の宗門帳には出ているが、享保一五年の宗門帳には、名前が出ていない者が多いこと。これは宗門帳の性質から考えて、飯沼村内に居住していないことを意味するから、奉公先が村外になったのであろうか。理由はよくわからない。

抱については、下男、下女と異なって、宗門帳の上でも、実際生活でも一世帯の生活であって、抱親の本百姓に何らかの形の隷属ではあろうが、同居して一切の支配を受けている者ではないことは前述の通りであるが、このことを生活の基本として、とらえながら、さらに「抱百姓」の特色を次にあげてみると、

(一) 抱の増減をみると、江戸時代前半、人口が減少していく傾向である享保後半(一七三〇年代)より寛政前半(一七九〇年代)にかけて増加し、江戸時代後半の人口増加の傾向と共に、抱の人数、抱の世帯数ともに減少している。これは抱百姓の独立を意味するから、戸数も増加しているのである。

特に、享保期頃と天明期頃に抱の数が多くなっている。これはこの時期、潰れ百姓が多くでた時期であり、潰れが多くなれば、年貢米の不足となり、村財政も困難になるため、外村から入作者が必要になってき、この入作百姓も抱となるからである。

天明八年(一七八八)に出された覚によると

覚

五拾年以前享保年中ゟ宝暦年中迠ニ村方潰百姓左之通御座候

一 持高二拾石余 只今子孫馬篭宿 義右衛門ニ有之候(Ⅲ-26表三番百姓)

一 同 二拾石 只今子孫阿木村ニ 伊兵衛

有之候 (又四郎抱となる)

一 同 拾五石 只今子孫断絶 惣八

一 同 拾石 同断 杢右衛門

一 持高八石 只今子孫折平と申 与蔵

而村方ニ居申候

一 同 拾二石 只今新田百姓ニ 勘助

成平四郎と申罷有之

〆高八拾五石

右之通潰百姓出来後村方田地賄甚々指支之処ニ其上先庄屋伊八郎高二拾二石余指渡村方ヲ退キ候後一向片付不申村役人支配ニ仕罷有之候得ハ中ニ外之大借者潰御手段一向無之無拠不足出来候ヲ乍存貸掛御田地支配為致置外村ゟ(より)入作為致人ヲ重(ママ)メ其上事者存作人ヲ入申候

外村ゟ入作人之覚

一 金四郎 家内三人 小ノ川ゟ入作仕候

一 徳右衛門 同三人 東の村ゟ為引越候

一 義八 同六人 同村ゟ入作

一 兵蔵 同三人 同

一 茂平次 同三人 広岡村ゟ入作

一 半兵衛 同三人 同

一 甚右衛門 同五人 同

一 金右衛門 同三人 野田村ゟ入作

一 忠兵衛 同六人 東の村ゟ引越

一 源右衛門 同五人 阿木村ゟ入作

大借ニ罷成江戸御中間遣候

一 藤助 同三人 阿木村ゟ入作

召使男女二人

〆拾一軒 人数四十五人 但子供ハ外

-後略-

ここにあげた儀右衛門家はⅢ-26表では三番に出ている。村役人(組頭)家であったが借金で、田畑家内道具残らず、質入れ-借用-したが結局潰れて、元文四年宗門帳にはでてこない。杢右衛門も寛保四年(一七四四)に「年貢上納ニ差詰リ申候ニ付」で高七斗九升四合余の田地を金四両三朱余で売渡してしまい、宝暦一一年に抱になっている。

このように潰百姓つまり、困窮が抱増加の最大の理由であろう。

(二) 抱百姓は「判突(はんつき)」をしないこと

正徳二年の宗門帳にはないが、享保年中の宗門帳には(例として享保六年)

一 禅宗当村禅林寺旦那庄屋 伊右衛門印 年五拾壱

というように一戸の筆頭者名は捺印している。しかし抱にはない。これは一戸の筆頭者つまり、戸主は本百姓として、村政についての発言の資格があると共に、戸主として年貢上納、助郷、村入用、祭礼などの義務を果さなければならなかったことは当然である。従って抱百姓は村内で一人前の百姓と認められないと同時に、村が背負う義務に対して、直接責任を持つ必要はなかった。そこで「抱百姓」になるというのは、借金、病身、年老、天災などの理由で、一人前百姓としての能力を失ったことを意味する。さらに推考すると一人前百姓の義務を免除されたいため、一時、親類兄弟などをたよって、一時的に抱になった者もいたであろう。Ⅲ-29表は文化七年~明治維新間で一三年分をとりだして、記載されている「抱百姓」について、そのうつり変わりを表にしたものである。「抱百姓」→「本百姓」、「本百姓」→「抱百姓」、「抱百姓」→「村出人となる」などしている。その中にあって、三二番の七蔵は兄の子、弁蔵の家(本家)に抱えられて、世話を受けている。五八番の志やうは義兄、栄助の抱になっている。六二番宇吉は本家の抱になって一時期を救われているなどは、親類、兄弟の抱に一時的になった例である。

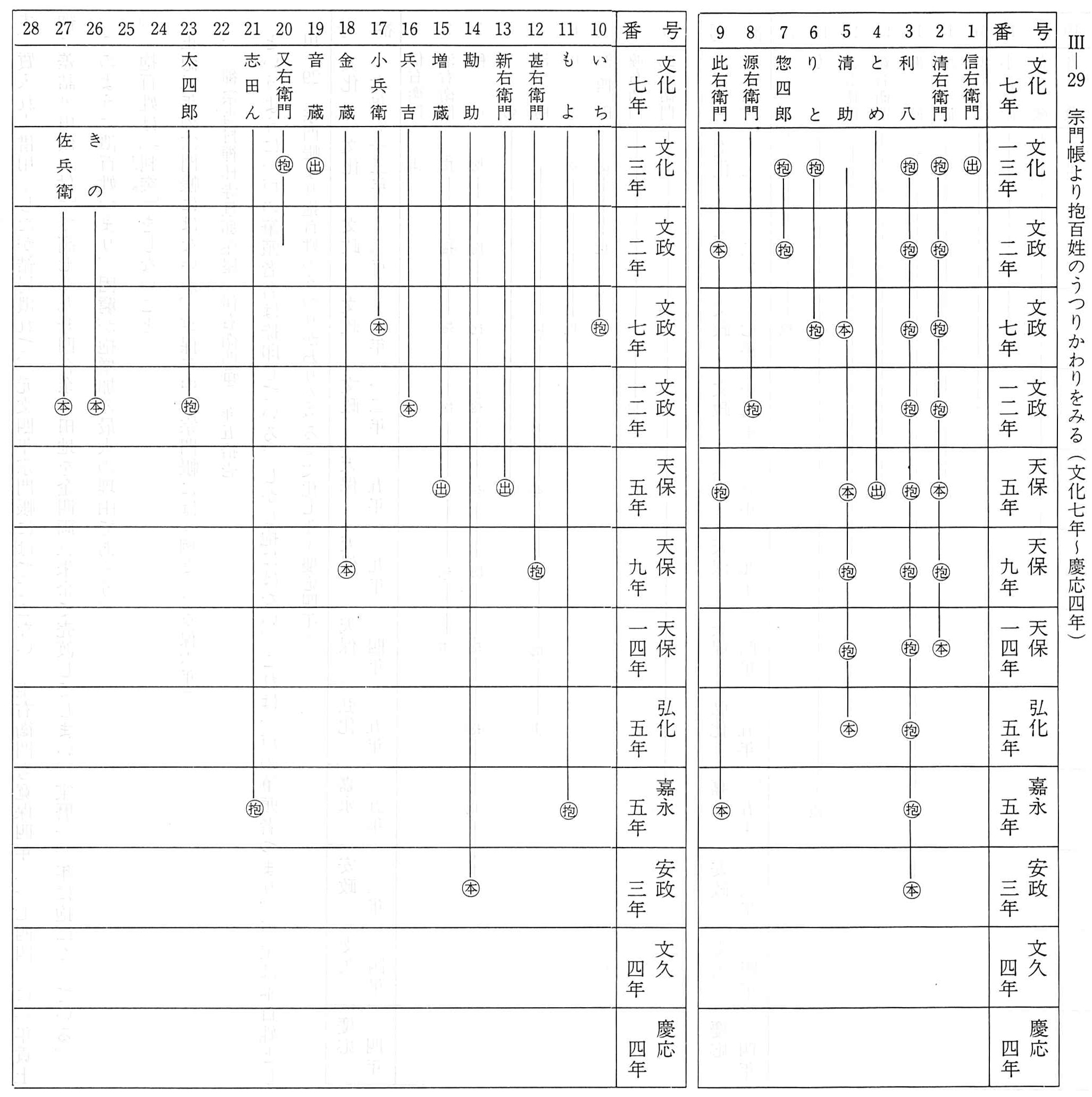

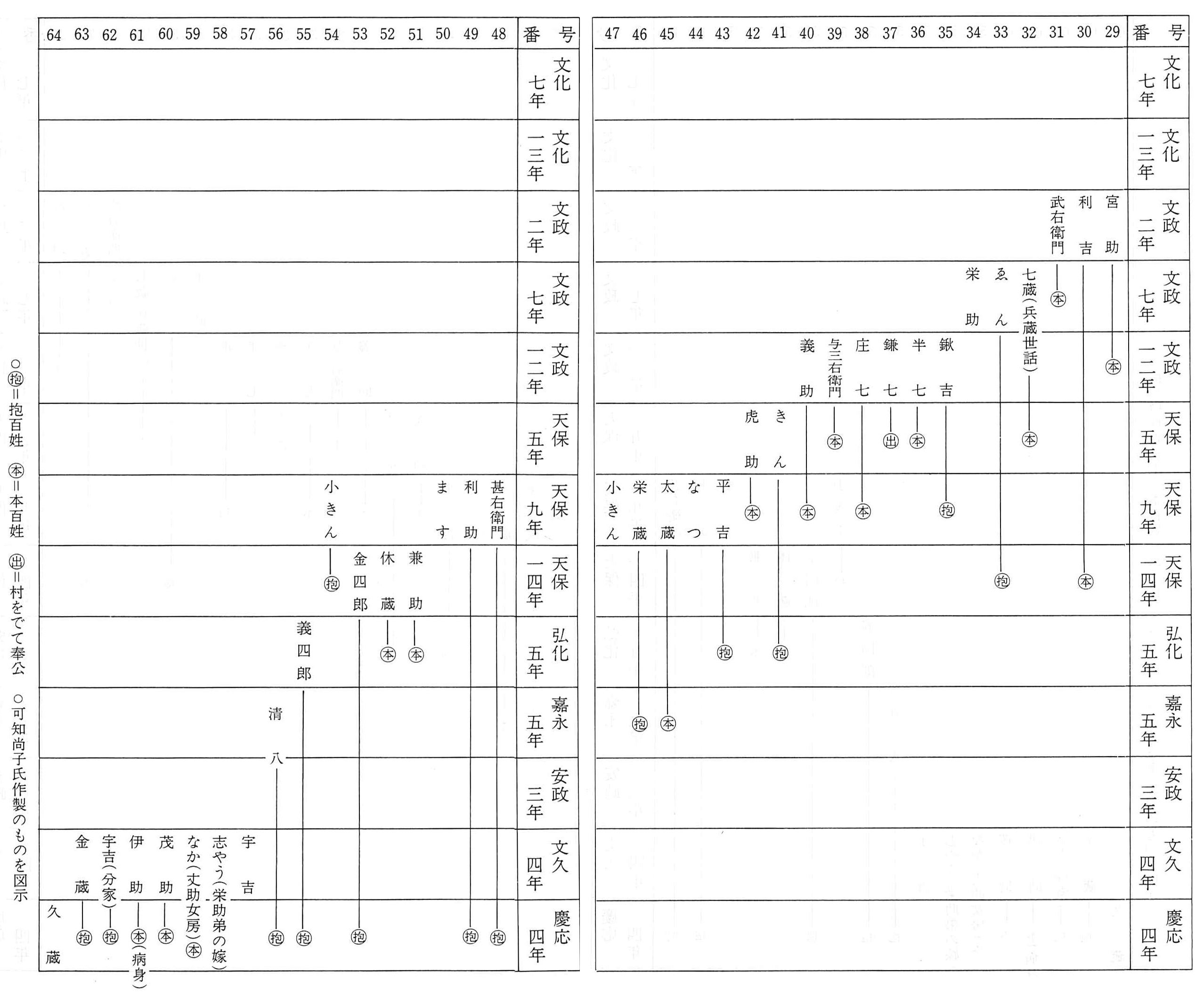

Ⅲ-29 宗門帳より抱百姓のうつりかわりをみる(文化七年~慶応四年)

この他にⅢ-29表の九番(此右衛門)と五番(清助)を例として次にあげる。

例一 此右衛門の場合(改名、弥平)(Ⅲ-29表9番百姓)

・天明七年、忠兵衛に抱えられた友吉一家には抱男庄吉もおり、共に忠兵衛抱となった。

・寛政八年、友吉の抱親は、平治にかわる。

・寛政一三年、庄吉一家は独立して、本百姓となる。また庄吉は両養子此右衛門夫婦を迎える。

・文化七年、「曽吉(友吉弟)庄吉方へ養子ニ引取り申候処、庄吉病死仕候ニ付判突仕候」(庄吉の相続は、曽吉となり、此右衛門はおもしろくない。)

・文化八年、「此右衛門 去冬不縁ニテ同組下庄吉方より女房、悴(男二人)召連戻り弥左衛門抱ニ成申候」とあって、此右衛門一家は弥左衛門の抱となる。

・文化一四年此右衛門一家独立して、本百姓となる。

・此右衛門は弥平と改名する。

・文政一一年、長男加助は、藤四郎抱あき方へ聟養子する。

・次男此助(友蔵)は此右衛門(弥平)の後をつぐが、天保九年より義助の抱となる。嘉永五年、本百姓として独立する。

例二 清助の場合(Ⅲ-29表5番百姓)

・正徳二年の宗門帳では、七番目に記載されている弥助家は下女二人をもった本百姓であった。

・享保六年、理由ははっきりしないが享保寅新田の頃に、弥兵衛の抱に弥助夫婦、子清蔵夫婦とその子どもたち一一名がなる。

・天明五年、清蔵の子、清助が本百姓にもどる。

・天明六年七月 清助ハ七月欠落仕候ニ付当年より藤吉抱(藤吉は清助の子いろの聟)となる。

・寛政一三年、清助五七歳 多治見村兵九郎より養子兵助を迎える。

・文政七年、清助の養子兵助は本百姓として独立する。

・天保一〇年、岩村御当人御奉公に罷出候に付、抱にもどる。

・嘉永三年、本百姓になる。

ここにあげたのは親とその養子夫婦の仲が悪くなって、不縁となり、抱親を変更することや、欠落ちによって一人前百姓の資格をとられ、娘の嫁入先の抱となった例である。

こうしたことから

(三) 抱百姓になる理由は、年貢未納・借金などの他に、近い親族に身を寄せ、「抱」になることによって危機を切り抜けるより方法がなかったという社会的な理由も入っていることをあげることが出来る。このことは、抱親をかえたり、本百姓にもどったり、再び抱になったりしていることでもわかるように、抱百姓の本百姓に対する隷属は強くなかったことも意味する。

(四) 抱百姓は無高百姓と考えられること。

千旦林村では、無高百姓は、宗門帳にそのように明記されて、高持百姓(本百姓)についている。飯沼村の場合は、古い村法(第二章参照)に、たとえ無高になっても検地の縄うけをしたものは、長百姓としての資格があるというのがあるが、実際に江戸時代も後半になると、本百姓(高持)抱(無高・小作)という図式になっていったようである。

天保一三年御物成勘定に無高百姓として

無高百姓名 抱親 Ⅲ-29表の番号

清助 弥兵衛 五番

太蔵 同 四五番

兼助 栄助 五一番

などが記載されており、抱親が地主であって、その小作をしていることがわかる。

(五) 庄屋、組頭家など持高の多い家に抱、下男、下女が多いこと(Ⅲ-26表)は湯舟沢村、千旦林村と同様である。逆にいえば、持高の多い家しか、村役人はつとめ得なかったということであろう。それだけに儀右衛門家のように潰れてしまったり、潰れないにしても浮き沈みは大きい。

(六) 岩村松平氏の江戸屋敷への中間、足軽奉公、岩村城下への中間、足軽奉公及び武家屋敷奉公に出ると抱になること、

例-二 に示した清助は、天保一〇年岩村城下へ武家屋敷奉公に出るが、この場合「御奉公ニ罷出候ニ付抱」となっている。このことは、中間、足軽奉公となって村を出人の場合には抱になることを示している。だから、この時の抱と抱親は形式的だといえる。

こうした中間、足軽奉公は、天明、寛政期(潰れ百姓が多く出た頃)に多くなっている。

江戸中間 足軽 岩村同上 武家奉公

宝暦一四 二 四 一

寛政九 四 四 三

文化、文政では五~六人となっている。この中で、江戸中間、足軽は、岩村城下中間奉公上男一両二分に対して、上男二両二朱と給金も多かったので、「人柄 男ぶり宜しく実体なるもの」を村中惣寄合で厳選しているし、また岩村表は、これら足軽、中間の確保は、行政上も欠くことができないので、各村の割あてをしていたようである。見方をかえれば、奉公に出るために宗門帳上で抱になったともいえる。