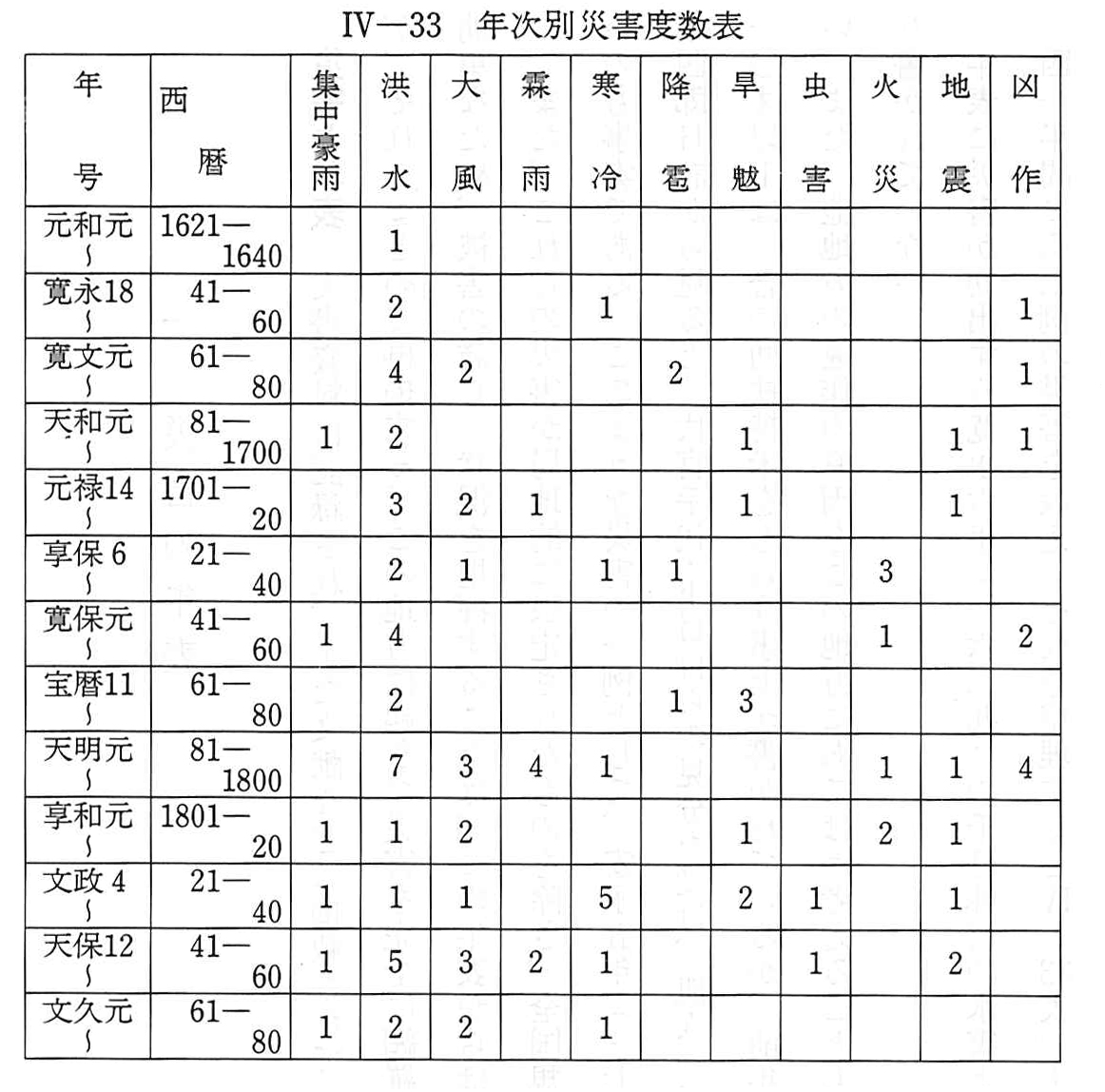

年表に災害が初出する寛永六年(一六二九)の千旦林村の水害より 明治三年(一八七〇)九月八日の暴風雨までの二四一年間に八二例の災害を数え、それを整理するとⅣ-33表のようになる。別枠にした凶作は九例であるが、この地方が飢饉年と書かれているのは稀であり、またどの地域で、どの程度の実害があったかの数的な史料がなく、その実態を解明するまでにはいたっていない。年表から見られる被害の地域的な特徴としては、①に集中豪雨による被害があげられる。文化五年(一八〇八)七月二五日の場合を例に見ると、この日九ツ時[一二時だが、午前か午後か不明]に降り出した雨で、未の上刻[午後一時半頃]には前山が崩壊し、泥流は恵下(えげ)より宗泉寺へ。それより実戸へ流れ込み、みつくだを抜けて新町角右小路・淀川・花の木の田畑へ押し込んでいる。また、川上川は百間飛(ひゃっけんとび)[国道一九号線付近]へ流れ込み下町の家三軒を流し大泉寺に落ちている。

Ⅳ-33 年次別災害度数表

崩壊した前山(一三五一m)と旧中山道筋との比高差は約一一一六mもあり、山地斜面は四〇度と傾斜が強く、災害を受けやすい地形をしている。

また、阿木・飯沼地区も焼山(一七〇九m)・鯉子山(一五九〇m)・天狗森山(一三一七m)・保古山(九六九m)の山裾の斜面上に展開し、飯沼神明社裏手の宮ノ根の末端は海抜五〇〇mとかなりの比高差があり、両地区も中津川市街地と同じように集中豪雨や大雨に弱い地形である。そして、恵那山(二一九〇m)を中心とする山系の山々は 山麓に多くの雨を降らせる地形である。

このように降雨による諸河川の氾濫は、別枠に書いた集中豪雨による被害も含めると、年表で見る限り四〇数例にもなり、現在の河川の状態からは洪水など考えられない中津川(川上川)以外の中小河川でも災害が記録されている。

中津川(川上川)は上流の一一の谷の水を集めて木曽川と合流するが、一六世紀末からの木材の濫伐と崩落し易い風化した花崗岩地質であることとともに、生活帯までの水源からの距離があまりにも短く、急峻な流れは出水のたびごとに川沿いの田畑や家屋に洪水被害をもたらした。

とくに寛政元年(一七八九)から寛政六年(一七九四)までの六か年は連続して洪水被害を受け、一七八一年から一八〇〇年にかけ水害は八回を数えるが、寛政四年(一七九二)夏の霖雨による凶作以外は特定地域の損害に止まっている。文化四年(一八〇七)九月七日、中津川宿新町舞台を吹き潰した大風は、阿木村九戸、中津川宿在方一三戸、駒場村一五戸[他村の被害不詳]の家々を吹き倒すが、この年は凶作の年とは記録されていない。風水害の場合は作物の生育にとって重要な時期に災害が合致したり、他の災害的な要素と風害が複合しない限り凶作や飢饉とはならないのである。

延宝二年(一六七四)「飛驒編年史要」によれば、「是歳 飛州大凶荒 高山城下に餓死するもの数萬に及び……。」とあり、中津川宿は不作困窮に付き、三一八両の拝借金の下付を尾張徳川家に願い出ている。この年の飢饉、凶作の原因は、春の旱魃、夏と秋の風水害によるものである。

特徴②として中津川を構成する各地域の地形の差異が著しいことである。宝暦一一年(一七六一)に開削後の検地を行った尾張領湯舟沢村霧山原新田[霧ヶ原]は、恵那山の北麓に位置し、慶安元年(一六四八)に開発を始めた岩村領阿木村広岡新田は天狗森山の裾野に開け、阿木川川上(かおれ)の奥ノ平(おくのたいら)は焼山を仰ぎ、いずれも開田の上限は海抜約七五〇mであり、この標高を飛驒地方と比べてみると稗・ソバの耕作地帯と一致する(斐太後風土記・雄山閣)。

中央本線中津川駅近辺は、鉄道開通以前まで低湿な耕地であり、標高は三〇〇m前後で水害に苦しんだが、阿木川や中津川のような水量のある川を持たない坂本地区や苗木地区は、耕作地より低いところを流れる木曽川を利用することができず田畑の灌漑に苦しんだ。このように変化に富んだ地形を巧に利用し開田しているので、不作・凶作の原因が、それぞれの地域によって違うと考えられるが、局所的な災害の被害状況を知りその特徴が分かる史料が、水害関係を除いてないのが実情である。

現在の中津川市は江戸時代の大名領一二か村(本郷のみ)を集めて成立し、また広大な市域の約八割を山林面積が占めている。山々は複雑な地形をつくり各地域の災害の様相を特徴づけたことと、細かな被害の不分明な点をこれまでに述べてみたが、Ⅳ-34表や年表に書かれた凶作の原因は明らかにできなかった。この原因を考えるとき、江戸時代の四大飢饉を考慮しなければならない。

寛永一九年(一六四二)と享保一七年(一七三二)の「凶作」のこの地方の様子をくわしく知ることはできないが、寛永一九年は霖雨による冷害であり、蝗害[ウンカと言う]により近畿以西の大飢饉となった享保一七年は、この地方も凶作になっているが、虫害が直接の原因ではなく、やはり霖雨による冷害であり「青野村年代覚」は、この年を大凶作と書いている。天明二年(一七八二)は霖雨・大風雨による不作。翌三年(一七八三)は四月末より八月末までの霖雨で冷涼な夏となり、それに早霜と異常(次頁参照)な気候は東北地方を中心に大飢饉となった。この地方も例外なく凶作となり、この後、冷害・洪水など災害が天明七年(一七八七)まで続いた。

天保四年(一八三三)から始まる天保の飢饉は同一〇年(一八三九)まで凶・不作が続いたと言われるが、史料により年表に記載できたのは、天保二年(一八三一)から五年(一八三四)、それに七・八年(一八三六 一八三七)の六か年である。このような気候の異常は年表でも分かるように、文政元年(一八一八)から続いており、天保七年(一八三六)の大飢饉もこれまた冷害によるものである。

明和七・八年(一七七〇 一七七一)は二年続きの旱魃となり、手金野村の旱損引き、中津川村をはじめ尾張領の村々が定免(定免・検見とも第二章参照)より検見取りになったが、史料はこの両年を大凶作とはしていない。

前述したように局所的被害にとどまる水害も、地域全体から見れば災害の規模にもよるが凶作とはならず、また、二年続きの明和の大旱魃も打撃とはならず、この地方では冷涼な気候、春・夏の霖雨、すなわち冷害が凶作に直結しているものの、大飢饉とはなっていない。旱害が一般的に言われているように近畿・中国・四国の災害の型とするならば、この地方は冷害による被害を受け易いところから、中部高地・関東・東北型と言えるが、冷害による飢饉の記録もなく、中間的な地域とも考えられないことはない。しかし、耕作地の標高が高くなり稲作の限界近くは、冷害に対して無防備に近かった。