阿木地区の他の舞台は、文政元年(一八一八)に広岡と大野がなかまで舞台を建築し、翌二年(一八一九)には、飯沼村の舞台が完成している。阿木村見沢舞台を含め、これらの舞台は拝殿形式の舞台であり、この形式の舞台は固定した桟敷を持たなかった。

見沢舞台の高場は寛政六年(一七九四)に一六枡の銀五三匁五分、翌寛政七年(一七九五)には、二三桝となり金一両二分銀三匁を徴収している。この枡席は六尺×九尺を基準とし、高場の場賃銭については、

「〆金壱両弐分三匁 但し壱匁ニ付 銭百七文 〆廿弐軒八月十三日ニ定夫ヘ御出シ被成可被下候 庄屋」

と、あるように庄屋がとりしきっていた。

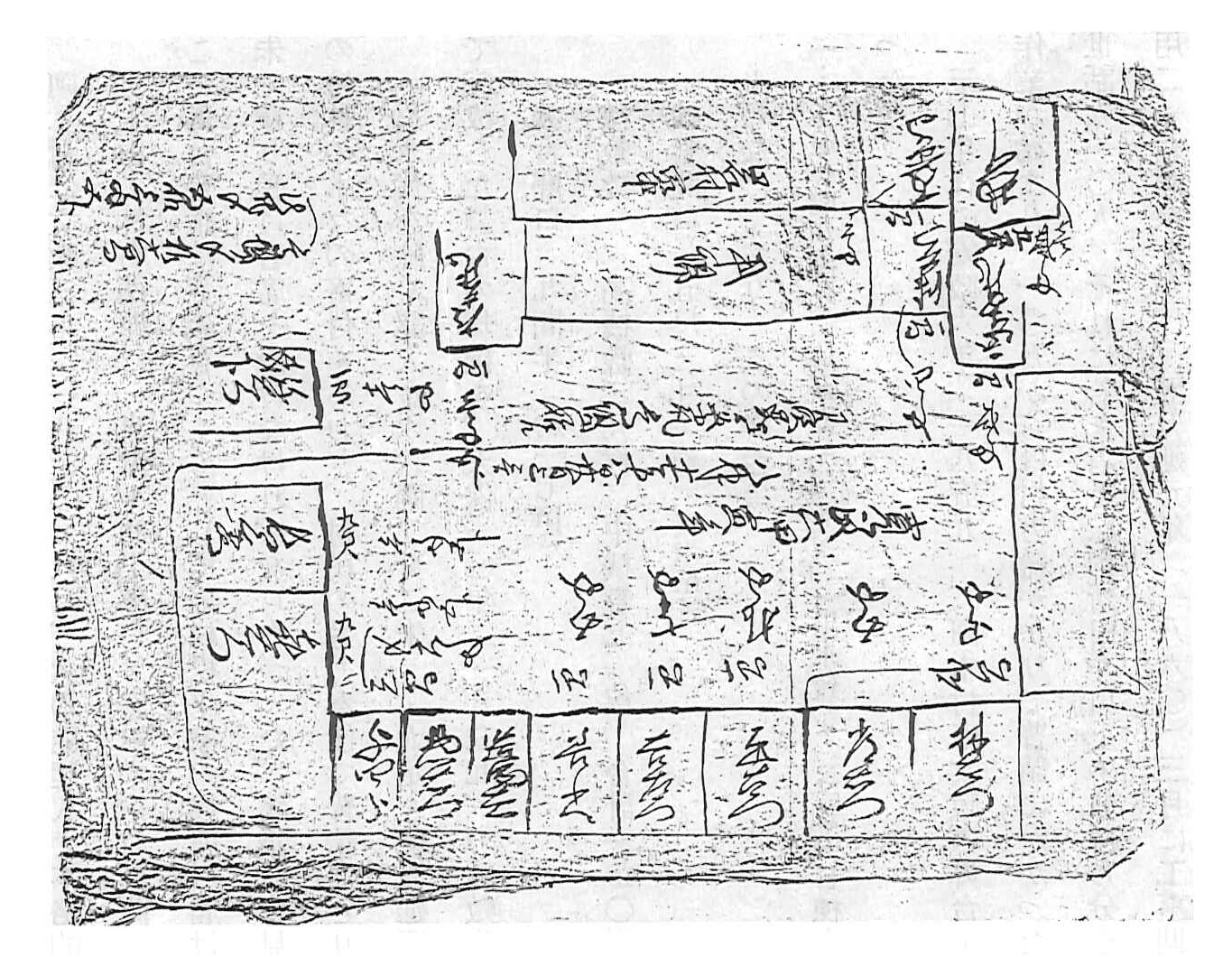

Ⅳ-48 見沢舞台棧敷図 (寛政6年)

寛政八年(一七九六)には、高場二四枡の他に前桟敷三枡が張り出され、高場賃銭は金一両二分二朱銀五分となっている。これらの高場のうち五間×九尺が「岩村家中」と、なっている。

文化四年(一八〇七)には、高桟敷二三枡、中桟敷二四枡がつくられ、翌五年(一八〇八)には、中桟敷が二八枡となり四枡の増加となり、買枡者の中には、野田組、堀田組、藤沢組、源六組と集落の名や五人組の名が見られるが、この両年の桟敷割には岩村家中の名称は見られない。また、文化五年(一八〇八)には楽屋三方の六尺廻りの屋根葺をしている。この年の芝居の芸題は「伊賀越道中双六」であった。

阿木村は文政三年(一八二〇)八月、次の発起人で本格的な舞台の建設を決め工事に着手している。

・上田-林右衛門 ・見沢-助十郎 ・宮田-平右衛門 ・野田-伊兵衛 ・藤上-甚七郎

この舞台普請は萱蔵をつくるとして岩村松平家の役所へ届けられ、見沢森わきの太兵衛と十三郎の持林を金一両三分二朱で譲り受け客席を設けなければならなかった。建築材は見沢の森の社木を伐り、各所の山の神の木を伐り倒し、個人の持林の木々の寄付をあおぎ、村民の労力奉仕で普請にとりかかった。

・材木代を除く諸入金六六両二分二朱 ・人足・職人延四〇〇〇人余

で完成した舞台の規模を、天保一〇年(一八二九)の桟敷改めの図面から見ると

・舞台間口 九間半(約一七m)

・桟敷数 高桟敷二九桝、中桟敷七一桝 合計一〇〇桝

・桟敷間口 五尺三寸(約一・六m)

と、なっており この舞台は

「……追々取り掛り 当年春[文政五年一八二二]出来致シ 三月一日棟上致候」と、三か年の歳月を費し完成した本格的な舞台であった。

三七年後の安政六年(一八五九)、阿木村は文政の舞台を廃して新舞台の建築に着手した。八月には杣方・木挽衆の作業が始まり、一〇月からは村方総がかりで普請にかかった。村方人足工数は、毎日、建築現場へ顔を出したであろう世話人一〇人。それに若キ者と広岡新田や川上(かおれ)の取持ち分を除いて、延七三七〇人。諸職人工数二五一〇・七人。総費用二一六両余をかけ、翌万延元年(一八六〇)三月に工事期間八か月で完成している。

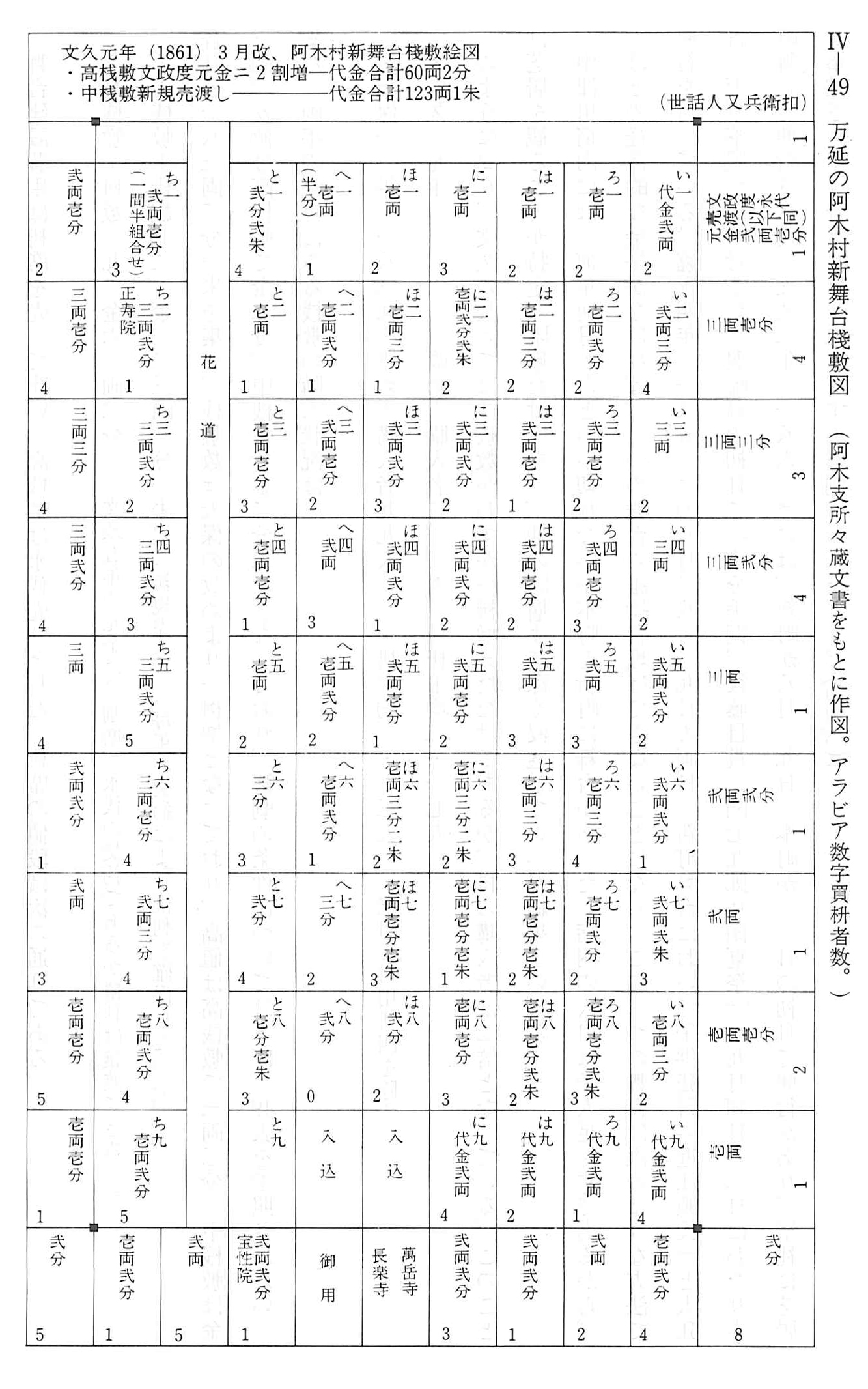

舞台建設費用は枡席を売って賄い、高桟敷は永代売りとした。枡席の値段は次の通りである。

・高桟敷-枡数二九-金六〇両二分。(文政五年の元金に二割増、永代の契約であるが権利は譲渡できる。)

・中桟敷-枡数七二-金一二三両二分一朱。(新規売渡し、毎年の契約により権利を確保したのか。)

合計金一八三両二分一朱を集め、桟敷数は天保の改めより一桝増となっており、高値は高桟敷で三両三分、中桟敷は金三両。安値は高桟敷で金二分、中桟敷で金二分二朱となっており、観劇の条件については、Ⅳ-49表を参照されたい。また、両年の改めにみる桟敷の購入状況は

・天保一〇年(一八三九)改め-購入者九九人 一枡平均一・〇三人 (空枡と村用枡四を除く)

・文久元年(一八六一)改め-購入者二一二人 一枡平均二・一七人

のようになり、文久の改めでは桟敷数がわずか一枡増えただけであるが、枡の購入者は二倍となっている。このことは芝居を観ることが特定の階層だけでなく、他の階層まで深く浸透していった結果といえる。

Ⅳ-49 万延の阿木村新舞台棧敷図 (阿木支所々蔵文書をもとに作図。アラビア数字買枡者数。)

中津川宿内には、何年何月からといい切れないが本町と新町に舞台があった。宿内の人口は千人足らずであるから、よほどの経済的な余裕がなければ、二つの舞台の維持管理はできないことになる。この二つの舞台は次のような方法で興行を行っている。嘉永四年(一八五一)の八月二八・二九日の両日、新町舞台において子供狂言「近江源氏」と大狂言「天下茶屋」が興行され、翌晦日の初日で「染分手綱、後藤目貫、団七九郎兵衛夏祭」が九月朔日の二日にわたり本町舞台で興行された。文久二年(一八六二)には、新町が八月一九日、本町が二一日の初日で興行があり、祭礼に芝居が奉納される場合は新町が先に演ずる慣例があったようだ(大黒屋日記)。

両舞台とも天保一一年(一八四〇)に新築されたといわれるが、本町舞台は、三月一八日に上棟式が知行主山村甚兵衛良喬の臨席のもとで行われ、その様子は甚兵衛自筆の「中津川滞留日記」に、次のように書かれている。

「昼頃より舞台棟上ケ儀式見物参り候事 案内鎌七出候事 供二郎八 源吾 且助 草り取芝次 役人江みやげ酒二斗呉候事 桟敷出来右ニ而見物 本町役人共出迎長右衛門 助七別段出 酒さかな備候餅役人共上候事 長右衛門 助七鎌七別々に唐みかんも一重上候事 役人皆々桟敷江呼出し酒呉候事」

と、日記からも当時の華やいだ賑いが想像できる。

阿木村では、棟上げの費用などに

「棟上げ 金二四両一朱銭三五八文 材木出し酒代 金一三両二分一朱銭一貫六三〇文 中祝い酒代 金一分一朱銭七二文」[万延元年]

以上の金を支出しているが、中津川舞台棟上げの様子や阿木村の支出金でも分かるように、舞台の建設は、それこそ大きな祭りであり、財政の逼迫した幕府や諸大名らから見れば労働力と諸費用は大きな浪費と映ったにちがいない。