(表)第20表 木曽の巣山数

木曽考続貂による

元和元年木曽山が尾張藩領になってからは、巣鷹は藩の鷹匠役所が管轄した。寛永一七年までは、妻籠・福島・奈良井の三ヵ所に、鷹匠衆が二人ずつ派遣されたが、同一八年から中津川一ヵ所に変更された。その後承応三年(一六五四)から妻籠・須原に移され鷹匠三人が置かれたが、五代将軍綱吉の生類憐みの令に伴って元禄六年に廃止された。享保元年吉宗が将軍になると復活し、名古屋の御鷹匠役所から鷹匠が派遣されるようになった。享保一五年荻原村に御鷹匠役所が設置されて妻籠・須原の役所は廃止になった。

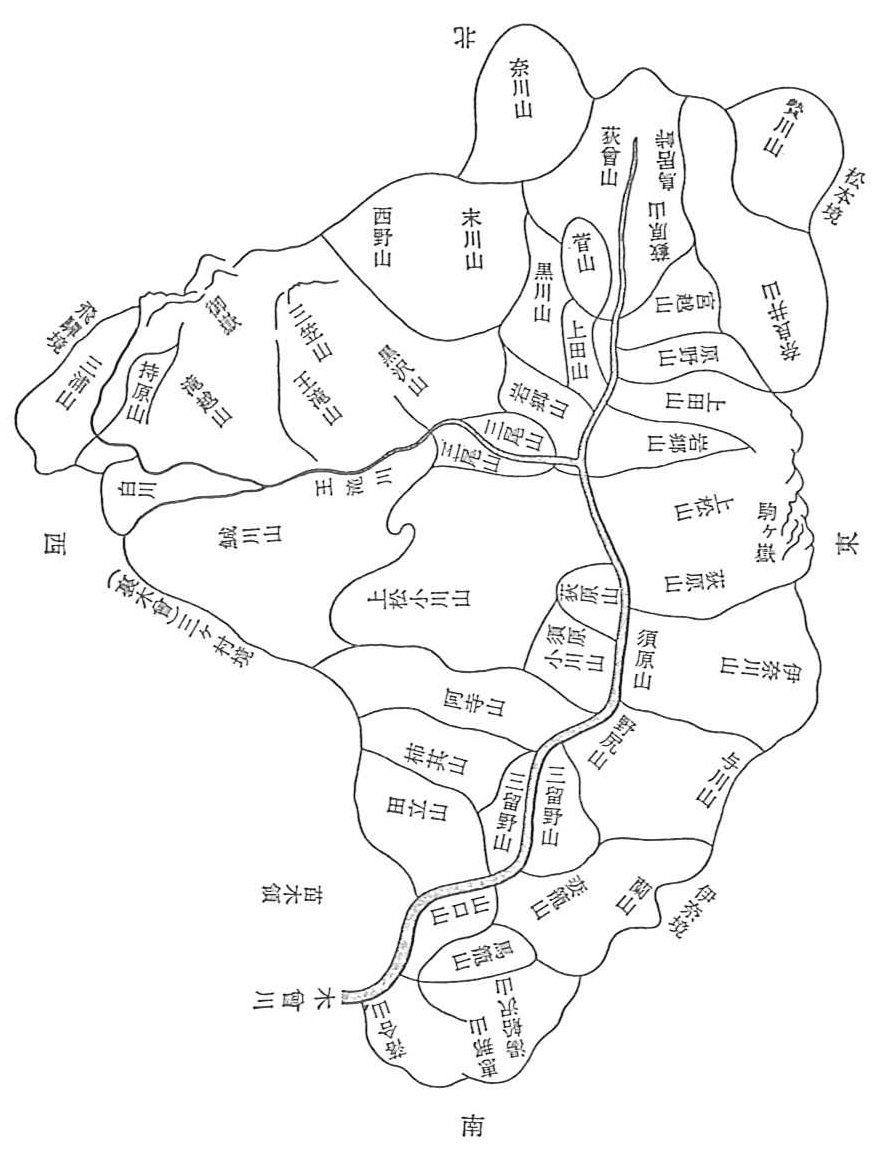

木曽山方角図

(近世林業史の研究 所三男著より)

鷹狩りに使う鷹は大鷹(オオタカ)」が使われていたが、大鷹(オオタカ)はいなくなり木曽では鷂(はいたか)・雀鷹(つみ)が主であったが、江戸後期には捕獲数が減少したので隼(はやぶさ)も捕獲するよう命じている。鷹狩りに使用するのは雌鷹である。雌鷹は雄鷹より狩が上手であるといわれる。当地方では鷹を次のように呼んでいる。鷂鷹は雌を特に「はいたか」と呼び、雄を「このり」という。色彩などオオタカに似ているがずっと小さい。雀鷹(つみ)は悦哉(えっさい)とも呼んでいる。雌を「つみ」といい、雄を「えつさい」と呼んでいる。

江戸初期には、かなりの数が捕獲されていたが、伐木が奥地まで進み、巣山周辺が明山となって、中期以降には御嶽山麓の三浦山など奥山に限られるようになった。

村の百姓のうちから巣守が任命され、扶持米が給付されていた。春彼岸ころになると巣山を回り産卵を見届けるとその後孵化に至るまで油断なく見護り、孵化数を報告した。鷹は幼鷹を巣から下し餌付して飼育するのであるが、巣下しの適期は肩に黒い羽毛を生ずるころとされた。適期を逸すると餌付けが難しくなるから注意深く観察するのであるが、深山の高い木の上のことであり大変苦労を要する仕事であった。巣下ろしは庄屋・組頭が立合い、鷹匠の指示により巣下して、檜の皮はぎで作った籠に入れて七里で藪原の飼育場に送った。

巣鷹の褒美は、慶長期には一巣に米一石であったが、寛政期には一巣に米三石五斗、新巣発見には米七石下さるとある。享保元年復活からは、大一居(雌)に米一石、小一居(雄)に米三斗になり、同一五年から大一居に米二石小一居に米三斗となった。幕府に献上する上鷹には別に五両が与えられた。

木曽山内の明治初年の巣山総面積は一〇六七町歩であった。