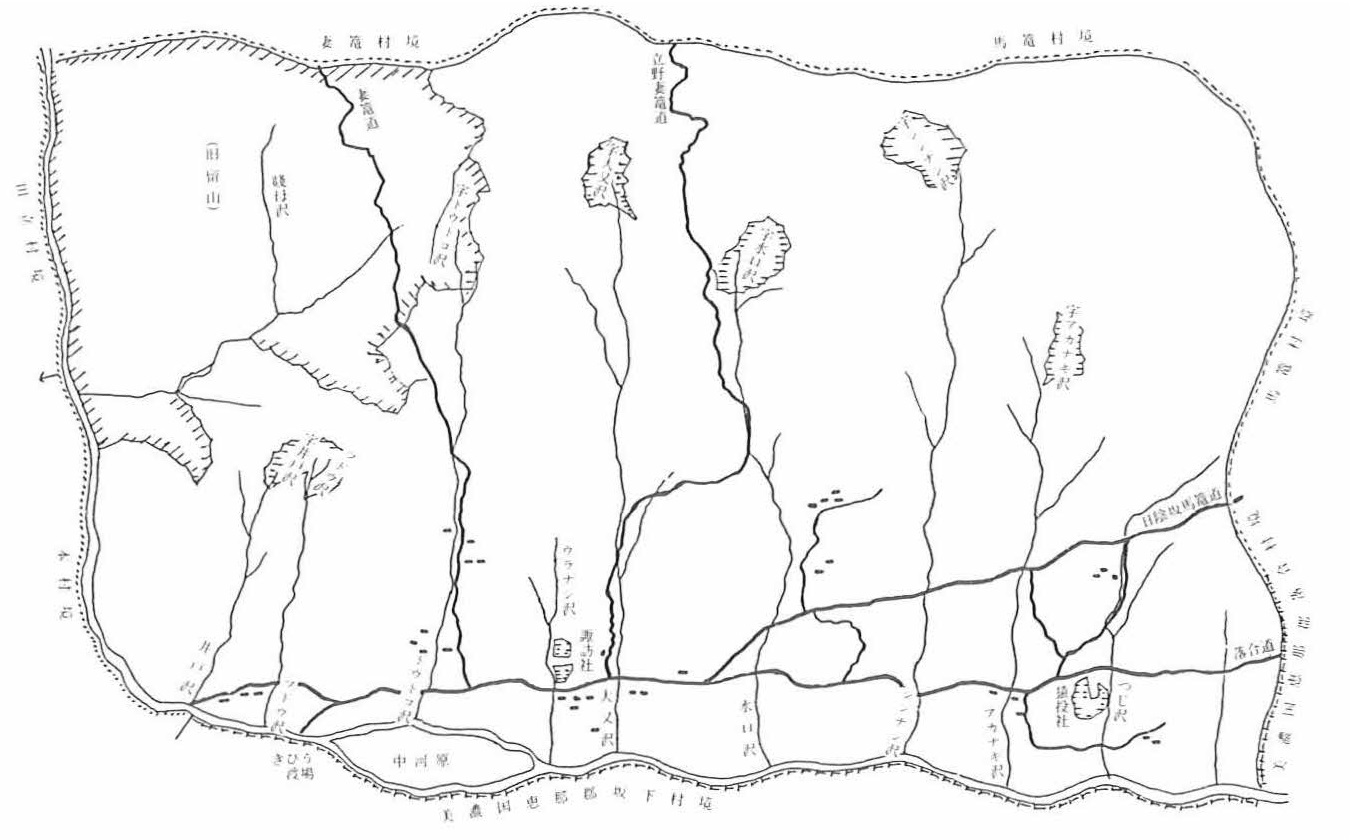

正保元年(一六四四)江戸幕府が国絵図の作成を諸大名に命じた。その翌二年村々から資料を徴した。山口村が提出した資料のうちに、村内の沢がつぎのように書き上げられている(楯庄屋用留帳)。うち最下欄の水持林の面積は明治七年の山林書き上げの面積である。

(表)

右の沢から用水を引き田地を開き、また一方では生活用水として使用してきた。

慶長七寅年(一六〇二)木曽代官山村良勝が、駿府の家康の元に提出した木曽の年貢勘定書『近世林業史の研究』(所三男著所収)によると、「一高千六百八拾九石五斗九升五合木曽谷中」とあり、この年貢のうち「一一九石一斗一升一合、寅ノ永流并ニ山口村・との村永流共ニ」と但書が記して年貢免除がされている。この免除高は、この年の山口村の年貢高九一石七斗二升八合、との村の米納分七石三斗二升四合の計、九九石五升二合より二〇石九升九合多く木曽谷中年貢高の約七パーセントに当たる。この年までの山口村の流失反別、寅の年の流失反別で、復興不能の反別がどれだけあったか不明であるが、この石数からみれば大変大きな数字である。中世来の木曽川洪水は天正一三年(一五八五)、文禄四年(一五九五)、そして慶長七寅年の洪水による荒地が相当あったことがわかる。これらの洪水被災は近世初頭に始まる木曽山の濫伐に起因することが多いと考えられる。木曽山の濫伐は天正一四年秀吉の方広寺大仏殿の用材搬出に始まり、同一八年木曽氏を移封して木曽山から夥しい材木の搬出をしている。次いで関ヶ原役後家康もまた秀吉と同様木曽山を直轄地とし以降、幕府用材、商人売木による伐木は掠奪的ともいえる濫伐であった。

山口村は木曽山の入口で木曽川に面し、最も搬出に容易な山であったから、いち早く伐木が進み全山が皆伐であったと思える。こうした伐木により、皆伐後の急斜面の山は、雨期には蛇抜けして押し出し、木曽川の氾濫と相まって、川端の田地は流地・砂入等の害を受けた。平成四年山口六区外垣地区の田地補助整備事業による工事中、田の造成土を除けたところ、河原地に大木の倒木があり、根部は斧で切断されてそのままの形で出てきた。この様子からみると、流失田地の復旧再生を急ぐために、倒木も埋め込んでその上に土盛して田の造成をしている。

このほか古い時代の田は、沢の下流、川端に起こされていた。きびう・田口・河原田・八重嶋・二升蒔など、最も早くから開発された田であったが、沢下流であり、中世伐木後には大雨の際の被害も多かった。前述の慶長の年貢免除地にみる反別はこのような川端の低地の田であったとみられる。

山口村の地形からみると前述したように、中世代の農地は木曽川端に近い沢の下流に開けていたのが、近世の初頭にはいち早く山林の伐木が進むとその跡には、沢から容易に取水の出来る場所に開墾がされ農地が広げられていった。そのところが、それぞれの草分けの人々によって占められた「かいと」であった。農地が広くなるに従い用水路が延長されて、水不足が生ずるようになり、お互いの間に水利を主張して紛争が生じるようになった。初期の用水路は土地を掘っただけの粗雑なものであったので、蟹穴による水漏・崩壊が生じたりして、その修理の負担、また配水の按分方法などの解決のため相互間の話し合いの上、その都度措置を取らなければならなかったので、組合を作り規約を設けて円滑な運営を図るようになった。

また伐木後の山は、その大半が田畑の肥料用の草・秣(まぐさ)・干草の採取地であり、よい草を採取するためには、木立を伐り払って草山としての培養を図らなければならなかったので、冬の間に焼山をして肥料とした。こうした草山の確保のために、山の浅い山口は少し日照りが続くと水が枯れた。そのため水源を保つために水源地一帯を水持山と定め禁伐林として水源の涵養を図る様にし、用水組合の管理とした。山口村の水持林は前頁の図に示したとおりである。水持林は江戸時代から現在に至っても温存されておりその面積は第37表に掲げたとおりである。

山口村沢川、水持林の図

(表)第37表 山口村井料林表