中山道については、大久保十兵衛長安にその整備を命じ、慶長七年(一六〇二)には早くも一部に宿駅・伝馬の制度が機能を発揮するようになった。しかし、細久手宿が慶長一一年(一六〇六)、伏見宿が元禄七年(一六九四)に設置されたなど、この街道が六九宿となるまでにはかなりの歳月を要している。

万治元年(一六五九)に大目付高木伊勢守が道中奉行を命ぜられ、その後元禄一一年(一六九八)には勘定奉行松平美濃守重良にも加役が命ぜられ、二人の道中奉行によって五街道と宿駅の幕府直轄管理の制度が確立するのである。

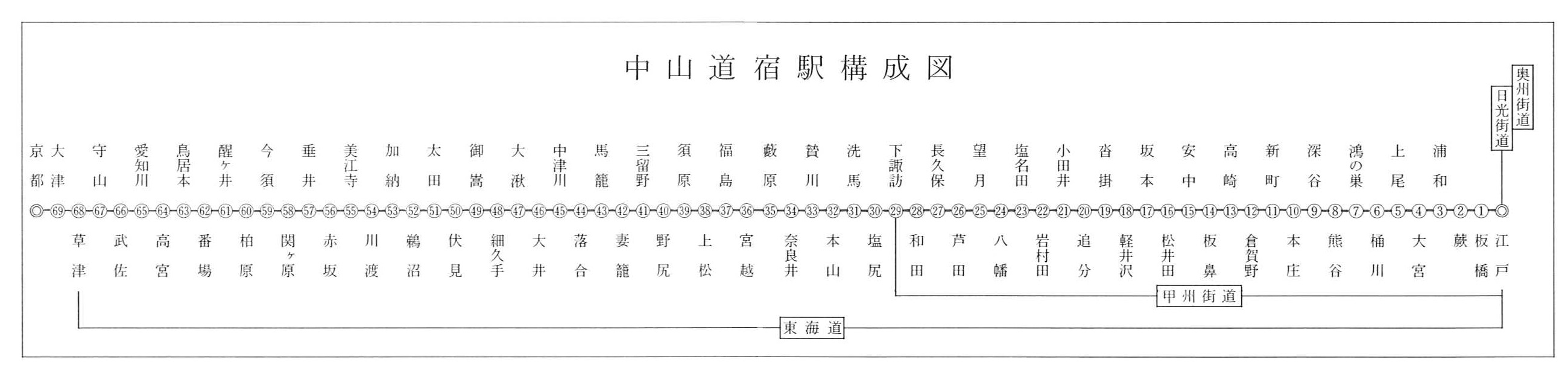

中山道の路線や宿場は制定された始めの頃は少しずつ異動があり、これらが定着するまでには相当の歳月を要した。固定化された宿場は江戸日本橋を起点とし、板橋宿から本庄宿までの一〇宿を武蔵国、新町宿から坂本宿に至る七宿を上野国、軽井沢宿から信濃国に入って本山宿までの一五宿と木曽谷は贄川宿から馬籠宿までの一一宿で信濃を出て美濃国に入る。落合宿から今須宿まで一六宿が美濃国で、柏原宿から守山宿までの八宿が近江国。草津宿で東海道に合流し大津宿を経て京都に至る計六九宿、一三二里の道程であった。本州の中部山岳地帯を縦断し、木曽を通っていたことから別名を「木曽路」とも「木曽街道」とも呼ばれていた。

[図]

この道路は江戸幕府にとって、西日本にある諸大名の動向対策と、これら諸国を支配してゆく上に極めて重要な性格をもっていた。

中山道ははじめ「中仙道」と書かれたが、享保元年(一七一六、正徳六年)から「中山道」と書き改められた。御触書寛保集成には「五畿七道之内に東山道、山陰道、山陽道いづれも山の字をセンと読み申候

東山道の内の中筋の道に候故に古来より中山道と申候事に候」として、中仙道を中山道と改め、やはり「なかせんどう」と読むに至った理由が述べられている。中山道は東海道と共に江戸と京都を結ぶ大動脈であった。東海道の一二六里、五三宿に比べて遠回りではあったが、東海道は大井川の川留めで旅の行く手を遮られたり、桑名―宮間の海上、或いは舞坂―新井浜間の浜名の渡しなどの船旅があり海難の危険が伴った。中山道の旅にはこうしたおそれがなかったことから京都から江戸に向かう姫君たちはほとんど中山道を選んだ。しかし中山道も決して安全な道ばかりではなく、とりわけ十曲峠や琵琶湖峠は険しさで旅人をはばみ、木曽の桟は危険な箇所として恐れられていた。元禄元年(一六八八)八月、松尾芭蕉は更級の友人から月見に招かれて中山道を通ったが、この時の紀行文「更級紀行」では木曽寝覚めの床辺りの様子について、

「高山奇峰頭の上におほい重なりて、左は大河流れ崖下の千尋の思いをなし、尺地も平かならざれば……」

と道の険しさを記し、

"桟や いのちをからむ蔦からら"

の句を残している。

さらに江戸時代の儒者貝原益軒は江戸から京都に旅したときの紀行文『木曽路之記』(宝永六年発刊)の中で、野尻から三留野にかけてのところで「…殊更野尻と見とのの間、尤もあやふき路なり。此間左は山也。其山かたはらのわづかなる石、おほき道を行。右は数十間高きがけにて、屛風を立てたる如なる所もおほく、其下は木曾川の深き水也。此間かけはし多し。前にある名を得し木曾のかけはしよりあやふし。いづれも川の上にかけたる橋にあらず。そは道のたえたる所にかけたる橋なり。かようのかけはし、唐絵などに多し。他国にはかやうなかけはしまれなり。…」として、木曾路がいかに危険を伴う困難な道であったかを記録している。