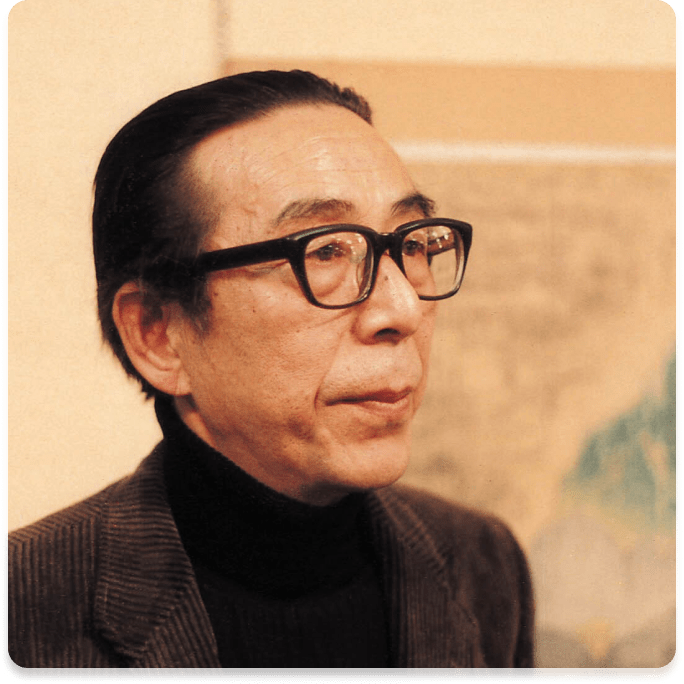

池田修三は、旧東京師範学校学校(現:筑波大学)を卒業後、秋田県立由利高等学校、聖霊高等学校(現:聖霊女子短期大学附属高校)の教師になりましたが、33歳のとき退職し、木版画に専念するために上京しました。

子どもをテーマとしたセンチメンタリズムを感じられる木版画を作り続けましたが、当時の画壇では「甘すぎる」と評価されることが多かったそうです。しかし、池田本人は「竹久夢二だって正当な評価は後世がしたわけですから」と語っています。

評価に左右されることなく、一貫して子どもをテーマにした作品を作り続け、晩年には風景画も手掛けました。

池田修三の作品は次第に評価され、今では日本はもちろんアメリカにもファンがいます。

池田修三は、旧東京師範学校学校(現:筑波大学)を卒業後、秋田県立由利高等学校、聖霊高等学校(現:聖霊女子短期大学附属高校)の教師になりましたが、33歳のとき退職し、木版画に専念するために上京しました。

子どもをテーマとしたセンチメンタリズムを感じられる木版画を作り続けましたが、当時の画壇では「甘すぎる」と評価されることが多かったそうです。しかし、池田本人は「竹久夢二だって正当な評価は後世がしたわけですから」と語っています。

評価に左右されることなく、一貫して子どもをテーマにした作品を作り続け、晩年には風景画も手掛けました。

池田修三の作品は次第に評価され、今では日本はもちろんアメリカにもファンがいます。

故郷の景色を描いた作品

詳細を見る

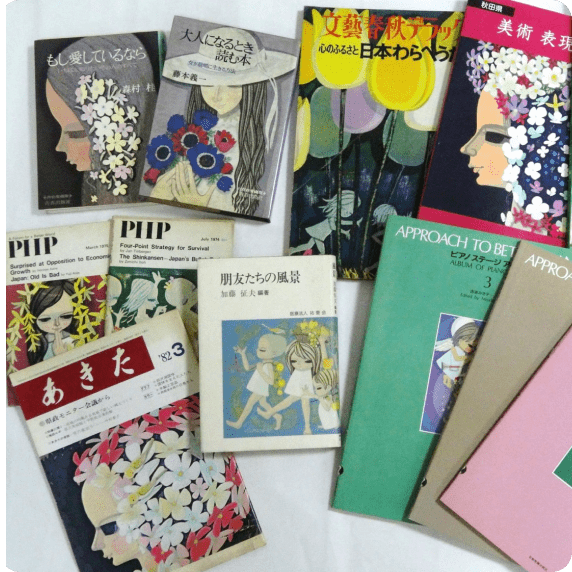

12年間のモノクロ版画を経て、40歳を過ぎた頃から多色摺りに移行しました。主テーマは一貫して子どもたちの情景でした。 1968年には『ピストイア版画ビエンナーレ』『百点の日本現代版画アメリカ巡回展』に作品を出品、1975年には文藝春秋デラックス「心のふるさとにほんわらべうた集」の表紙に作品が採用されるなど一流版画家としての頭角を表し始めました。

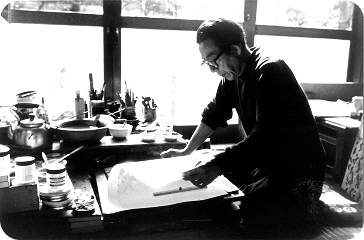

池田修三は、下絵、彫り、摺りまですべての工程を手掛けています。

下絵では、ただ形を決めるだけではなく、配色に合わせて影などの輪郭線を入れたり、使う色を設定したりと、完成する作品から逆算し緻密な設計図として描きあげます。画力だけでなく、構成能力が求められる工程です。

次に下絵を元に木版を彫っていきます。

「彫師として認められるまでに10年以上かかる」と言われるほどに高い専門技術が必要な工程です。また、木の板というやり直しのできない素材を扱うため、集中力と正確性も求められます。池田修三のように多色刷りを行う場合、色を配置する箇所を分けるために、何枚もの版画を彫らなければなりません。

最後に、和紙に色を摺ります。

ベースとなるビリジアンから、10色以上を塗り重ねてやっと一枚の作品が完成します。同じ作品を何枚も作るためには、無数の色の組み合わせから、的確に色を配合し再現していく必要があります。

また、質感も同一になるように摺らなければならないため、高度な正確性が求められる工程です。

全国主要都市で個展を開催し、

1980年代に秋田相互銀行(現:北都銀行)のカレンダーや通帳、NTTや日本生命などの企業カレンダー、テレホンカードなどに作品が採用されたことをきっかけに、秋田県を中心に広くその名が知られる様になりました。

また、1985年4月からの2年間、象潟町の広報誌「広報きさかた」に池田修三の作品が表紙として起用されました。広報担当から依頼を受けた修三は、広報誌の表紙のために無償で作品を提供してくれました。

池田修三の作品に地元の詩人の今川洋(よう)が詩を載せた表紙は、切り抜いて額縁に飾られるほど好評を博しました。

晩年は(1990年代)、子どもをテーマとした作品だけでなく、「地元の人が喜んでくれるから」という理由で、象潟の情景を中心に風景画の制作を始めます。

東京にいながら秋田の景色を思い出しながら描いた作品からは『故郷への想い』を強く感じられます

1994年には象潟役場新庁舎完成記念として、数十点の作品を寄贈しました。

2001年に開催した「道の駅ねむの丘」3周年記念の個展及び予約販売会で好評を博すなど、地元象潟を始め多くの人に愛されています。

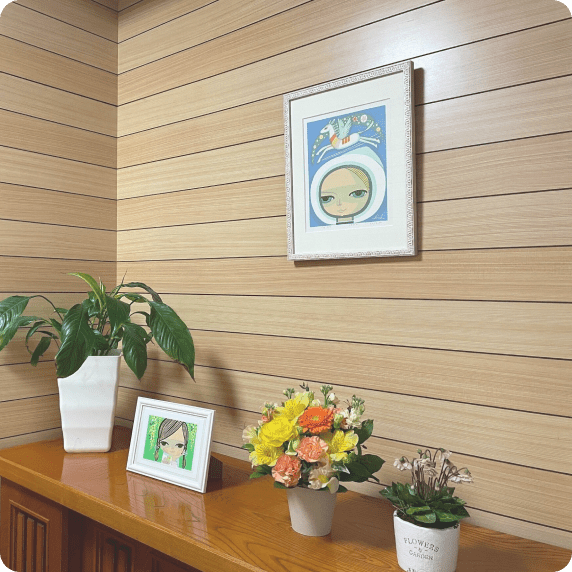

多くの人にとって”芸術作品”は、「美術館の展示品」や「高額な資産」として目にするのではないでしょうか。しかし、池田修三は、『たくさんの人に自分の作品を楽しんでほしい』と価格を上げませんでした。

比較的安価に手に入る作品は、地元民にとって気軽に購入しやすく、そのため、にかほ市では、結婚、開店などのお祝い事に池田修三の絵を贈りあうようになりました。多くの家庭でその絵が飾られるなど「生活の一部」として今も愛されて続けています。

池田修三の長男や生家から象潟郷土資料館に約2500点の作品をはじめ下絵や版木、スケッチなどが寄贈され、資料館はもちろん県内外で作品展を開催しています。

また、秋田県が発行するフリーマガジン「のんびり」の特集記事をきっかけに、大規模な展覧会が大阪市で開かれたり、東京都渋谷区内の商業ビルに巨大屋外展示が行われたりするなど全国で注目を集め、にかほ市でも再評価されました

2015・2016年には、象潟の町そのものを美術館にみたて、街を回遊してもらう「まちびと美術館」が開催されるなど、地域に根ざした文化が今も継承されています。