齋藤 憲三は、不屈のアイデアマンでした。 農家の方の副収入を確保したいと炭焼きや養豚事業に取組むも失敗。危険なハタハタ漁に出る漁師のために大きなパイプで吸い上げる漁法をためすもこれも失敗。鳥海山の硫黄発掘や横手盆地での石油発掘、アンゴラウサギの養殖など多くの失敗や経験を重ねながら固定概念にとらわれない自由な発想と人助けに向けた信念を持ち続けました。そして、戦後世界屈指のものづくり大国となる日本で、当時はまだ知られていなかったやフェライトの事業化に成功、先見の明を持ち合わせた方でした。

フェライト

詳細を見る

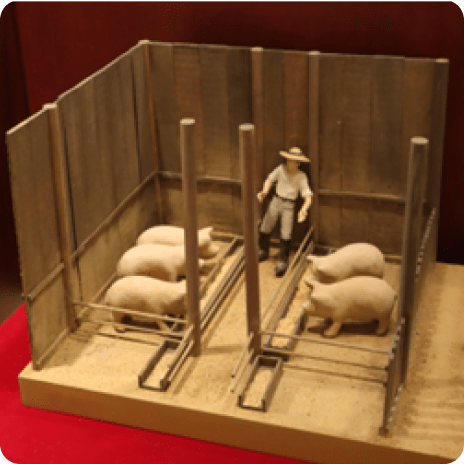

齋藤憲三は、齋藤宇一郎の三男として1898年2月ににかほ市の平沢地域に生まれました。中学校に通うこと自体が珍しい時代、大阪の桃山中学校に渡り早稲田大学の商学部で商業を学びます。このころ、日本は戦争の影響もあり、農家たちは貧しい生活を行なっておりました。そこで、憲三は農家たちの収入源を増やすべく、副業として行うことができる事業を見つけることに専念します。最初に、木を焼いて炭を作る事業を給与や貯蓄をはたいて始めますが失敗してしまいます。ですが、貧しい農家を救いたいという信念のもと、養豚や養鶏をおこなったりしましたがどれもうまくいきませんでした。もう一度やり直すために、東京にでて、農家の経営援助を行うべく産業組合中央金庫(現在の農林中央金庫)に就職します。

一度就職した産業組合中央金庫ですが退職し、アンゴラ兎というウサギの兎毛を使った事業を始めます。アンゴラ兎は、繁殖力が高く、エサは雑草と、非常に飼育のしやすい動物であり、地元の秋田県の農家たちに飼育を求めます。そして憲三は、兎毛の加工会社である東京アンゴラ兎毛株式会社を設立しました。まだ広く知られていなかったアンゴラ兎の兎毛の販売は順調ではありませんでしたが、鐘淵紡績の津田信吾社長に憲三自ら営業を行い契約をとり事業は軌道に乗り始めました。しかし、伝染病の流行からウサギが死滅してしまい事業撤退をよぎなくさせられてしまうこととなりました。

しかし、このアンゴラ兎を通じた人との出会いは、その後の憲三を大きく変えることになります。

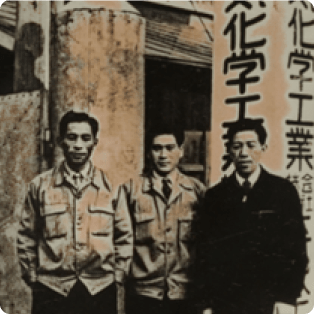

事業撤退の少し前、アンゴラ兎の飼育方法を学ぶため、学者である加藤与五郎博士との交流が始まります。この加藤博士は電子化学の権威であり、フェライトを発明した第一人者でした。憲三は、貧しい農家さんの働き口をつくるため、研究室で作られていたフェライトを工業化させる事業を行うことを決意。加藤博士から、フェライトの特許を譲り受け、鐘淵紡績の津田信吾社長から多額の資金提供を受け、1935年東京の蒲田に東京電気化学工業株式会社を設立することとなります。まだ、何に利用できるかわからないフェライトでしたが、熱心な研究開発と売り込みの末、松下電器から10万個という契約を取り付け事業を拡大させていきました。

1945年、空襲により蒲田の工場が全焼したため、フェライトの生産拠点をにかほ市の平沢工場に移します。その後も周辺に多くの工場を増設し、この地域はハイテク産業のまちへと成長しました。

1966年に始めた音楽用カセットテープは、独自の高性能技術により世界に名をはせ、1983年には社名をTDK株式会社に変更しました。

現在は総合的な電子部品を取り扱う世界的な企業として多くの市民がTDKや関連企業で働いています。

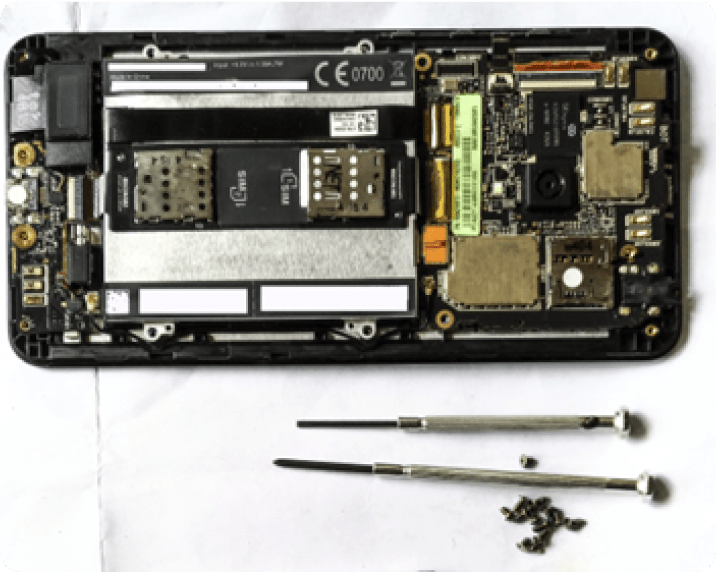

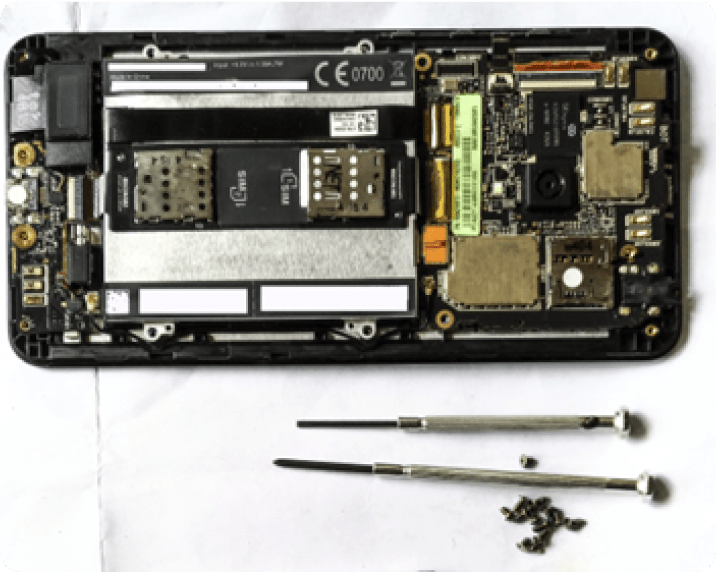

また、フェライトは現在も、みなさんが使用しているスマートフォンやパソコン、電化製品、産業機器、自動車などに広く使われています。

東京電気化学工業株式会社の創設後、平沢町の町長や衆議院議員を経たのち、1956年には科学技術庁政務次官に就任。その後、中曽根康弘氏とともに一度中断した南極観測の再開に尽力するなど、南極地域観測事業の推進に力を注いだ経歴からは、地元の偉人・白瀬矗に対する深い敬意をうかがい知ることができます。

そして、1970年に亡くなるまで、農業や科学技術の発展に力を尽くし、その功績は今でも市民に語り継がれています。

フェライトは、酸化鉄(鉄さび)をベースに、コバルトやニッケルなどの金属と一緒に高温で焼き固められて作られます。配合する金属や割合によって素材の性質が変化する不思議な性質をもつ磁性体です。

「ハードフェライト」と「ソフトフェライト」の2種類があり、ハードフェライトは一度磁力を与えると永久に磁石になりますが、ソフトフェライトは磁力を与えられた時だけ磁石になり、元に戻ります。電気を通しにくく、サビや薬品にも強い特徴を持っており、テレビやパソコン、スマートフォンなど、私たちの身近な製品に使われています。