知教(矗)は、とても腕白な少年でした。200トンもある大きな船の底に潜り込んだものの、抜け出せなくなって溺れて死にかけたことがありました。また、150人対1人で喧嘩をしたという逸話もあるほどです。 8歳で医師佐々木節斎の寺子屋に入った知教は、11歳の頃に雪斎先生から、狭い考えではなく広く世界に目を向けるよう、コロンブスやマゼラン、ジョン・フランクリンなどの探検家の話を聞きます。それを機に知教は探検家、特に北極探検を志すようになり、節斎先生から学んだ五つの戒めを生涯守り続けることになります。 千島列島(現在の北海道北部のロシア実効支配の島々)への探検は、北極探検の準備段階として行われました。しかし、白瀬の探検への情熱は北極だけに留まらず、やがて南極探検へと向かいます。海上での数々の困難な経験も、彼の信念を支える重要なエピソードの一つとなりました。

白瀬矗の南極探検隊が使用した船は東郷平八郎によって「開南丸」と命名されました。総重量は204トン。木造の漁船に小型の補助エンジンを搭載したもので、同時期に南極を目指したスコット大佐の750トンの船と比べると、はるかに小型でした。さらに、補助エンジンの馬力はわずか18馬力(125ccクラスのバイクと同等)で、現在の南極観測瀬船しらせの30,000馬力エンジンとは大きな差があります。 大隈重信を会長とする「南極探検後援会」が発足したこともあり、12万円以上(現価格で6億円ほどか)の義援金が集まり、探検の実現に至りました。現代のクラウドファディングのようですね。

1912年(明治45年)1月28日、白瀬矗は南緯80度05分、西経156度37分に到達し、日章旗を掲げ、この一帯を「大和雪原(やまとゆきはら)」と命名し領土宣言をしました。 ところが、第二次世界大戦後のサンフランシスコ平和条約において、日本は大和雪原における領有権を放棄することとなります。 しかし、敗戦から10年後、白瀬隊の実績は消えず、日本の南極観測事業の礎となり、昭和基地の建設へと続いていきます。そしてその後、世界で初めて南極地域の平和的利用や領有権凍結等を定めた「南極条約」へとつながっていくのです。

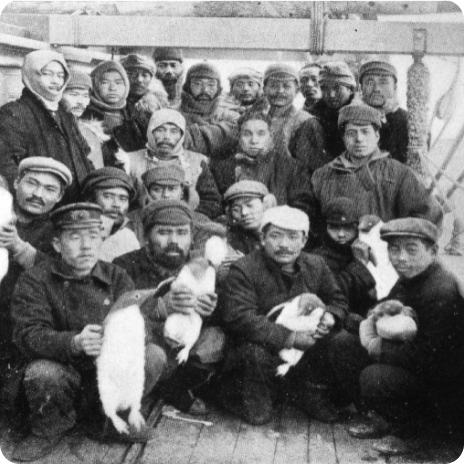

白瀬矗は、南極大陸に到達した探検家として有名ですが、学術的な功績を多く残していることも特徴として挙げられます。 探検の様子を記した「南極記」の中では、地質、地形の調査や氷原、海洋の観察、氷山や流氷の動きが記録されていたり、氷山に関する測量や気温の急激な変化の観測がされています。また、技師による記録映像の撮影や隊員たちによるスケッチ作成も指揮し、視覚的な資料の収集も行なっていました。 自然環境の観察だけでなく、動物についての調査も行っておりました。今でこそ、動物園で見ることができるペンギンを、日本人が初めて見たのは、探検隊が撮影したペンギンの写真や映像でした。

第二次世界大戦中の敗色が濃くなった1944年(昭和19年)8月18日、白瀬夫妻は生家の浄蓮寺(現にかほ市金浦)に疎開しました。白瀬矗の帰郷は10年ぶりで、英雄を迎えて町民は大いに喜び白瀬夫妻も金浦を永住の地と定めての帰郷のはずでした。

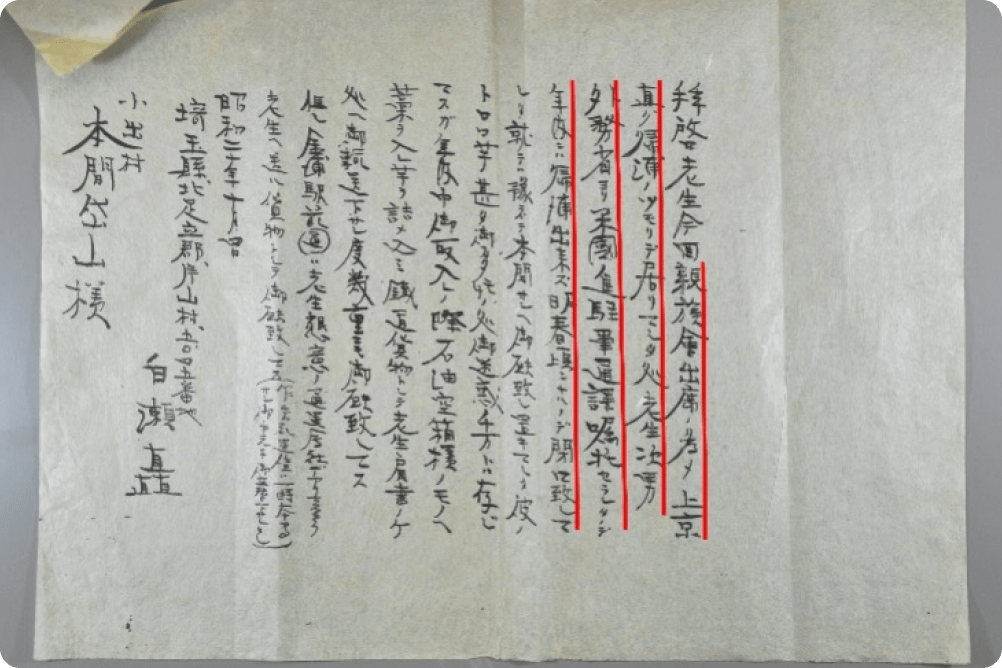

ところが終戦の翌月1945年(昭和20年)9月に夫妻は「親族会議」のため、金浦から自宅のある埼玉県片山村(現新座市)へ戻っています。この手紙は同年10月4日の日付で、片山村から故郷の知人に宛てたものです。自宅には当時、三男猛家族がおり、冒頭の文には「拝啓、老生今回親族會出席ノ為メ上京直グ帰浦ノツモリデ居リマシタ処老生次男外務省より米國進駐軍通訳嘱託セラレタノデ年内ニハ帰浦出来ズ明春頃ニナルノデ閉口致してをり・・・」とあり、帰浦つまり金浦へ帰りたいが、三男猛が進駐軍の通訳に決まり、来春まで帰れないので閉口している心情が書かれています。

この後、白瀬夫妻は翌年中国天津から帰国した二女タケコ親子ととも、京都、愛知県を転々とし、愛知県挙母町で矗はその生涯を閉じることになります。

白瀬南極探検隊の実績を礎に日本の南極観測が本格的に始まります。1956年(昭和31年)11月南極観測船「宗谷」が出航、南極に昭和基地が建設されます。しかしその後、船の老朽化や当初の目的を達したとして第6次観測をもって日本の南極地域観測事業は中断されてしまいます。

その後1962年(昭和37年)2月衆議院科学技術振興対策特別委員会は、南極観測の再開を決議しますが、この委員会で再開を強く主導したのが、TDK創始者で国会議員だった齋藤憲三、後の科学技術庁長官となる中曽根康弘、村山雅美第3次隊越冬隊副隊長でした。彼らの尽力により南極地域観測は観測船「ふじ」の建造とともに1965年(昭和40)年11月第7次観測隊が出発、南極地域観測を再開して現代の南極地域観測への道を開いたのです。そしてその3年後、1968年(昭和43年)村山雅美隊長率いる第9次越冬隊は、雪上KD604・605らを駆って白瀬南極探検隊が果たせなかった陸路での南極点踏破を成功させます。白瀬南極探検隊が極点を目指してから実に56年後のことでした。

SHIRASEとは、1983年から2008年まで、日本と南極の間を25往復した南極観測船(正式には、海上自衛隊の砕氷艦)しらせの退役後の名称です。 「しらせ」命名に関しては面白い逸話があります。通常であれば海上自衛隊の砕氷艦は、土地や場所の名前から採用されるため白瀬矗の名前をつけることができませんが、南極昭和基地の付近には「白瀬氷河」と命名された氷河があり、場所名だから「しらせ」という名前となったという、白瀬氷河は白瀬矗からきているので、なんかトンチのきいた話が関係者の白瀬矗への敬愛を感じさせます。 退役後、一度はスクラップにされる予定でしたが、気象情報会社「ウェザーニューズ」の創業者が、歴代南極観測船の宗谷、ふじがそれぞれ保存運営されているにもかかわらず、最も南極渡航回数が多く、氷海での救出活動や昭和基地の改善に貢献し、重要な役割を果たしたしらせをスクラップにすることに異を唱え、再審議を提案しました。その結果、株式会社ウェザーニューズが「環境のシンボル」として保存運営することが決定、2010年5月より船橋港に係留し、その存在を広く周知するため、名称をひらがな表記の「しらせ」から、ローマ字表記の「SHIRASE」変更されました。ちなみに、新砕氷艦も「しらせ」となり、同じ名前で船が登録されるというのは異例であり、それだけ白瀬矗らの功績の高さを感じさせます。

白瀬矗と南極探検隊の功績は、現代の南極地域観測へと受け継がれています。 南極観測といわれると、日常からかけ離れたことのように思えますが、気候変動を理解し、将来の気候を予測するといった私たちの生活に密接に関わる重要な研究をおこなっています。また、地球温暖化などの環境変化を解明するために、氷床やなどのコアサンプルを採取し、百万年前まで遡る気候変動のメカニズムを解明する研究も進めています。ほかにも雪氷、地質、宇宙物理、生物、海洋など白瀬隊の意志を継ぐ南極地域観測隊の方々の研究活動は多岐にわたっており、私たちの未来に役立つ知識が蓄積されています。