「自分に厳しく、他人には優しい」齋藤宇一郎の姿勢がうかがえます。処世訓を守った姿勢が地域の多くの人に慕われる要因となっていたのでしょう。

■ 処世訓(しょせいくん)

・功は人に譲り責任は己が負う ・分を守るべし

・良心に恥じざる行為をなすべし

■ 七訓

一、落ち着くこと

二、心得あるべきこと

三、準備あるべきこと

四、おごらぬこと

五、わがまませぬこと

六、温故知新のこと

七、経験を貴ぶこと

農村指導

詳細を見る

齋藤宇一郎は、1866年の由利郡平沢村(現在のにかほ市)に生まれました。東京山林学校、東京帝国大学農科大学にて学びました。卒業後は、明治学院で植物学の教授となったのち、農商務省に勤務し、日本各地の農業の現状を見て回りました。

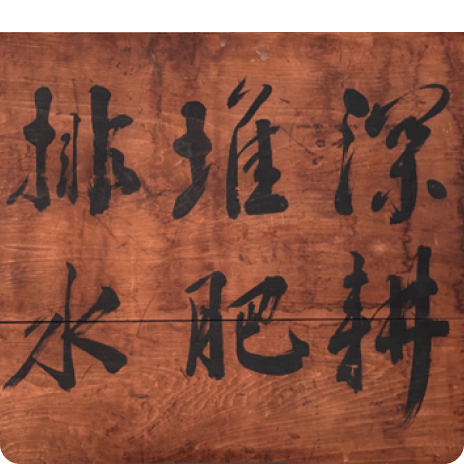

1899年、父の茂介が亡くなったことをきっかけに平沢に帰省し、秋田県内各所で近代農業を推進させました。試作農場にて乾田馬耕を行い収穫量を倍増できることを証明してみせました。「収穫が減った場合は補償する」との約束をするなど普及に努めました。さらに堆肥舎を設置して、堆肥改良にも尽力。田地の区画整備も行い、米の増収と品質の向上に貢献しました。

齋藤宇一郎が農業に着手し始めた明治期の田んぼは、湿田と呼ばれ腰まで浸かるほどで、がんばっても、米の収穫量は反収3俵程度にとどまっていました。この課題を解決するため、宇一郎は試作場を自ら作り、乾田馬耕法を導入してみせました。排水をよくして湿田を乾田に変えた後、馬による耕作を導入した乾田馬耕により農家の肉体的労働力は軽減しただけではなく、収穫量は反収3俵から6俵に倍増しました。

米の増収に欠かせない堆肥を適切に管理するため、秋田県では「堆肥管理規則」を明治37年に定めました。先駆けて、明治33年12月、宇一郎が会長を務めていた平沢町の農会は、農業を改良するための10項目を決め、その中に「堆肥の改良」を含めました。具体的には、堆肥を作るための施設(堆肥舎)の建設や、堆肥を作るための方法を教えることに力を入れました。一部の農家は反対しましたが、堆肥舎の建設は順調に進みました。宇一郎は実際に堆肥舎を訪れて堆肥に手を入れて温度を確かめるなど、熱心に指導を行いました。

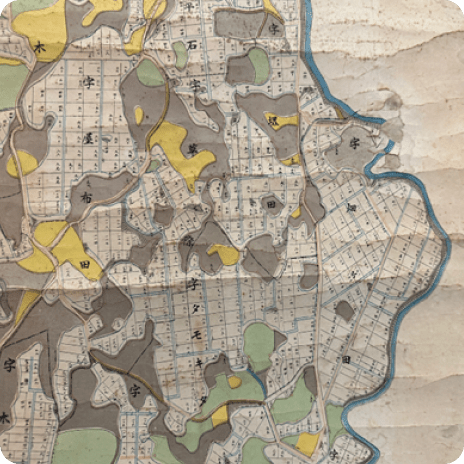

乾田馬耕が広がっていくにつれて、古くから使われていた狭い田んぼでは効率が悪いということがわかると、耕地を広げるための整備が必要となりました。しかし、日露戦争が始まったり、利害関係が一致せずに意見がまとまらなかった際に、宇一郎が中心となり農地整理組合が発足しました。対象となった小出地域の農地整理は16年間で完成となりましたが、宇一郎は暇をみて片道8キロの道を通い続けました。

小出地域での耕地整理は、宇一郎の指導力によるところが大きく、地域には感謝を示す多くの記念碑が設立されています。

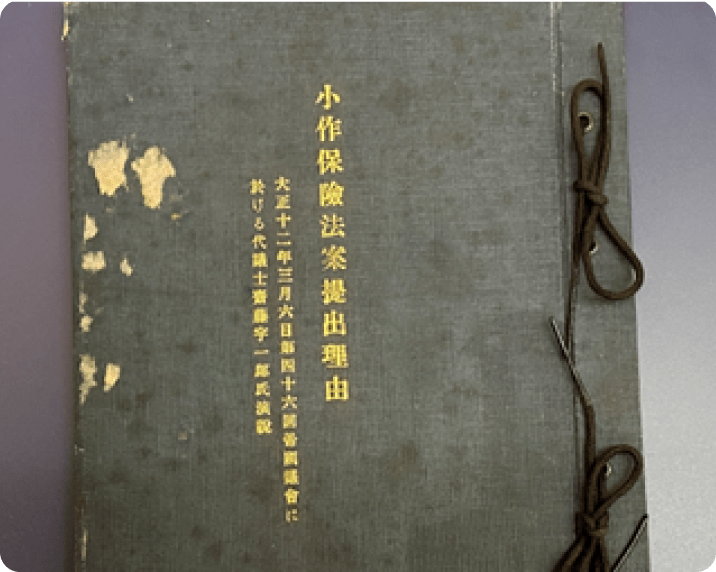

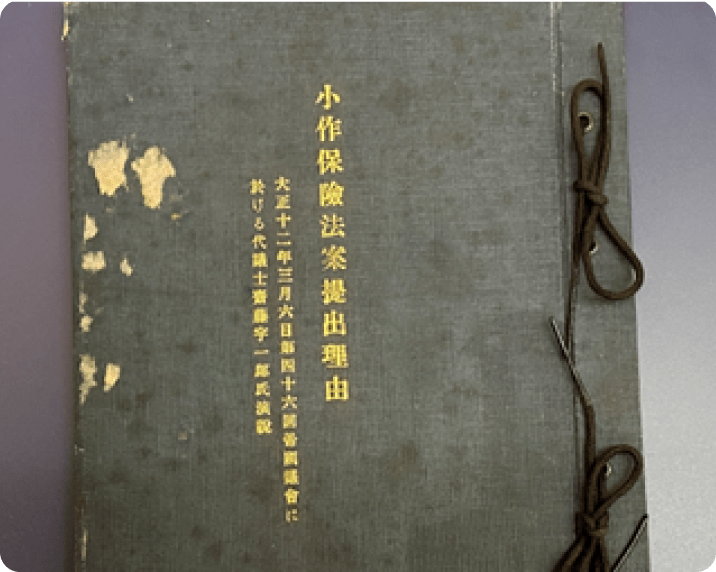

宇一郎の農業に対する指導は、次第に成果をあげていきました。明治35年には多くの支持を集めて、36歳で国会議員に当選しました。以後、23年間にわたり農業の発展や地方の発展に力を尽くしました。特に米価の安定や農業保険、普通選挙などの実現に向けて活躍し、宇一郎が提案した「小作保険法」は、後に農業災害補償法として農家を支える制度へと発展しました。また、鉄道や漁港の建設にも尽力し、地域開発を積極的に進めました。

宇一郎が広めた近代農法をもとに、県内各地で農地整備が行われました。

後に、「あきたこまち」や「サキホコレ」などのブランド米を生産し、秋田県は日本有数の米の産地として発展してきました。

また、秋田県にとってお米は、農業の礎として経済を支えるだけではなく、日本酒や醤油、味噌などの食文化、稲穂をかたどった提灯を夜空に上げる「竿燈祭り」や、米びつとして作られた「曲げわっぱ」などの多様な文化を生み出してきました。

仁賀保神社で齋藤宇一郎之命として祀られています。神社に祀られるほど周囲から尊敬されており、宇一郎の死を「太陽が落ちた」と町民は表現したとされます。告別式には3000人余りが参列したことからも慕われていた様子を物語っています。

また、宇一郎先生を讃えた歌がお祭りの際に歌われています。以下が歌の歌詞となります。

大黑富治 作詞

小松耕輔 作曲

一、仰ぐ鳥海 いや高く 裾ひくところ 日本海 潮を圧して 魚おどる 仁賀保城跡 タブの木青く 日光和める ふるさとの 人を愛せる 齋藤先生

二、農の後れし 北国に 乾田馬耕の 理法説き 完全堆肥 地に化して ゆたかな稔り 沃土に充つる この大いなる 先覚を 吾等受つぎ

新に生きん

三、聖書の道を 身に体し 己が栄誉を 省りみず 高い理想を 科学して ひらききづける 不滅の事績 今日の栄えの 基礎となる ああ農聖の 齋藤先生