しかしその後、海が後退していき、陸地が次第に広がっていった。そのため人びとの生活の跡をとどめる遺跡類も、当町内にいくつかみられる。集落址を伴った金谷郷北前野遺跡や上貝塚はこの例である。このような縄文中期の遺跡になると単に当町内のみではなく、隣接する東金市山口の島ノ越遺跡などが注目される。縄文後期の遺跡になると集落址を伴う沓掛貝塚、萱野平台遺跡、養安寺遺跡などが知られている。

写真 縄文時代の遺跡

(財)山武郡南部地区文化財センター提供

弥生時代は米作り農業がはじまった時代として、縄文時代と区分するが、実際には縄文時代でも晩期終末には西日本で米作りをやっていたというのが一般的見解でもある。

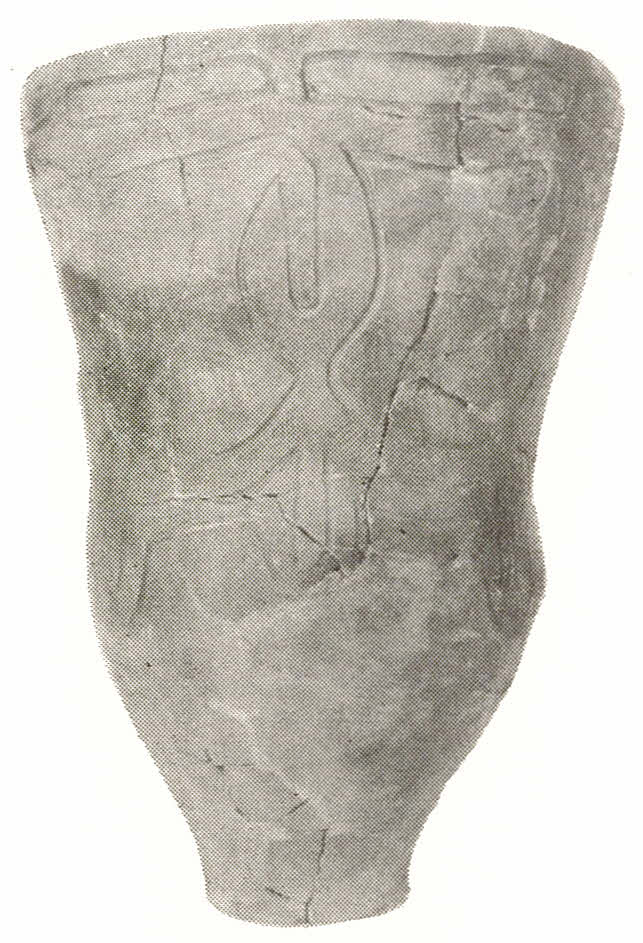

当町では、明確な弥生時代の遺跡とされるものは現在のところ発見されていない。ただ昭和四十七年(一九七二)大網駅複線電化工事の折に水田中より丸木舟が出土した(現・県立安房博物館所蔵)。この丸木舟は弥生時代のものではないかと推定はされたが、明確にそれを根拠づけるものはない。

古墳時代の様相をとどめるものは金谷古墳群、養安寺古墳群など、台地部に見られる小規模な古墳の点在である。このことは、当町域には山辺・武射一帯に号令を発することのできるほどの大豪族は存在しなかったということの傍証となろう。また当町小西台に古墳時代以降のものと推定される集落跡の存在が確認されているが、詳細は不明である。

大化改新後の律令政治のおしすすめられるなかで、現在の千葉県は、安房・上総・下総の三国に分けられた。それぞれに国府がおかれ、国司が任命された。しかし安房国は時おり、上総国に合併したり、独立したりした。当町域は、上総国十一郡の中のひとつ山辺郡に属していた。

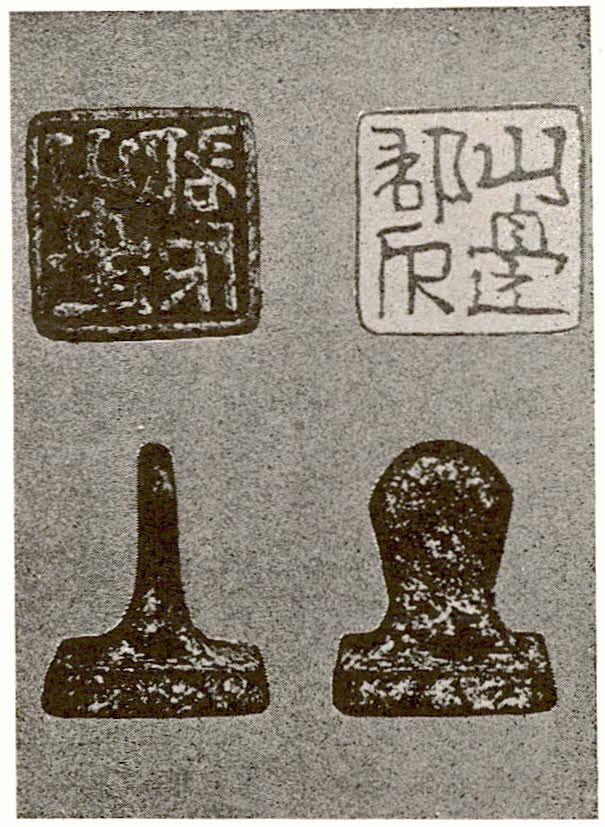

昭和四十三年(一九六八)印旛郡八街町滝台で、「山辺郡印」の鋳出銅印が出土した。こうした事例は現在のところ日本全国で四つしかないという稀少なものとされていると同時に、山辺郡の存在を実証した貴重な史料でもある。

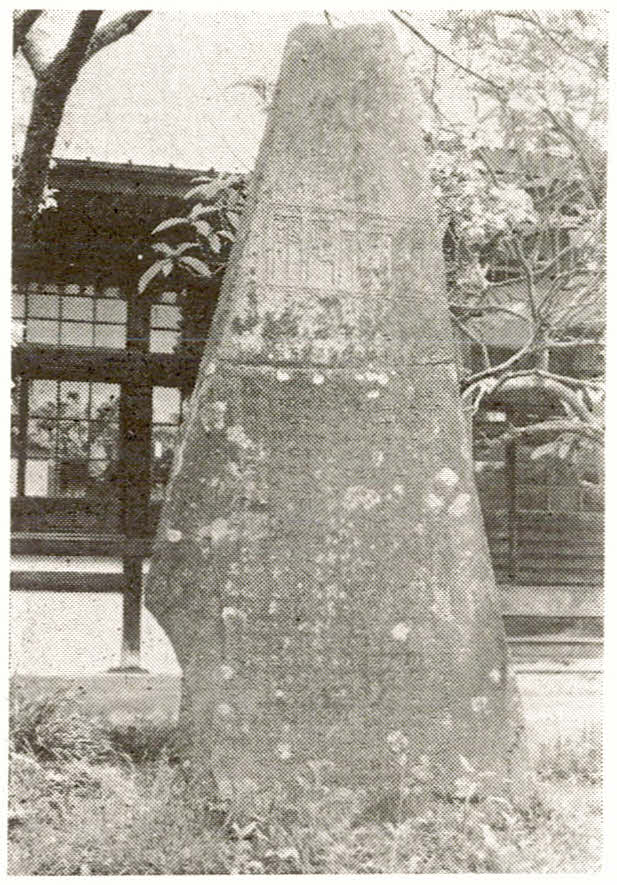

| 写真 山辺郡印(『日本の官印』) 昭和42年、印旛郡八街町滝台で発見された。 印面方4.7cm、高さ5.7cm、4文字を力強く鋳出した銅印である。 郡印は国印と異り、公的な印制がなく、準公的なものであったとみられるが、 この印は現存する郡印中の白眉である。奈良時代。(文化庁保管) |

また『万葉集』巻二十のなかに山辺郡上丁物部乎刀良(かみつよぼろもののべのおとら)の詠める歌があり、それは防人(さきもり)として遠く北九州の辺地に派遣された物部乎刀良が、山辺郡に住む自分の母をしのんでいる様子がよくあらわれている。

『和名抄』(正式には『和名類聚抄』)という平安時代の分類体百科事典の地名、山辺郡の条には禾生郷、岡山郷、山口郷、高文郷、草野郷、武射郷など七郷の存在が記されている。そのうち高文郷と草野郷の二郷はかつての当町域に比定され、それは金谷郷の小字名である「高海」が「高文」の転訛した遺称の地ではなかろうかと考えられ、現在の千葉市土気町付近までを包含する一帯を高文郷の郷域と推定し、一方大字萱野を草野郷の遺称地と考える説がある。

一方中世に入ってからは『和名抄』にはみられなかった新しい地名が郡郷庄保として出現する。郡名としては、山辺北郡、山辺南郡があり山辺南郡のさらに南側に土気郡があった。山辺北郡の郷名には田馬(現・東金市田間か)、湯井郷(現・東金市油井一帯か)、堺郷(現・東金市丹尾付近か)、鹿見塚(現在どこにあたるか不明)などがあげられる。なお、土気郡内の郷名としては堀代郷、堀内郷が知られ、堀代郷は当町の大字駒込、経田の付近がその郷内に入っていたことが知られている。

中世後半期には、戦国争乱の世の中に乗じ、房総には他国から流入し勢力を築きあげた武将が目立つ。たとえば安房国の里見氏、上総国武田氏、そして土気、東金を中心に勢力を拡大した酒井氏がある。細部については別項に記されているので、それを参照されたい。また当地をはじめとした東上総一帯に酒井氏の「七里法華」といわれる日蓮宗信仰の宗教改革はよく知られている。

徳川家康が関東に入国し幕府政治を推進する中で、当地方は家康に信頼されていた能吏三浦監物が周辺部を併せて一万石の領地の支配に当った。慶長年間、大久保治右衛門による東上総の大網、本納、長南、茂原、一ノ宮の五カ村に五カ村組市場が開設され、当大網では三八の市(六斎市)がはじまり、物資の交易でにぎわうようになった。

また、当大網地区は、この頃東金御殿を中心に設置された鷹狩りの場所、いわゆる「御鷹場」の一部に入れられ、さらに鷹の飼の供給地(御捉飼場(おとらえかいば))でもあった。徳川家康は鷹狩りがすきで、鷹狩りは武士のあそびとしてだけではなく、「民情視察」の意味でも大切な行事であると家臣に伝えたといわれている。しかし鷹狩りの場所に指定された農民は多くの負担と制約に苦しんだ。鷹の飼にする小鳥が逃げるといって、大きな音をたてたり、大声ではなしをするのも禁じられたというエピソードが残っていて、犬公方で知られる将軍綱吉の「生類憐みの令」(貞享二<一六八五>―宝永六<一七〇九>)によって鷹狩りも完全に廃止になったとき、土地の人びとは大いに喜んだといわれている。

「元禄郷帳」をみると、この時代に私たちが地名として現在も用いているものがかなり出てくる。たとえば、砂田、萱野、神房、小中村枝郷(宮崎、門谷、平沢)、永田、駒込、赤荻、経田、池田、南玉、大竹、金谷、金谷長谷、金谷小沼、金谷真行、金谷名、餅木、大網、仏島、荻福田、小西、養安寺、山口、横川、富田、貝塚、清名幸谷、南飯塚、北飯塚、柿餅、上谷新田、木崎、柳橋、北吉田、桂山、長国、九十根、下ケ傍示、細草、四天木、今泉、清水があった。

また近世徳川幕府の支配下にあって当町域はいわゆる典型的な「相給地(あいきゅうち)」で、一村落を何人もの支配者がバラバラに支配していたところもあった。

さらに九十九里浜平野に包まれる当地域は江戸時代には、「米作り」に如何にして水を確保するか、人びとが苦心したところでもある。土気から養安寺方面にかけて台地の縁辺部の岩をくり抜き水路をつくった跡や、溜池が現在も点在している。宮谷の本国寺には、「雨乞祖師」(池上本門寺の日蓮像を模した座像)などが遺っていることなどからみても、近世初頭以前から当地の人びとは農業用水の確保に随分と苦心したようである。こうしたことは記念碑となって、現在のこっているものもある。

また海岸部の白里地区は九十九里浜のイワシ漁業がさかんであり、四天木、今泉だけで二十二の地引網があったといわれている。この盛況は明治前半期まで続いた。

江戸時代の災害として現在に伝えられているのは、元禄十六年十一月二十三日丑の刻(午前三時ごろ)に発生した大地震とそれに伴う津波により多くの人命が失われたことであろう。当町北今泉の等覚寺墓地の碑文をみると「妙法海辺流水六三人精霊」とあり、これに正徳五年十一月二十三日の日付があり、元禄大津波で死去した人びと十三回忌の供養として、北今泉村の講中の人びとが建立したものである。

また当地における江戸時代の文化的発展をみると山崎闇斎学派の朱子学者稲葉黙斎が、天明元年(一七八一)五十歳で当地清名幸谷の鵜沢喜内、幸七郎兄弟をたより来住し、農民たちの間に朱子学をとき「上総道学」と称された教えをひろめた。

宗教面では当地域は日蓮宗の活動が盛んで、小西の正法寺に小西檀林、宮谷の本国寺に宮谷檀林、細草の遠霑寺(おんでんじ)に細草檀林があり、また、慶長年間には不受不施の僧日経が星谷に方墳寺を建立し、多くの僧が往来して仏教の教義の研究に専念した。

約三百年近く続いた徳川幕府も時代の推移に対応することができず、慶応四年(一八六八)ついに崩壊し、明治維新となり天皇を中心としたあたらしい世の中(近代)の幕があいた。

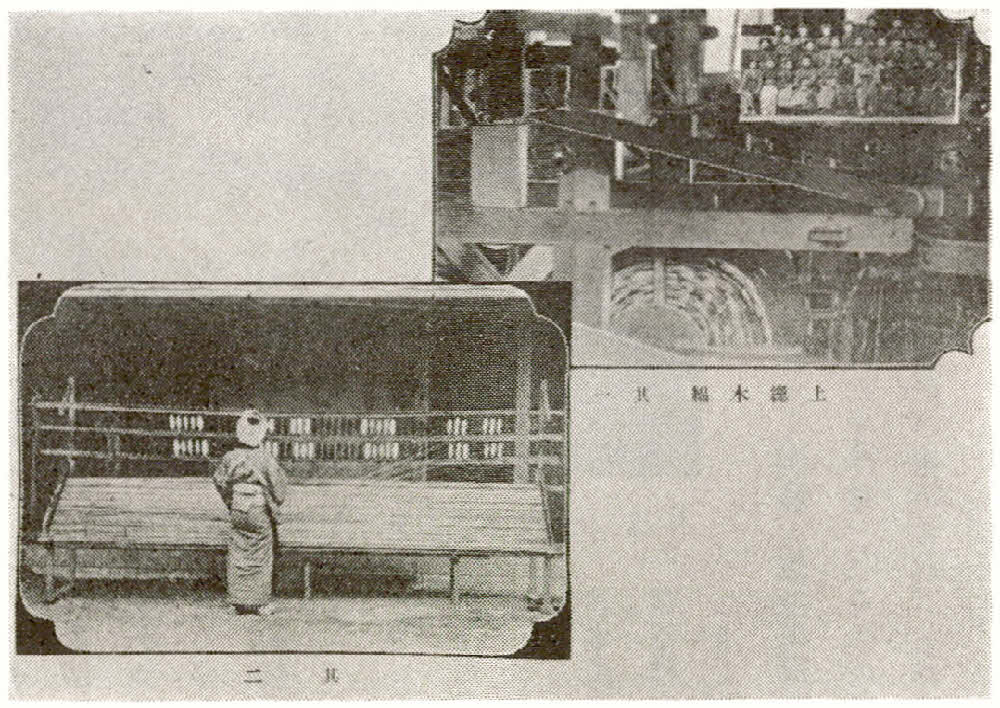

江戸時代以来の村や集落も統合したり合併したりしながら次第に変化していった。一方江戸時代以来の藩をとりやめ県を設置するようになり、当町域の宮谷本国寺には上総・安房・常陸の一部を含む旧幕府直轄領、旗本領を管轄する宮谷県庁が設置された。その一方では、江戸時代以来の大名で、明治維新にあたって朝廷に協力したものはいきなり藩をとりやめさせずに、しばらく従来のままに存続させた。当町に大網藩(藩主米津政敏)がおかれ、蓮照寺を藩庁にあて、明治二~三年まで存続した。

また宮谷県は廃止され木更津県へ、そして明治六年六月千葉県になり、当町域の所管もさまざまに変化した。明治十一年七月郡区町村編制法が施行され、それまでは山辺郡の諸行政の中心的存在であった当町から郡役所は東金へ移って山辺武射郡役所と称するようになり、行政の中心は東金へ移ったが、交通の面などでは依然として当町の方が便利であったため、町の活気はおとろえず、郡立工芸学校、私立実業補習学校、郡立山武農学校などが設置される一方、千葉県鉄道開発史にその難工事のエピソードを伝える土気のトンネルが開さくされ、明治二十九年房総鉄道が千葉~大網間に開通した。また大網と白里の間には乗合馬車が往復していた。

産業面でみると地域の中心産業は農業と水産業である。これは前時代から昭和戦後まで続いたが、現在は水産業が伸び悩んでいるものの、他の産業は、いずれも町民の努力によって、発展の傾向を示している。農業関係の主要生産物は米・麦・マユ・鶏卵・薪炭などで、増穂や白里では上総木綿の生産が盛んであった。

また当町は「米作り」のためにさまざまな天災をのりこえなければならなかった。九十九里浜平野は用排水の便が悪く、これをいかに改善するかは地域農民の大問題であった。昭和八―九年の大旱害はこうした事態にひとつの転機をもたらし「両総用水」完成の端緒となった。

水産業の面では当地で改良あぐり網が用いられるようになり、イワシ、アジ漁が盛んで、煮干し、丸干しなどの加工業者が七十軒ほどもあったといわれている。

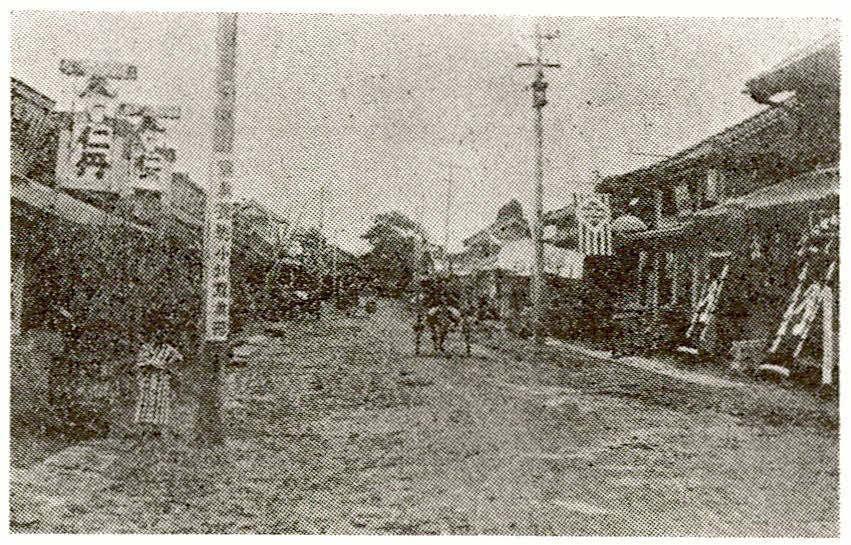

商業面では大網は銀行や商店が多くあり、近隣町村の商圏の中心でもあった。

昭和に入り昭和恐慌、戦争と、のどかだった当町にもきびしい時代の荒波が襲いかかった。特に太平洋戦争末期、日本の敗色が濃くなる中で、沖合の米空母より発進した艦載機の群れが九十九里一帯を攻撃した。地上でうごくものは目ざとくこれを見つけ、機関砲の雨をふらせていくアメリカの艦載機を見て、人びとはろくに田や畑のしごともできないことをなげいた。

またアメリカ軍が九十九里浜か鹿島灘をねらって上陸してくるというので、海辺の小学校や民家は敵前上陸に備えての陣地づくりの兵士や作業員であふれた。しかし人びとは満足な武装もしていない兵士をみて不安の念をつのらせた。

一方千葉にあった航空機工場(日立)は、空襲の激化に伴い当町の谷あいにカマボコ型の小工場や横穴工場を作り、そこで航空機の生産に励んだ。

昭和二十年八月十五日、いつ本土決戦の火ぶたが切られるかと不安な日々をすごしていた人びとは、終戦の報道にホッと胸をなでおろした。

しかし、戦後の一時期、戦争の後遺症ともいうべき食糧難のため、農村であった当町は供出問題で悩まされた。その一方では農地改革やさまざまな戦後の改革のなかで、人びとはどう生きていくかという問題への対応に迫まられた。

当町もそうしたなかでいろいろな変化がみられた。

昭和三十三年、念願の両総用水が完成し利根川べりの佐原市で揚水された水が、耕地整理された当町の水田を潤した。

昭和四十七年外房線の電化、複線化がすすみ、当町も東京への通勤圏に入った。地価の上昇で東京、神奈川に限界がみえ出した昨今、こうした事態をふまえ、あたらしい町づくりが積極的に求められるようになり、町の諸施策が活発にくりひろげられている。