町の北西部、金谷郷の台地上には、近年の発掘調査によって縄文時代早期の人々の残した遺物が出土している。そこでは、未だこの時代の遺構、つまり、住居跡などは発見されていないのだが、一般的にこの頃は過去の調査においてもせいぜい土壙(どこう)程度で、住居跡がみつかるのはまれなことなのである。金谷郷台のみならず、小西台でも、また、萱野、砂田(いさごだ)の台等、台地上では多かれ少なかれこの期の土器片の散布を認めることができる。現在ではあまり人の住まない台地上が、当時は活動の場となっていたことはなぜであろうか。これはおそらく彼らの生活形態と深くかかわっていると思われる。縄文時代も早期中頃までは多分に前代の過渡的様相を示している。獲物を求めて山野を転々とする、狩猟中心の生活を想像してみて下さい。もちろん、狩りの対象となった動物はというと、イノシシやシカといったものがポピュラーと考えるかもしれない。しかし、この時代の通称落し穴と呼ばれる土壙(図7)の多くは、これらの大形獣をとらえるには無理がある。むしろ、ウサギやタヌキといった小形の獣が妥当ではなかったかという指摘がある。つまり、狩りの対象として大小様々の獲物を捕えていたのではないかと推測されるのである。また一方、海に近いところでは活発な漁撈活動がみられたこともわかっている。

図7 落し穴実測図(大網山田台No.4遺跡)

このような生活のあり方も、その内容に徐々にではあるが変化の兆(きざ)しが認められる。早期末にはまとまった集落の跡が県内に於いても既に数遺跡が確認されており、遺跡の数も増加して、前代の生活様式よりは一段と進歩したと考えてよいだろう。それはより定住的な生活を彼らが選ぶようになったことからも知られよう。

縄文時代前期の初めには千葉市土気駅より南の何か所かで集落の跡がみつかっており、遺物も多く出土している。

興味深いのは当町との境界付近に位置する辰ケ台という貝塚である。この貝塚は、昭和の森公園内にあって、すぐ下に小中池を望む見晴しのよい台地端部(写真4)に位置している。昭和四十年と五十八~六十年の四回にわたって発掘調査が行われた。出土した遺物は、ハマグリ、カキ、ハイガイ、アサリ、ダンベイキサゴ、バイ、ツメタガイ等の貝類の他に、シカ、イノシシ等の獣骨、及び、魚骨も出土している。伴出する土器が関山(せきやま)式土器といって、縄文前期の土器であることから、九十九里沿岸地域では珍しい前期の貝塚であることが判明している。出土した貝が鹹水(かんすい)産、つまり、海でとれる貝であることに注意すべきである。というのは、この辰ケ台の地は、現在の海岸線から直線距離にして約十二キロメートルも離れているが、道も交通手段も貧弱な当時、その採捕、運搬はどうしていたのであろうか。今まで多くの人はその答えとして、かつては海が小中の山裾まできていたのだと説明してきた。なるほど、遠くの海までわざわざ貝をとりにでかけるということは、今日では観光目的以外には考えられないのかもしれない。しかし、単純に考えるほどに海が奥深くまで入っていなかったことは事実なのである。とすれば、それは貝の採捕に出かけたことを意味しているのであろう。また、貝の種類にカキ、ハイガイ等がみられることはこれらの貝の生息に適した条件、つまり、浅い内湾の海が広がっていたことが推測されるのである。おそらく、台地の崖線とまではいかなくとも、養安寺や大竹、さらには、宮崎や神房(かんぼう)の近くまで溺(おぼ)れ谷状に海が入っていたのではないだろうか。この縄文前期初め頃を境として、この後、海は次第に後退を始めてゆく。そして、今日見るような九十九里の海岸平野が形成されるのである。当町は東西に細長い町であるが、その多くは実にこの縄文時代前期以降の海の後退によってできた土地といってよい。その形成の過程、及び時期を知ることは単に縄文時代についてのみならず、当町の歴史全体に関わる重要な問題であると思われる。それゆえ、以後はこの点についても詳しく述べてゆくことにしよう。

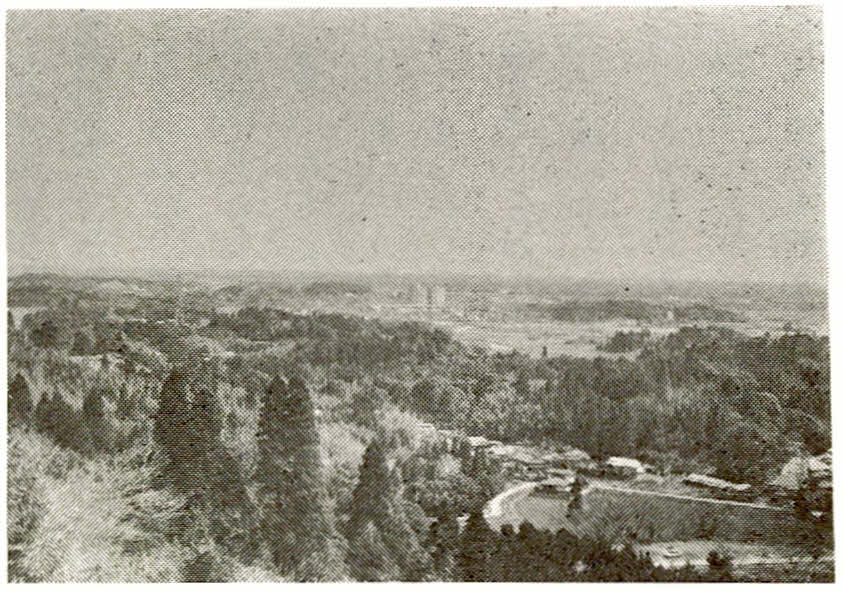

写真4 辰ケ台遺跡より見た大網白里町

東金市山口に、字島ノ越というところがある(写真5)。ここは当町との境界付近に当るが、昭和三十三年、両総用水の工事に伴って土器等の遺物が出土した。その報告によれば、水田面より五メートルの地下、泥炭(でいたん)層と砂質粘土層との境界だということである。そして、「層の厚さ四十~五十センチメートル長さ四~五メートルの貝層、すなわち、混土貝層」を発見したとある。出土した土器は、縄文時代中期~後期の土器に認定され、貝層の貝は、「ダンベイキサゴ」や「ハマグリ」であると述べている。また、鹿の骨や「焦土(しょうど)」も認められたそうである。この島ノ越遺跡の意味するものは非常に大きいのだが残念な点も認められる。それは、貝層と出土遺物との関係が不明瞭なこと(これは貝の形成された時期がわからないということになる)、及び、地表からの層位的観察の記載がないということである。私自身よく経験したことではあるが、現地表下何メートルより出土したなどという場合、その数値よりいくらか差し引いて考えたほうが正しかったことがある。この島ノ越の場合も、せいぜい地表下二~三メートルではなかったかと思うのだが、これはもちろんそうだったなどとはいえない。しかし、遺物が「泥炭層」との境界から出土していることは、当時の環境を物語っていると考えてみてよいだろう。それに、発見された貝塚の貝の種類をみる限り、外洋に面する砂浜産のもので、それは後に述べるような上貝塚の場合とよく似た状況を示している。ところで、後にこの遺跡から前期の土器が出土したとの報告がある。出土状態の詳しい説明がないので、この土器と層位との関係、あるいは、貝層との関係などが明らかでないのは全く残念である。

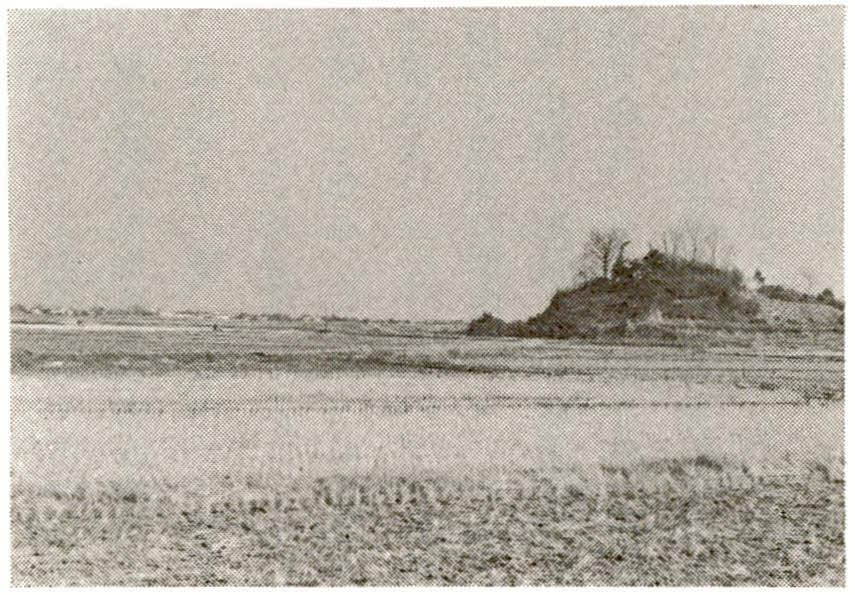

写真5 東金市山口島ノ越遺跡 遠景

(本町養安寺地区より撮影)

このように、島ノ越遺跡は九十九里の生成の過程を知るのには格好の例といえるのではないだろうか。後に調査のメスが入ることになれば当町のみならず、九十九里全体に及ぼす効果が大きいといえるであろう。この遺跡のように、縄文時代前期の土器が低地から発見されることは決してめずらしいことではない。この九十九里沿岸においても、長生村で一例、茂原市で三例あり、更に沖積(ちゅうせき)低地に面する低台地のような例も考えてみると、その数倍もの例をあげることができる。このうちのひとつ、東金市道庭(どうにわ)遺跡の場合をみてみよう。道庭遺跡は、東金市家之子~道庭にかけての独立したひとつの台地上に営まれた遺跡で、現在、県立農業大学校の敷地となっている。調査は、この学校建設に先立って行われたが、台地上でも一段低い北東の地区(標高約三十メートル)に前期の遺物が多く出土した。周囲の水田面は標高約七メートルであり、もちろん、海進最盛時には崖下を波が洗っていたことだろう。この遺跡の場合、早期~晩期まで、縄文時代全期にわたって遺物が出土するが、最も多いのは黒浜(くろはま)式土器といって、前期中頃の土器である。そして、最も少いのはその直前、つまり、早期末~前期初頭の遺物である。それから、後期中頃のようにまったく遺物のみられない時期も存在する。このことは、海進、海退、及び、この地域での遺跡のあり方と比較すると興味ある事実ということができよう。なぜなら、海進の頂期と考えられている縄文前期黒浜期に直接海に面するような地に立地していること、また、縄文時代後期中頃といえば、九十九里沿岸の各地に貝塚を伴う大きな集落が形成された時期に当るが、ちょうどその頃に限って活動の痕跡がみられないわけである。この道庭例は遺構が見当らず(あるいは後の時代、住居を作る際に破壊されてしまったともとれる)、また、この期の貝塚も確認できないのだが、遺物の出土状況や時期的変遷を追えた点が収穫といえよう。九十九里沿岸では、発掘調査された縄文前期の遺跡といえば、この道庭の他には八日市場市宿井下貝塚や飯高貝塚をあげうるのみだが、後者は多古の低地を望む内陸部に位置している。それゆえ、遺跡そのものの性格や、海進海退問題についての具体的な様相を知るには不十分である。しかし、最近における県内他地域の調査例、及び、類例にはこれらの問題に答えるべきものがみられるので、まず、そのあたりからみてゆくことにしよう。

千葉市都町に宝導寺(ほうどうじ)貝塚という縄文時代の貝塚がある。この貝塚は台地直下標高七メートルの沖積地に立地しているのだが、その形成時期が前期初めから中期にかけてのものであることに大きな意味を有している。更に、貝層の基底部砂層が標高四~四・六メートルに過ぎないこと、加えて、この砂層直上から関山式や黒浜式といった前期初めの土器が出土している事実は注目すべきことといえよう。この宝導寺貝塚の周辺は報告者によれば、「縄文時代前期には海岸線であったことが確定」と述べている。この場合、その海岸線はこの貝塚のすぐ前面ではなくて、多少距離をおいたところと考えたほうがよいと思われる。なぜなら、最下位層近くには泥炭層が存在していて、これは海が退いたあと、沼状、あるいは、湿原状を呈していた証拠ではないだろうか。つまり、海退後もちょっと間をおいて貝塚が形成されたと思われるのである。

関東地方では一般に海進最盛期が縄文前期黒浜期であると考えられてきた。また、その最高海水準もひところは海抜約十メートルといわれたりしたのだが、最近ではせいぜい四~五メートル程ではないかと考えられている。しかし、この考え方にはその根拠や方法からしてある程度の誤差があることも否めない。確実であると思われる事実をひとつひとつ積みあげてゆくことが大切である。そのためには、低地の、しかも海岸平野中の遺跡の調査例が更に増加すること、及び、海退後に埋積された海成沖積層(かいせいちゅうせきそう)を追跡することが解決の基本的条件となろう。そして、各分野からの総合的な研究がなされるべきなのである。前記宝導寺貝塚例を始めとして、市川市久保上遺跡・干潟町内発句遺跡例等の示すものは、海進の最盛期が黒浜期以前、おそらく、縄文早期末~前期初めの頃であることを暗示している。最近のC14(放射性炭素)による年代測定もそれを裏付けているといってよいであろう。先の道庭遺跡における疑問点も、海退後の産物であると考えればそれ程矛盾はないわけである。また、最高海水準の具体的な数値については、干潟町椿海(つばきのうみ)で+(プラス)三・五メートル、長南町岩川(いわかわ)で+(プラス)十二メートルというような資料のばらつきがこの間の事情をよく反映しているのではないだろうか(この数値は貝化石の水準なので、実際はこれに約一メートルを加えた数値になると思われる)。というのは、地盤の上昇、下降によって地域差が生じるからである。千葉県の場合、一般的に下総地方は下降傾向に、上総南部・安房地方は上昇傾向にある。九十九里の場合、その程度は基盤の第三紀層と密接に関係しており、この層が隠れる東金付近を境として、崖線下の標高が北側では低く、南にゆくほど高いのはそのひとつの証明といえるのではないだろうか。最も北の椿海付近では約五~六メートル、南の茂原付近では約十~十二メートルであり、仮に両者の沈降、降起の速さが同じとすると、相殺(そうさい)されるので、七・五メートル前後が平均の値ということになる。これは九十九里平野の中央部、東金・成東付近の崖線下の標高と一致する。

推定からえられた結論というものは、やはりそれを超えることはできないのだが、九十九里平野においては以上の経緯より、縄文海進の最盛期は土器型式でいう黒浜期の少し前、早期終末~花積下層(はなづみかそう)・関山期のあたりにあると思われる。そして、その海進の最高水準は、七~八メートル前後ではなかったであろうか。

溺(おぼ)れ谷(だに)を出現させた海進も、前期末~中期の頃には急激に海退に向かったようである。長生村、八日市場市、海上町にみられる砂丘はこの頃に形成されたものではないだろうか。当町ではこの期の砂丘はみられないのだが、これは、平野の中程に位置することと、汀線が短期間に沖へ移動してしまったために、砂のとりかかりの場所がえられなかったためと考えられる。小西城址の台地や、砂田の台地上には比較的縄文時代前期の遺物の散布が認められ、該期の遺跡の存在が予想されるが、金谷郷の台地上でも最近の調査によって若干の土器片が出土している。前期の集落は、たとえば、松戸市幸田(こうで)貝塚のように大きな例もみられるが、大体は一時期数軒からせいぜい十数戸と考えられる場合が現在のところ多いのである。そして、集落の立地は比較的奥まった台地上から沖積平野を望む低台地上まで広く確認されている。当時の海岸線は今の新堀~経田、あるいはさらに進んで富田あたりにあったと思われるので、彼らが漁撈を行う場合は台地から何キロメートルもの道のりを下っていったことだろう。

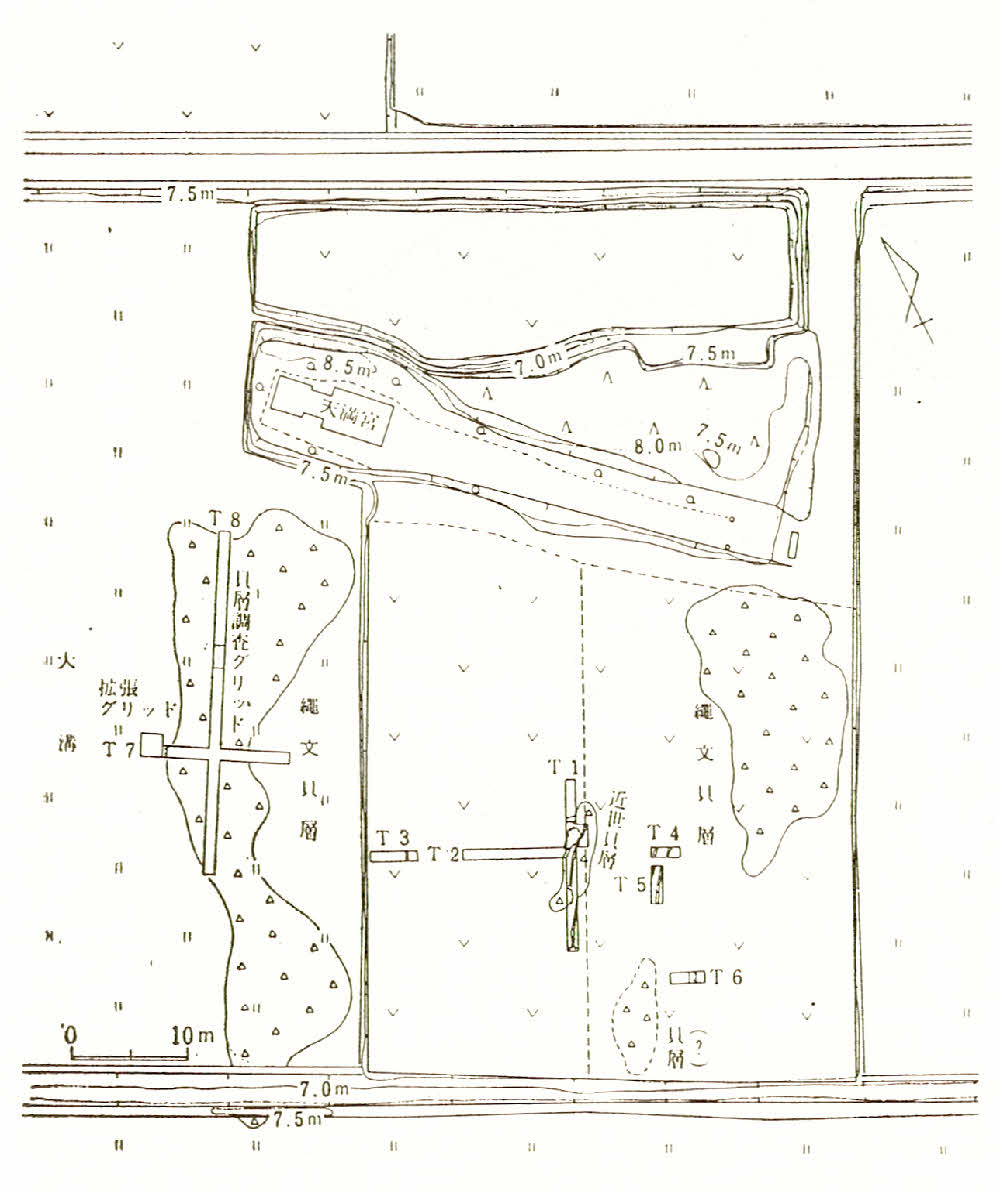

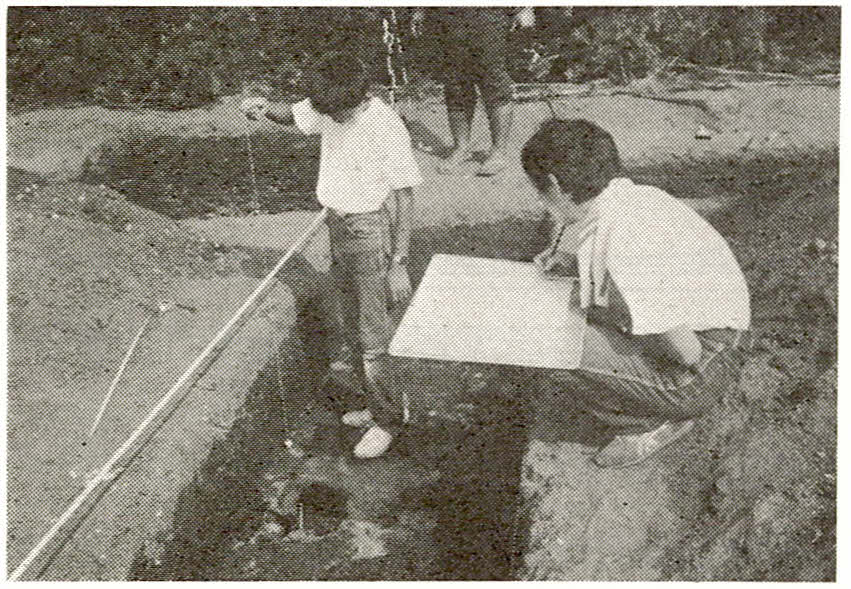

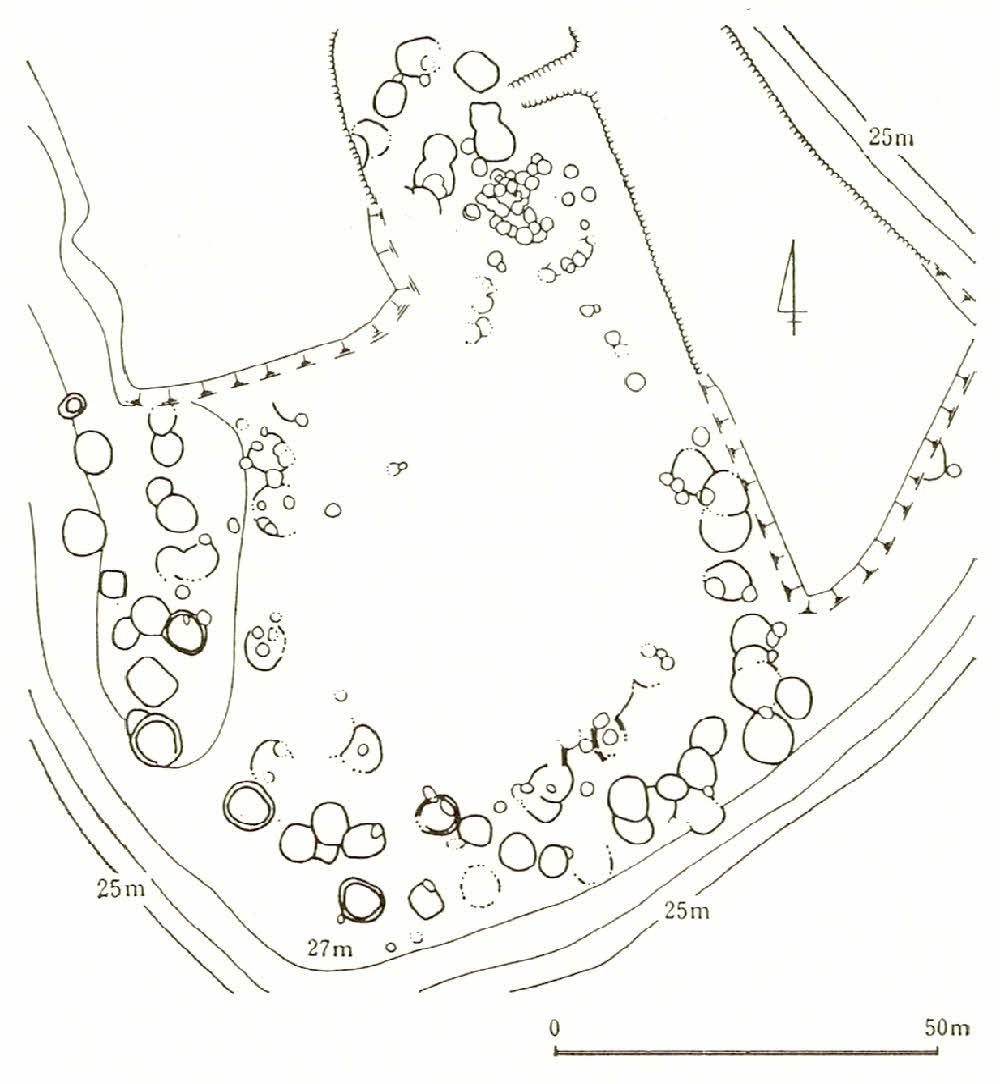

縄文時代中期前半には、海岸線は清名幸谷~富田のラインにあったと思われる。一部は清名幸谷北側で途切れ、入江状をなしていたであろう。これは養安寺遺跡(貝塚)より出土した貝類(中期前半の土器を伴う)が、未だマガキやハイガイ等内湾性のものがまじっていることからも納得できるのではなかろうか。同中期後半にはさらに進んで、上貝塚~南飯塚を結ぶ線のあたりに海岸線が後退したと想定される。これについては確証があって、上貝塚の調査結果から判断できるのである。上貝塚(正しくは上貝塚貝塚と呼ぶべきなのだが)とは、上貝塚地区、天満宮の南側に位置する縄文時代の貝塚(図8)のことであるが、昭和五十九年に町史編さんに伴い発掘調査が行われた(写真6)。その詳しい事実報告は、『上貝塚発掘調査報告書』(昭和六〇年刊行 大網白里町史編さん委員会)に記すとおりだが、ここでは主要な点について報告することにしよう。貝層は海抜約六メートルの高さに形成されており、その規模は略環状を呈し、直径約六〇メートルというところである。しかし、この規模にはことわりが必要であろう。台地上に形成された貝塚、とりわけ、下総台地では貝塚は環状(かんじょう)あるいは馬蹄(ばてい)形を呈することが多く、径約何メートルというように報告されている。ところが、この点は地形に制約された結果(もちろん、一時につくられたものでもない)によるところ大であって、たまたまそのようになったと考えたほうがよいとおもわれる。たとえば、香取郡の一部や八日市場市の貝塚で認められる斜面貝層はやはり台地上面の狭隘(きょうあい)さから生じたものではないだろうか。この上貝塚の場合はというと、現状の地形はもちろん改変されているが、かつては南に開口する馬締形状を呈していたとおもわれ、貝塚はちょうどこの東西両端に形成されたものであるとしてよいであろう。

沖積低地の貝塚はそれだけでも珍しいのだが、この上貝塚例は単にそれを下総台地の例と比較してその類似性にふれることは適当ではない。この場合は、やはりその地形条件ゆえの結果と考えるべきではなかろうか。この点は九十九里平野の他の貝塚を考えてみても妥当だと思われる。

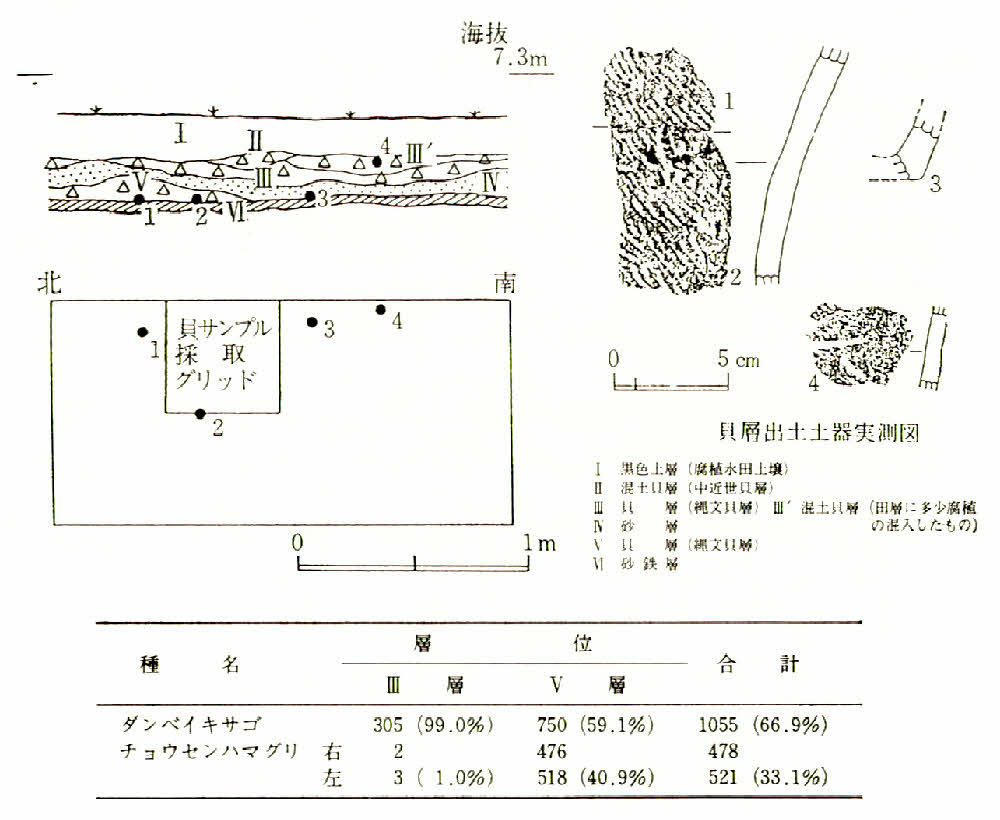

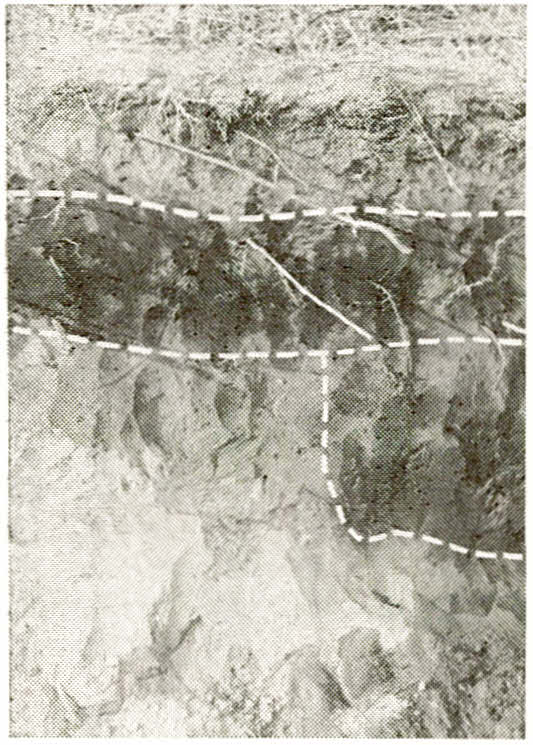

貝層は一部分のみ最下層まで調査を行ったが、約十センチメートル程の厚さの貝層が二枚ほど確認された。しかし、この貝層の上面は耕地整理の際にかなり削平されたということなので、実際は更に何層かの貝層があった可能性はあるであろう。貝の種類はナガラミ(ダンベイキサゴ)とゼンナン(チョウセンハマグリ)の二種類で占められ、その出土比率は層によって大きな違いが認められる(図9)。ナガラミ、及び、ゼンナンは現在の九十九里浜においてもポピュラーな貝であり、当時の人々が意識的に選択した結果だとしても、これら二種類の貝が生息できる環境、つまり、現在とそれ程変わらない自然条件下にあったと予想されるわけである。

図9 上貝塚貝層と出土貝類の組成

それは、直接外洋に面した遠浅の海岸線ということになる。貝層の中から出土した土器は総て破片だが(といってもそれは僅か二×一メートルの調査範囲なのである)、内二点は接合している。土器の形は深鉢(ふかばち)形土器といって、その名の示すとおりの形である。その型式名は加曽利E式土器と呼ばれているもので、縄文時代中期後半の土器である。土器は貝層以外からも多く出土していて、それを見る限り、その形式や時期等には幅が認められる。しかし、この貝層からは中期以降の遺物は出土していない。その他、種々の状況からして、この貝層は縄文時代中期に形成されたものとしてよいであろう。

貝層が何層にも分かれ、なおかつ、間に腐植を含まない砂層をはさんでいることは、その投棄に休止期間があったことはもちろん、その間に植物が繁茂できない条件の地であったことを示しているのであろう。おそらくそれは海岸線に近い中洲(なかす)のような場所、つまり、海岸砂丘の内側の微高地(びこうち)ではなかったかと思われる。そうすると、海岸線は現上貝塚の集落をのせる旧浜堤(ひんてい)跡の前面にあったということになる。

四~五千年前には、上貝塚―柿餅―飯塚付近のラインに海岸線があって、そこに波が寄せていたということになる。この遺跡では、貝層を残した人々の住居の跡は発見されなかったが、これはもちろん調査位置や狭い調査範囲ゆえの結果ではなかったか。しかし、台地上の遺跡と比較すると遺構そのものの密度ははるかに低いと予想される。というのは、その貝塚の大きさと比較して、土器の量は少なく、生活に直接かかわる遺物も以前にひととおり(打製石斧(だせいせきふ)、石匙(いしさじ)、石皿(いしざら)、凹石(くぼみいし)、石棒(せきぼう)、石鏃(せきぞく))採集されてはいるが、先の発掘調査においてもそうだったように、本来少なかったものと思われるのである。

かつて、九十九里平野の遺跡の調査を多く手がけた清水潤三氏は、これら平野部の遺跡の性格について、「おそらくは漁撈に従事する目的で季節的に往来する場所であったかと想定される」と述べ、定住生活の行われたことを否定している。清水氏は、上貝塚の貝層は自然貝層であると結論づけており、その結果から上記のような説明をしたと思われる。しかし、単に漁撈のみの目的であるとすれば、多量の貝殻はどう理解すればよいのだろうか。それをたとえば干貝等に加工し運んだという考えもあるかもしれないが、遠くはなれた台地上でも多量の貝が運ばれているのであるから、これはやはりそこで一定期間居住したと考えたほうがよいだろう。

それはあたかも北方漁撈民族が行っている季節的な移動と似てはいるが、この地域ではその移動する距離はそれ程長くはない。おそらく彼らの本来の居住地は台地・丘陵上にあって、何年、あるいは、何十年かはわからないが、移動がくりかえされたと考えるのはどうだろうか。

そうすると、貝層のあり方など多少は納得がいくと思うのだが。最後に、この上貝塚の地に貝塚が営まれた理由を探ってみよう。

古図、及び、住民の話からえられた昔の上貝塚周辺の地形はというと、周囲を湿田でかこまれた島状の地ということになる。その西側は沼になっていて、これは未だに年配者の記憶にはっきりとしている。この沼はもちろん南北に亘る浜堤間低地(ひんていかんていち)の一部が残ったものであろう。そして、調査の折に気づいたのだが、貝塚西側の水田をかなり広範囲にボーリング棒によって検索したところ、幅約三十メートル程の水路状の溝が蛇行しながら貝塚西方の水田下を廻っていることが判明している。

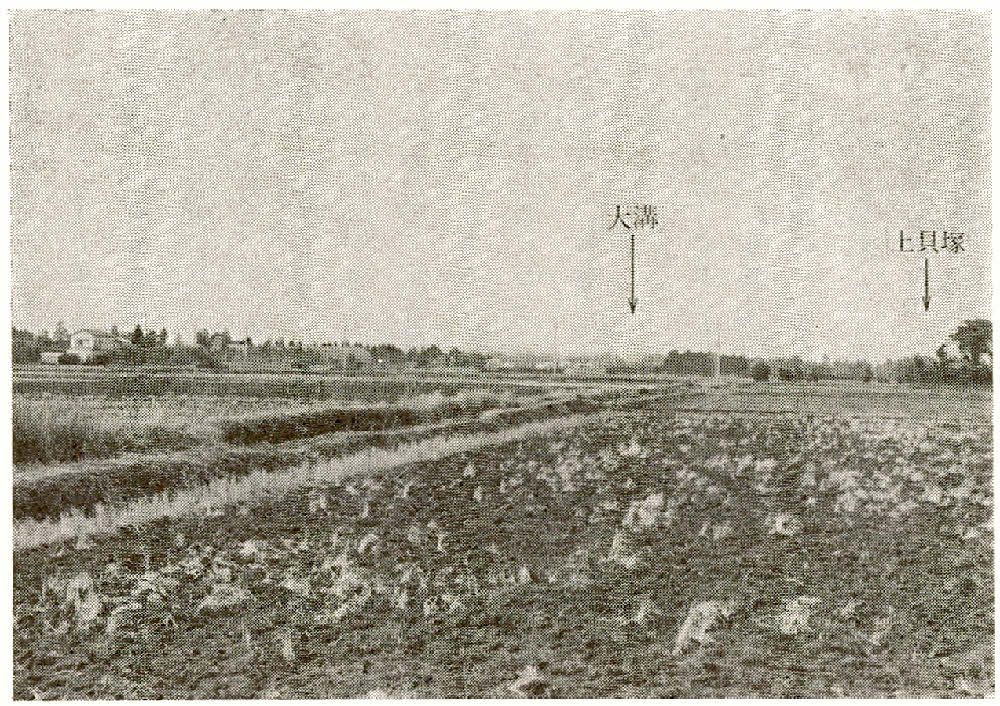

この溝は貝塚の西端に隣接しており、いわば、水路と島が結ばれていることになる(写真7)。九十九里平野では既に丸木舟が三十隻以上発見されており、縄文時代における活発な舟の利用を物語っているのだが、この上貝塚の場合も、上記の理由から舟運にとって好ましい条件下にあったと推測されるのである。この平野には、もちろんこの上貝塚の他に貝塚はいくつもあるが、やはり似たような自然条件を有している。そこに往来や運搬の便という理由を考えたいのだがどうであろうか。

写真7 上貝塚西側の水田(南側より)

以上、上貝塚の調査から得られた事実をもとにして様々な問題点にふれてきた。少ない調査面積という制約は限られた情報を提示するに止まるであろう。周囲には貝塚を伴わない縄文中期の遺跡が何か所かあり、それらをも含めて、より継続的な調査のメスが入れられるべきである。そのためにも保護、活用を図ることが問われているといえよう。

ところで、金谷郷北前野遺跡では近年の発掘調査によって、縄文時代中期阿玉台期の住居跡がみつかっている。詳細は未報告でふれえないが、実測図のみを示しておこう。地中に掘りこまれた住居のようすをみてみよう(図10)。

図10 縄文時代の住居跡(大網山田台No.5遺跡)

縄文時代後期の集落は、調査において確認できたわけではないが、沓掛(くつかけ)貝塚、萱野平台(かやのひらだい)遺跡、養安寺(ようあんじ)遺跡でこの期の遺物が多く散布しており、これなどは他の遺跡の調査例からしても当時の集落跡とみてさしつかえないであろう。

このうち、沓掛貝塚ではそのごく一部分に過ぎないが、昭和六十年に発掘調査が行われ、住居跡や土擴がみつかっており、また、多量の土器片が出土している。この遺跡の場合、下総台地特有の浅い摺鉢状の地形とよく似ていて、僅かに北側が谷に続いている。遺物はこのドーナツ状をなす周縁部の高まりに多く散布しており、おそらくそれはそのまま居住地域として選ばれていたのであろう。縄文時代の集落の様相も最近では次第に明らかになっている。図11にそのひとつの例を示しておこう。私達はともすると、このような大きな遺跡が一時期に形成されたかのように思いがちであるが、実際は長い年月をかけて小さな移動をくりかえしながら図でみるような姿になったのである。

図11 船橋市高根木戸貝塚遺構配置図(船橋市教育委貝会『高根木戸』)

沓掛貝塚の場合、両側は後期前半の堀之内(ほりのうち)期の遺物が多いのに比し、東側は後半の加曽利(かそり)B期~安行(あんぎょう)期の遺物が圧倒的である。これはそれぞれの時期的占地と対応するものと考えられる。養安寺遺跡もやはり土器型式でいう加曽利E期~安行期まで続く遺跡で、そのあり方は沓掛貝塚の場合とよく似ている。そこでは、北東斜面に小貝塚が認められ、動物ではシカ、貝類はチョウセンハマグリ、ダンベイキサゴ、アサリ、ツメタガイ、バイ、イボウミニナ、ハイガイ、マガキが出土している。

一方、萱野平台遺跡は後期堀之内期~加曽利B期の遺物が豊富だが、その前後の遺物はそれ程みられない。参考までに、二、三の文献に萱場貝塚といって僅かの貝を出土する貝塚があったとされている。しかし、その位置や内容については一定しておらず、現在ではその所在さえ明確ではない。しかし、種々の状況を勘案すると、どうもこの萱野平台遺跡こそが「萱場貝塚」と認めてよいようである(大字は萱野である)。もちろん、現在の状況はその斜面部に貝殻(チョウセンハマグリ、ダンベイキサゴ、バイ、ツメタガイ)の散布を見かける程度であるが。おそらくこのようなブロック状の貝塚は多かれ少なかれ当地の後期の遺跡には存在するのではないだろうか。興味深いのは、これらの遺跡ではその周囲の台地群では後期の遺物はそれほどみられず、いわばひとつの台地に継続して集落が営まれたのではないかという点である。中期においても、むろんそのような傾向はみられるのだが、多少条件のよい台地上なら、僅かではあってもこの期の土器片を拾うことができる。また、実際に茂原市神田山遺跡では中期の住居跡が何戸かみつかっており、それと近い砂田の台地上でも最近の発掘調査によって中期末の遺物が出土している。いずれも奥深い山中で、早期の遺物が若干みられる他はこれといった遺物も出土しないところである。つまり、後期の主な集落跡はその初現が中期に多く求められる反面、後期へと続かない集落もあったわけで、これは種々の条件のそろった地へ定住するといったように解釈しておくべきであろう。それはまた、食料の獲得のために広範囲にわたる活動を展開したことを示しているはずである。この点は後に述べることと大いに関係があるし、最後にもふれるつもりである。

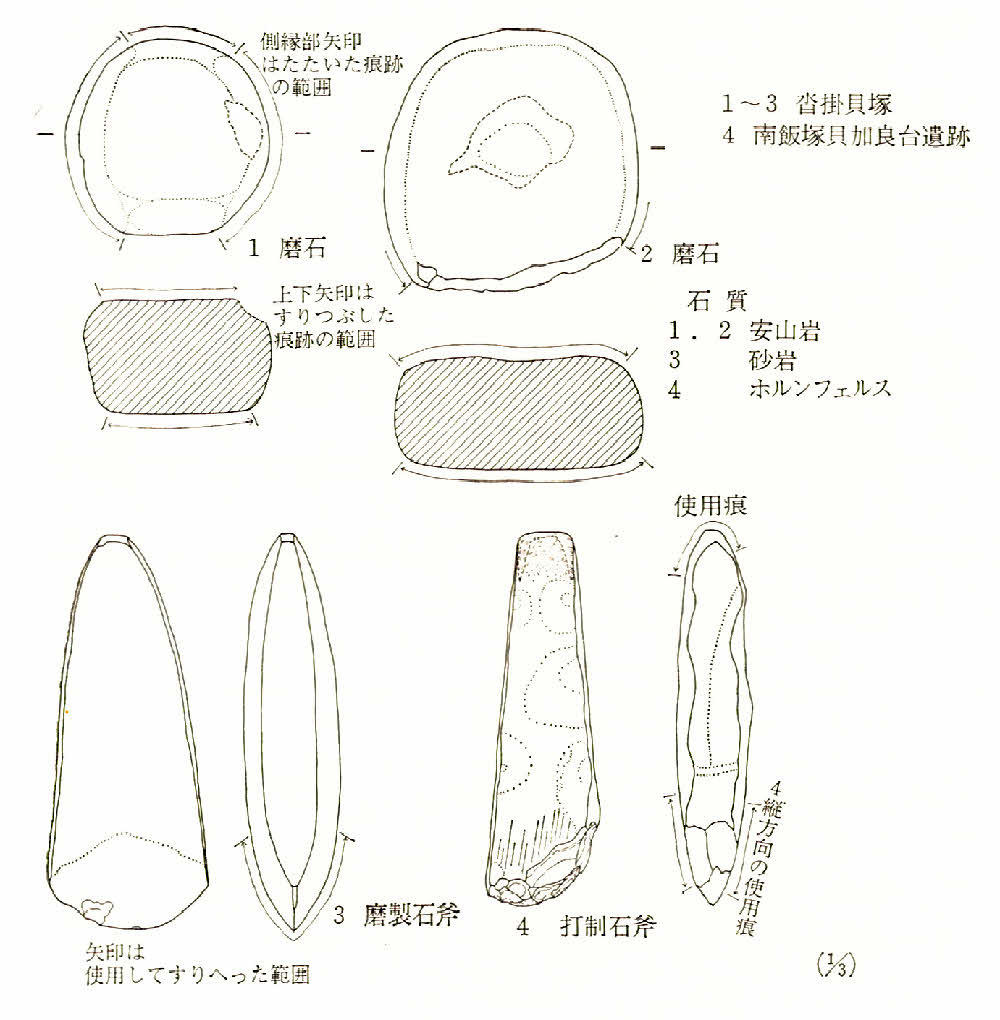

後期における低地の遺跡は、当町では上貝塚を除いては明確な例はない。既に知られている南飯塚(みなみいいづか)遺跡は以前簡単な調査が行われて、僅かの縄文土器が出土したのみと報告されている(写真8)。しかし、この遺跡ではかつて石鏃、打製、磨製の石斧も発見されていて、字貝加良台(かいがらだい)の地名が示すように貝塚としても予想されていたのである。実際、かつての所有者の話を総合すると、縄文時代の貝塚と認めてよいもので、上貝塚とそれ程違わない規模と内容を備えていたと考えられる。ただ残念なことに、時期がはっきりわからないのである。付近より出土した石斧一点を図示しておこう(図12)。

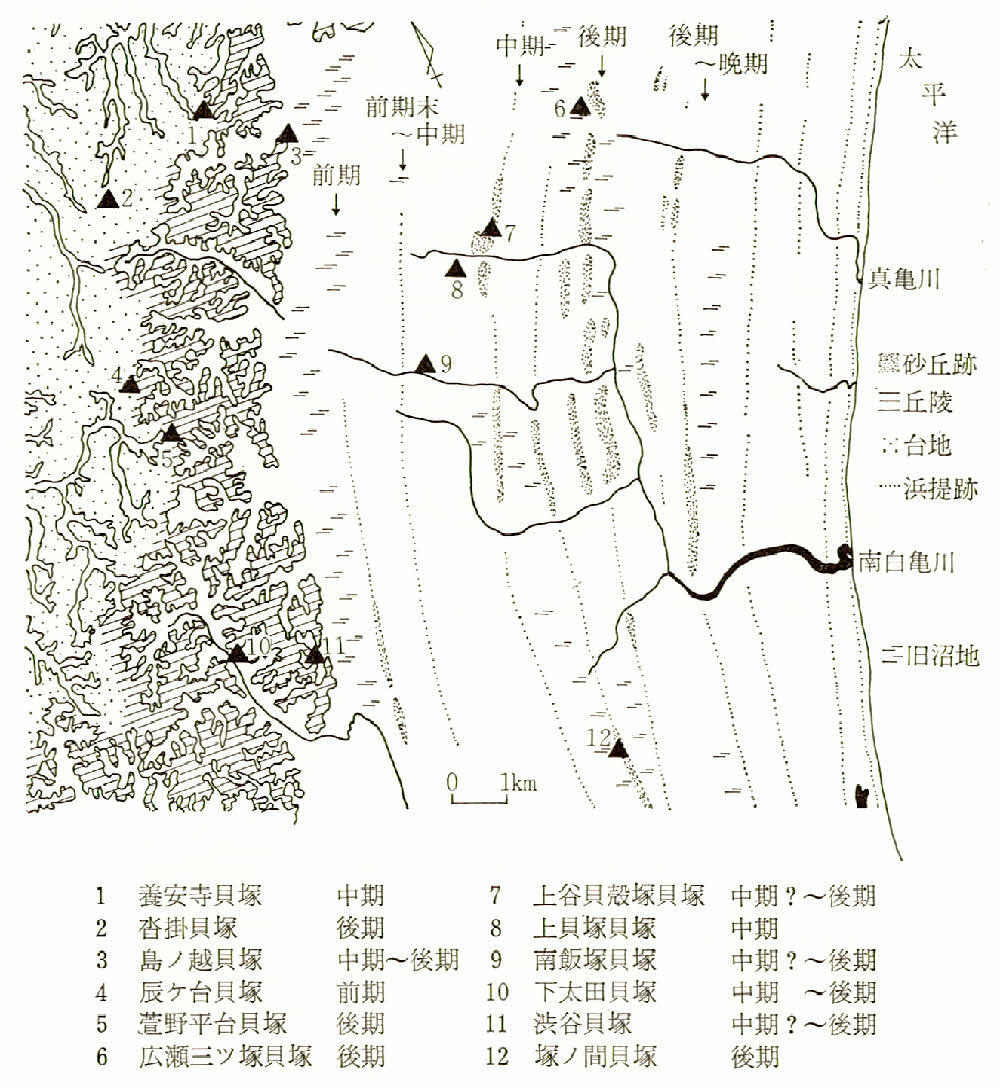

上貝塚では後期の遺物は貝層に伴っていない。しかし、大溝や周囲の畑中ではかなり後期の土器片が出土しており、中期から継続してこの地に人々の活動がみられたことを物語っている。また、大溝からはシカ、イノシシ、イヌ、ネコ、クロダイ等、獣骨や魚骨が出土している。これはその出土状況から縄文時代にすぐ結びつけて考えることはできないが、その当時(後期)捨てられたものが再堆積した可能性が強いと思われる、おそらく、後期には海岸線は上貝塚の東三キロメートルにまで後退していたと推定され、もはや漁撈の基地としての役目は終って、新たに狩猟や採集の基地として活用されていたのではないだろうか。その頃は周囲は既に森林が形成され、多くの獣たちが生息していたことであろう。この貝塚の北東、約五〇〇メートルの地(関台(せきだい)遺跡)にも縄文後期の土器片が出土する。おそらく、中期と同様、この付近一帯が活動範囲となっていたことを示しているのだろうか。後期における臨海部の遺跡の様相を示すと思われる例に、東金市広瀬三ツ塚(ひろせみつづか)貝塚がある。出土した土器は、加曽利B式から安行Ⅱ式に亘っていて、上貝塚の場合ともよく似ているが、その前面の浜堤線よりも更に三列ほど現海岸線に近づいている。これより以東では後期の遺跡を見出していないので、中期における上貝塚例と同様、当時における沿海の遺跡と考えたわけである。貝塚より出土した貝は、報告によると、「ハマグリ、サルボウ、アカガイ、及び、アカニシ、イボニシ、バイ、ツメタガイ等」があったと述べている。この貝塚は現在では既に崩されて、その位置さえ定かではないが、沼の中に浮かぶ島のような地であったとのことなので、これもやはり上貝塚とよく似た環境であったということができるだろう。ところで、この広瀬三ツ塚の付近が当時の海岸線であるとすると、当町ではちょうど九十根~長国、あるいは、下ケ傍示のラインが縄文後期頃の汀線ということになる。この付近で新たな貝塚がみつかる可能性は大いにあるであろう。参考までにふれておくと、ある文献には九十根に古墳時代以降、土師の貝塚があると記している。しかし、その場所も単に九十根とあるだけで、現在ではその正確な位置さえ知ることはできない。

さて、後期に入ると、この海岸平野においても遺跡数は急増し、その様相には現在の九十九里平野の約三分の二ほども陸化しており、海岸線と丘陵との間には何キロメートルにも及ぶ平野部が形成されていたので、そこに何んらかの働きかけがあったのは当然のことである。

この期は、東京湾沿岸や利根川流域で貝塚の数が爆発的に増加した時期であって、その規模も最大を迎えていた、いわば貝塚文化の華が開いたその頂点といってもよいのだが、貝塚を残した遺跡と海までの往来、その具体的な行動については全くといってよいほどにわかっていないのである。幸い、この九十九里平野では当町も含めて、平野の中央部で比較的まとまった遺跡の分布がみられるので、中期の例も若干含めこの点について説明しておくことにしよう。当町、及び、その周囲の後期を中心とした遺跡分布図を参照されたい(図13)。九十九里の場合、各時期別に海岸線の変遷が追えることから、内陸部に形成された貝塚は、当時の人々の運搬、あるいは、交易の結果だと判断してよいわけである。もちろん、いま把握されている遺跡数が全てだとはいえないので、真実を伝えていることにはならないが、一応の目安にはなるであろう。まず、当町の台地上の遺跡では、沓掛貝塚が知られているが、これはその規模が約六メートル四方と小規模であり、しかもその貝層は薄く明瞭な層を形成していないようである。しかし、貝の種類はハマグリを主とし、これに、アサリ、カキ、シオフキ、オオノガイ、ウミニナ、オキシジミ、それに、淡水産のヤマトシジミと種類に富んでいる。同じような傾向は北隣の東金市の台地上の遺跡群でも同様である。ところが、南隣の長生郡では下太田(しもおおだ)貝塚や渋谷(しぶや)貝塚等、内陸の丘陵下にあって、しかも厚い貝層を残している。つまり、東金、当町の両市町に前記のような傾向を認めうるのである。これに比して、平野部の場合は、南飯塚遺跡が中期か後期かはっきりしないが(上谷貝殻塚(うわやかいがらづか)もあるいは中期にその初現があるかもしれない)、東金市で三遺跡、白子町で一遺跡確認されている。その相互的な関係、及び、地理的条件を図上で観察すると、あることに気づくであろう。東金、当町の両地域は、九十九里平野の中でも海までの距離が最も長いところである。しかしまた、この両地域は台地・丘陵を貫いて海に至る大きな河川が存在しない。台地上に住んでいた人々にとって、浜堤、砂丘にさえぎられた沼沢地をわたることは容易なことではなかったとおもわれる。むしろ漁撈を主目的に、そこをキャンプ地として、一定期間逗留(とうりゅう)するというような行動パターンであったとすれば、台地上に貝塚がなくて、平野中にあるという理由の説明にはなりえよう。そのことは、土器の量だけをとりあげても、台地上の遺跡と比較すればはるかに少ないのだが、更に、生活に関連する遺物もまた少ないということと対応するのではないだろうか(上貝塚の場合、貝層からは若干の土器片以外に、人工遺物はもちろん、魚骨、獣骨等の自然遺物もまた出土していない)。一方、茂原市北部の下太田貝塚や渋谷貝塚は、海から遠くはなれた丘陵地帯に位置するにもかかわらず、多量の海水産貝類が散布、あるいは、出土している(下太田貝塚では、ハマグリ、ダンベイキサゴ、アカニシ、バイ、アカガイ、アサリ、カワニナ、ツメタガイ、シジミ、渋谷貝塚では、ハマグリ、ダンベイキサゴ)。しかし、渋谷貝塚から直線距離にして約六キロメートル海寄りの浜堤跡上には白子町塚ノ間貝塚があり、これは前記事実と矛盾すると思うのではなかろうか。前に貝塚と川との関係を問題にした。下太田・渋谷両貝塚は、一宮川の支流、長尾川に直接あるいは間接に面しており、この河川をわたって外洋に出ることができる。内陸にあっても交通の便さえよければ、活発な漁撈活動を行ったということができる。それは、中央部より若干北の栗山川流域の例を考えてみると納得するかと思われる。そこでは、海岸線は台地端部よりはるか八キロメートルも遠くにあったのだが、奥地より直線距離にして約十三キロメートルの「河の道」を海の幸を求めてゆききしていたのである。

図13 大網白里町と周辺の貝塚及び海岸線の変化

さて、川を往来するには舟がなくてはいけないが、都合がよいことに、この九十九里平野においては、多くの丸木舟が発見されている。ただ、その出土地が八日市場、多古、干潟等、一部の地域にかたよりがみられる。これは多分に、かつて行われた耕地整理における当地の研究者の存在に深く関わっていると思われる。また、木材を保存するような環境―旧沼地の泥炭層―が広く分布していた条件にもよるのであろう。というのは、この九十九里平野の場合、既に耕地整理はほとんど終了しているのだが、その当時の関係者によると、丸木舟のようなものが出土したとの話もよく耳にするのである。工事担当者との間に事前の確認があったならばと思うのだが、今では致方ないことである。大きな河川の流域や、近年までその一部が残っていたかつての広い沼地などはこれからも注意してゆく必要があろう。さて、前記八日市場~多古周辺では出土した丸木舟のほとんどが縄文時代の所産と推定されており、栗山川流域の何例かは明らかに縄文土器を伴って出土している。この当町周辺では、東金市家徳より出土例があり、また、小中川の改修工事や、複線電化工事に伴ってそれぞれ一隻ずつ出土している(もちろんこの後者の例は弥生時代のものと推定されているが)。おそらく、まだまだ多くの丸木舟が水田の下に埋まっていることであろう。舟をあやつって沼や河を渡り、海辺や河口において魚をとり、あるいは、小高い砂丘、沼地、湿原にすむ動物を追っている人々の姿を想像してみてほしい。それは現在の感覚からすれば余暇を楽しむレジャーそのものかもしれない。しかし、私達はそれぞれの職場という特定の環境の中で、一週間の大部分を過している。週末に釣りや山菜とりで感ずる「収穫」の喜びと、きびしい自然環境の中で自らの生計を支えている人々の立場の違いを考えて下さい。

このように、平野部の遺跡は台地や丘陵の遺跡と密接な関係にあったと推測され、それはそのまま人々の活動実態をある程度示していると思われる。すなわち、舟運が利用できる場合、彼らは片道十キロメートル内外の川筋をゆききしたのだが、一方、平野部においては僅かに五キロメートル(これは中期の場合に明瞭で、大網の台地上の遺跡と上貝塚の関係があてはまる)の道のりさえこばんでしまったと解されるのである。それゆえ、よくいわれる縄文人の活動領域というものも、それが一律何キロメートルというのではなくて、当時における交通手段や自然環境によって左右される性質のものであると強調しておきたい。

ところで、当町と茂原市の貝塚のあり方が今問題になった。台地・丘陵部と平野部の遺跡との関係は、それぞれ、大網の台地の遺跡はその低地の遺跡というように、近い位置関係にあるものが対応するということを前提にして述べた。しかし、何の説明もない場合、この点は常識的にみてそうであって、確証はないのだと受け止めるであろう。それゆえ、ここに若干の説明をしておくことにしよう。この大網と茂原地方では、その使用された土器の文様(もんよう)や形態には差がないのにたいして、その胎土(たいど)には違いが認められる。前者は下総台地で一般的にみられる縄文土器と同じだが、後者の場合、その表面は磨耗しやすく、また、胎土は砂質でその断面はザラザラしている。この土器の相違は、茂原地方の土器の原料としての粘土が、主にこの地方の丘陵を形造る第三紀層シルト岩の再堆積層に求められることに由来すると思われる。見なれた人ならこの両者の違いを見分けることは容易である。白子町の貝塚から出土する後期の土器は明らかに台地上の洪積層の粘土によると思われ、距離的に近い渋谷貝塚の土器とは違う。両者の関連性を求めなかったのはそのことによるのである。

最後に、後期における自然環境について記しておこう。先に上貝塚についてふれた折、この海岸平野にも後期には豊かな植生が広がっていたことを述べた。これにはまた別に証拠がある。それは、九十九里平野では表土下五十センチメートル~一メートル程下に腐植土層の堆積がみられることである(写真9)。層厚は場所によってもちろん異るが、大体、三十~四十センチメートルであり、砂層の中にそこだけ黒色を呈しているので、露頭(ろとう)で容易に観察することができる。その分布の広がりは、現海岸線より四列目以西の浜堤・砂丘下に広く認められ、当町でも南白亀川(なばきがわ)流域の山林の断面には明瞭な黒色帯をみてとれる場所がいくつもある。この腐植土層はもちろん植物の遺体が長い年月にわたって堆積した結果によるもので、その年代幅は介在する遺物より知ることができる。まず、平野南部の資料だが、丘陵に近い砂丘中黒土層の最下部から中期加曽利E式土器が出土している。これは周囲の何か所かでも確認している事なので、この腐植土層の形成が中期後半に開始されたことの根拠にはなると思われる。ところが、後期には明瞭な例を知らない。ただ、上貝塚の畑地中の調査区内からは、縄文後期の土器片のみを包含する腐植土層(それが一般的に存在する腐植土と同一かどうか確認できなかった)が低い場所において存在するので、それがたとえ再堆積であるにせよ、既にかなりの植生がおおっていたことは事実であろう。ところが、弥生土器はこの黒土層の最上部、あるいは、それより若干上の砂層中より出土することが多く(茂原市粟生野(あおの)では弥生時代後期の土器が腐植土層のほんの少し上に散布していた)、古墳時代以降になると総てがこの黒土層には伴っていない。つまり、縄文時代中期の後半に陸化とともに始まった腐植土の形成も、後期~晩期には着実にその厚みを増したが、弥生時代に入るとその形成は阻害されたということができる。その理由は、弥生時代以降の海進・海退現象と関連するかと思われるが、人為的な理由、つまり、人間による開発の手が加わっていった事実も見逃すことができないであろう。現在、砂丘・浜堤跡上の畑は多少腐植が形成されて褐色を帯びているが、乾くと白い砂畑と化してしまう。表土下に埋もれている縄文の腐植土層と比べてみるとき、それはなんと見劣りすることであろう。最近ではやや乾燥が続くと砂地の木は枯れてしまったりするが、当時は思ったよりも豊かな森林層が広がっていたはずである。

写真9 表土下の腐植土層

(北吉田地区)

このように、縄文時代後期という時代は、九十九里平野において人々の活発な活動がみられた時代だが、同晩期には彼らの活動の痕跡は全くといってよい程認められなくなってしまう。この点は台地上でも同様であって、僅かに沓掛貝塚や、萱野、砂田地区の台地上で希薄な遺物の散布をみるのみである。そのような状況は集落そのものの減少を意味するのであろうか。あるいは、立地が異るゆえ(台地斜面にこの期の遺物が散布していることが多い)なのであろうか。また、このような傾向が千葉県下に共通することから、生活環境の変化がその原因だと推測する意見もある。しかし、多くの人が納得するような説明は未だなされていないというのが現状である。この時代の終りには既に西日本では農耕社会に入っており、社会のあらゆる面で大きな変革が始まっている。しかし、関東では稲作を受け入れ、新しい秩序によった集落が誕生するのは、次の弥生時代中期中頃のことなのである。