ところで、社会とはいいかえれば人間集団そのものといえるのだが、現代では職場や家庭、あるいは町や村といった集団のまとまりの中で私達は生活をしている。この集団はそれぞれ私的な規則や約束事、あるいは各々の役割がきまっており、成長するに従い、より多くの集団に属していくといってもよいわけである。たとえば、農家の人にとっては、農業というひとつの職業、職場が中心となるが、これは近所の同業者(といってもいわば隣近所ということなのだが)、あるいは、出荷組合や農協、市場といった農業経営をとりまく社会の中に生活の総てがあるといってもよいだろう。しかし、また同時に、地区の中の一員として、町民として、県民として更に国民としての立場もあるわけである。日々の一日をふりかえってみた場合、朝から晩までの私達の行動は、否応なしに集団の中の一員としてあることに気づくのではないだろうか。人間が社会的動物といわれる一例でもある。ひるがえって、私達が博物館や遺跡の上で古代への想いをはせる時、当時の人々の生活に郷愁やロマンを感ずる人々は多いことだろう。そこには現代人が失った何かがある、とはよく耳にする言葉でもある。おそらく現代人の多くは、「恵み豊かな自然の中での自由な生活」を夢みたのではないだろうか。これから述べることは、現代と過去との単なる比較材料としてではない。私達は過去の歴史の上に立っているのだから、その正しい知識なしには現在の自分を考えることは不可能にさえ思われるからである。この項では従来あまり省みられなかった縄文時代の生活実相を紹介し、合わせて当時の社会に立ち入ってみることにしよう。

図12に示したような石器が沓掛貝塚から出土している。これらは、私が拾ったもの、及び地元のかたの所蔵品の一部だが、現地ではこのような石器の破片がちょっと歩いただけでも拾える状態なので、おそらく、多くの石器がまだ土中に埋まっていることだろう。まずNo.1及び、No.2の石器に注目してほしい。この楕円の平たい石は、磨石(すりいし)と呼ばれているものである。表面に凹凸のある安山岩(あんざんがん)製で、表裏面共にものをすりつぶしたと思われる状態なのに対し、側面はものをたたいたような痕跡が認められる。そして、両者ともにその大きさが十センチメートル以下であって、片手で持つことが可能である。このような石は一体何に使ったものだろうか。

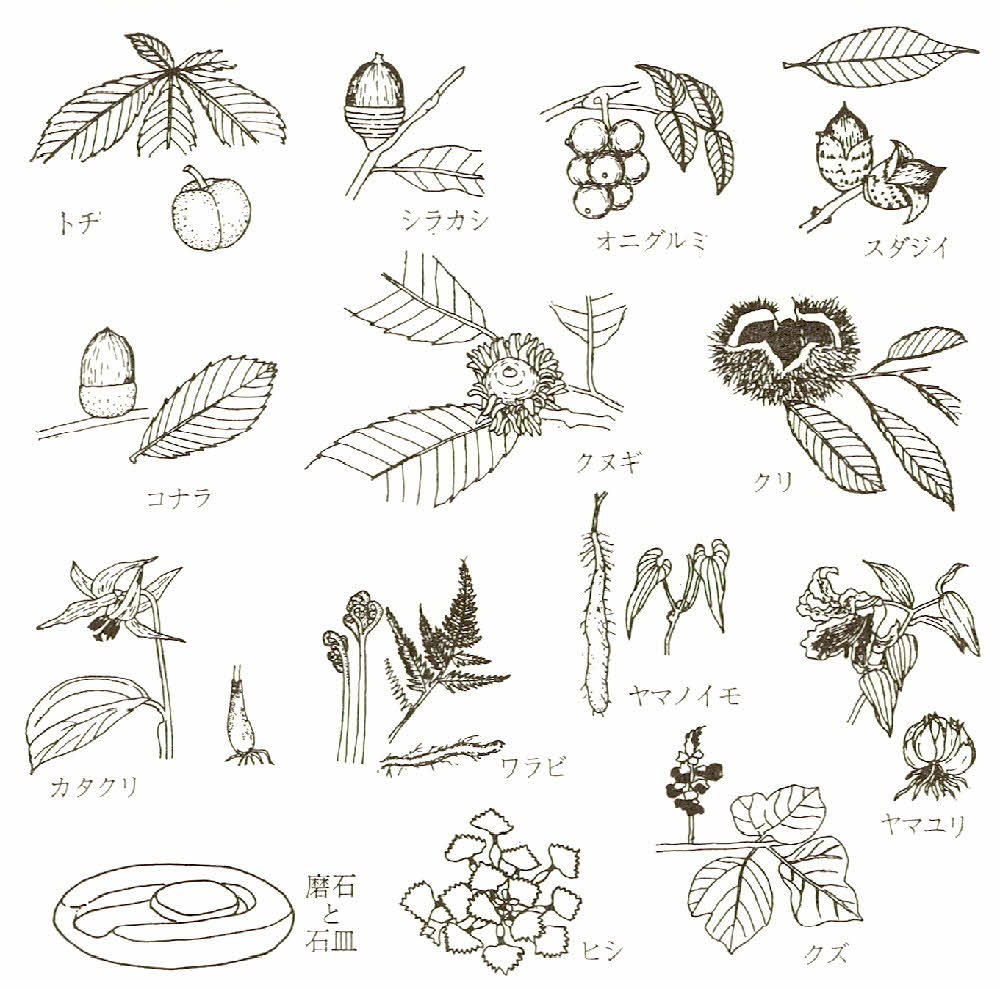

磨石は多くの遺跡で出土例があり、その点数も多く、いわば当時の生活必需品といってもよいものである。そして、石皿という平たい石の台とセットで用いられることがわかっている。この両者は、木の実等をたたいたりつぶしたりして粉にする、あるいは、ねり合わせて団子状にする道具と考えられているのである。インドなどではそのつどスパイスを図14のような道具でたたいて粉にし、水を加えねってカレーのルーを作っている。日本の縄文人の場合、前に述べた木の実を主として、ワラビやユリ、クズの根なども対象にしていたかと思われる。木の実とはこれを具体的にいうと、クルミ、クリ、トチ、ドングリ類(クヌギ、ナラ、カシ、シイ)で、クルミやトチを除けば、今日の房総半島でも一般的にみられるものばかりである。これらの木の実は、貯蔵穴といって、深さ一・五メートル程の袋状の穴に貯えられたと考えられている。必要に応じてとりだされ、食用に供されたことだろう。ただ、クリやクルミはともかくドングリ類やトチはアク抜きをしないと食べられない(シイの実は別だが)。それでも、水さらしや灰あわせを行えば、たくさんとれるものであるから、重要な食料源になる。クルミの実は御存知のように、非常にかたい殼をもっている。この実を割るには、敲(たた)き石といって、石の表面に小さな穴のあいたかたい石を用いている。別名、凹石、あるいは、蜂(はち)の巣(す)石といわれているゆえんでもある。

ヤマイモ、ワラビ、ユリ、クズ、カタクリ等も、彼らの食料として挙げられる。ヤマイモやユリはともかくとして、ワラビ、クズ、カタクリ等は、その根からデンプンをとっていたことが後の記録にも明らかである。デンプン粉のことを俗にクズ粉や片栗粉と言っているのは、その名残り(私達が普通買っているのはジャガイモのデン粉である)だが、白くサラサラしたクズ粉をみる機会は今日ではほとんどないといってよいだろう。アンカケに多く用いられるこのデン粉も、ドングリ類やトチの実のように団子やまんじゅうのようにして、木の葉につつみむしやきにしたり、炉端で焼いて食べていたのではないだろうか。現在では精製が進んで純度が高いが、当時は不純物を多く含んだ状態であるのでデン粉を多く含んだ食物というべきである。この他に、九十九里のひとつの地域的特質ともいえるが、八日市場市で出土した丸木舟より、ヒシの実がみつかっている。ヒシは池や沼に生えるヒシ科の一年生植物だが、その白い実は食用になる。かつては、九十九里平野の全域にわたって、浅い沼が帯状に広がっていたから、沼の中で丸木舟をあやつってヒシの実をとっている姿がみられたことだろう。縄文時代の遺跡から出土した食用植物は、何十種類にものぼる。当時の気候は、現在とそれほどかわらないので、季節や場所によって、山の幸を追い求めていたことは疑いない(図14)。

図14 縄文時代の採集対象植物

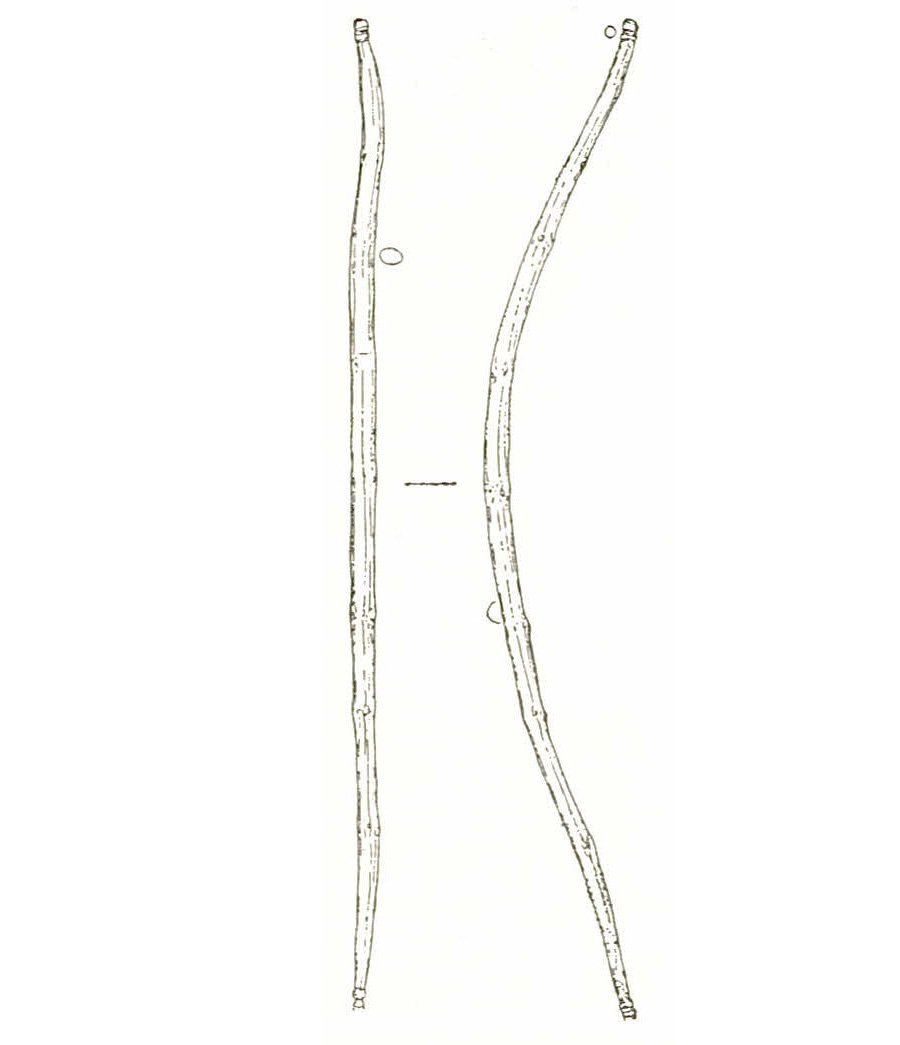

一方、私達が畑で発見する三角形の石器は石鏃(せきぞく)といって、その名の通りの鏃(やじり)である。各地の出土例では、竹の先に付いたまま発見された例があるので、うるし等で固定されていたと考えられている。弓には長短があるが、長弓は大体一・五メートル、短弓は三十~四十センチメートルのものであり、短弓は発火具や穿孔(せんこう)具として使われたものと推測されている。県外の資料だがその一例を挙げておこう(図15)。弓矢はもちろん狩りの道具である。しかし、単に弓矢を持って山中に分け入れば狩りができると考えたら間違いである。なぜなら、せいぜい十~二十メートル程度の射程距離では近づくまえに逃げられてしまうだろう。これはもちろん捕える動物にもよる。彼らが食料とした動物は、九十九里沿岸の主要貝塚より出土した例をあげると、イノシシ、シカ、タヌキ、ウサギ、サル、ムササビ、アナグマ、キツネ、更に、カモ、ツル、ハト等の鳥類に及んでいる(図16)。しかし、その主なものはやはりシカとイノシシである。ひと昔前のシカ、イノシシ猟の例をみてみると、それは単に追いかけて射つというよりも、むしろ、人間との知恵くらべ、あるいは、根気くらべといったほうがよいかもしれない。まず、シカのいる場所の確認と、狩りの手順が話し合われた後、各々がその役割に応じて動く。シカの習性、猟場の地形を熟知していなければならない。指揮をする人、犬をつれ勢子(せこ)になる人、最後に銃を持ち射つ人という様に、チームプレーを必要としている。一頭のシカをとることもそうたやすくはないのである。獲物は、皮から骨の髄まで、食料としてのみならず、各種の生活用品の原料としても利用されている。たとえば、シカの角は釣針、銛先(もりさき)、弓弭(ゆはず)(弓の両端の弦をかける所)といった具合だが、これはその強靭さゆえの結果といってよいだろう。固く丈夫なシカの角を加工することは、非常に困難なことだが、水につけてみると意外にたやすく削ることができる。こういうことは経験から生まれた知恵だと思うが、彼らは現在からみればはるかに貧弱な道具を用いながらも、素材のもつ性質や特性を熟知し、困難を克服していったことだろう。

海あるいは、川に対する働きかけはどうだったのだろうか。この点は前項でも多少ふれたところだが、実はそれほど漁撈に関する遺物はこの地方では出土していないのである。ただし、上貝塚や南飯塚貝塚でははっきりした貝層を残している。上貝塚の場合、貝の種類はチョウセンハマグリとダンベイキサゴの二種類だが、今日でも白里の魚屋さんで売っている貝というと、この「ゼンナン」と「ナガラミ」である。この二種類は、いずれも外洋の砂浜海岸の波の下一メートル内外に生息しており、多少波はかぶっても春さきのシーズンには現在でも十分拾うことができる。売られている貝は大きなものばかりだが、これは小さな貝を捨てているだけの話であって、現実にはかなり小さなものも拾っている。せいぜい一~二センチメートルの貝を拾って持ち帰っている当時の人々の事情を考えてみてほしい。

魚骨はたとえば、茂原市や石神(いしがみ)貝塚でスズキ、クロダイ、サメ、マグロ、山武町武勝(むしょう)貝塚でクロダイ、サメ、トビエイ等が出土しているが、量的には少ない。かつては目にみえる程度の骨しか採集していないから、もっと多くの種類の骨があったことだろう。縄文時代の舟は、各地の出土例が示すように丸木舟であるから、木の大きさの範囲を出ない。波荒い外洋に出て、漁をすることは容易ではなかったとおもわれる。一方、サメやマグロはともかく、スズキ、クロダイといった河口性の魚類がみつかっていることは、今日でも釣客の群がる河口が当時においてもよい漁場となっていたことを示しているのではないだろうか。具体的には南白亀川や作田川、一宮川河口での漁が考えられるのである。コイ、フナといった淡水魚も私達にはなじみの深いものだが、彼らにとっては食べるものとして、より身近な魚であったということができよう。川のみならず、九十九里平野では当時、沼があちこちに広がっていたのであるから、海の魚よりもこれら川や沼の魚や貝のほうがより日常的であったということができる。現在ではともかく、以前は、用水路や沼のへりにシジミがたくさん顔をのぞかせていたものである。しかし、現実には台地、丘陵上の貝塚で出土する淡水産の貝は少なく、本町でも沓掛貝塚で僅かに認められるに過ぎない。川のもののほうが要するにまずかったのだといってしまえばそれまでだが、漁の経済性、つまり、一日の漁獲が割に合うかどうかという点も大いにあったのではないだろうか。

以上、縄文時代の基本的な生業(くらしを立てるための仕事)である、採集、狩猟、漁撈について説明してきた。普通一般には、狩猟、漁撈、採集というように言っている。このことは半ば無意識に主と従を考えているわけなのだが、やはり、採集、狩猟、漁撈というようになるかと思われる。後二者については、内陸部と臨海部の違いがあるので、その立地によって当然入れ替えはあるだろう。しかし、彼らの最も重要な食料源が前にあげた、木の実を始めとする植物性のものであることはそろそろ常識にさえなりつつある。それは、今日の観念からは大部外れるのだが、魚も種類によって、あるいは、貝も潮干狩りのように、漁撈や狩猟にはそれぞれシーズンがある。そして、その肉は多少は干したりして貯蔵にまわしただろうが、基本的にはその場で消費してしまうものである。一方、木の実や根茎(こんけい)類は、それ自体貯蔵できる性質のものであり、それを加工し澱粉製品として保存することができる。とりわけ、食料の少ない冬期には、越冬するのにその果たす役割は大きかったことだろう。また、獣や魚貝類は猟(漁)の波が大きい。

これら縄文時代における彼らの生業のあり方から、つかみうる社会の実像はどんなものであったのだろうか。まず第一に、食料のほとんどを自らの手で獲得しなければならなかったということ、つまり、自給自足の食生活を送っていたということになる。それも、縄文人の場合、主食というものがないから、季節ごとに多くの種類の食料資源を追い求めてゆかなければならない。春さきのノビル、ワラビ、夏の魚介類、木苺、ヤマモモ、秋のブドウ、クリ、晩秋のクルミ、コナラ、カシ等の木の実、冬にまたがるイノシシ、シカの獣、鳥類、さらには、松の実やカヤの実も貴重な食料といってよい。また、ヤマイモといえば秋がシーズンだが、それほど味を気にしなければ一年中とれるものである。これら、植物性食料採集の仕事は、一般に女性の仕事であったと考えられている。真実はどうであったのか確証はないが、単独作業でも可能なこと、及び比較的身近な地域で、しかも、重労働のものが少ないのでそう思われるのも無理はない。ところが、漁撈や狩猟はチームプレーが必要である。しかも、危険がともない、厳しい作業の連続であるから、男性の仕事と考えられることは当然でもある。これは、千葉県内の資料だが、縄文後期頃の大貝塚でも、一時期の集落はせいぜい五~十戸程度であったと理解されている。一戸当りの居住人数が仮に五人とした場合、集落の人口は二十五~五十人ということになる。成人男性はこの内の二割としてみると、それが大体一チームの人数である。住んでいる家こそ違え、日々の共同作業はお互いの強い結びつきを生んでいったことだろう。また、それなしには自然との闘いの中で生きぬくことは不可能である。同じことは女性の場合にも言える。このように、縄文社会は人間関係からみれば、日常生活を共にする強い絆(きずな)で結ばれた集団であったということができるだろう。そして、この強い絆とはもちろん生死をも共有するといった意味であって、そこには規則やきまり、あるいは損得で動く論理とは別に、相互扶助(そうごふじょ)によらなければ自らの社会を維持できないという事情があったのではないだろうか。このことはまた、一集団の占有するエリア(範囲=地域)とも密接な関係がある。定住傾向の強い後期の場合、広く九十九里沿岸部を例にとってみると、大体二~四キロメートルの距離で主要な遺跡が連続する。彼らの日常の生活圏もこの範囲をこえることはなかっただろう。石器の原料である石のような特別の場合を除いては、狭い地域で自給自足の生活をしているわけであるから、「社会問題」はほとんど一集落~数集落間の問題といってもよいのである。漁場や猟場、あるいは、物資のやりとりにおいて、一定のとりきめや約束はもちろんあっただろうが、一方が他方を従える、または一集団が他の小集団を多く従えるというような関係はなかったと思われる。つまり、彼らはお互いに彼らの小さな世界の中において自由であったのである。

社会現象は一見複雑だが、それにも理由がある。一人の人間には個性と集団の二つの顔をもっている。過去の人々にとっても、現代の人々にとっても、遺物というかたちで物を遺し、また、それを考えるという行為は全く個人の所産なのである。しかし、私達の歴史は「人間社会の歴史」として語られている。「歴史」が複雑であり、かつ縁遠いもののように思われるのも無理はない。それにしても、縄文人達の社会にはわからないことが多すぎる。また、限られた紙数でそれを説明することも困難である。ここでは、とりわけ生業と時期を限定(縄文後期)して考えてみたにすぎない。いわば、枝葉をばっさりきって中心となる幹を提供したといってもよい。「恵み豊かな自然の中での自由な生活」とは初めに問いかけた言葉ではあるが、その実態がおよそ食料となりうるものは総て採集し、狩猟、漁撈にかけまわり、狭い地域で自給自足の生活を行ったとすれば、その自由な生活とは何んであったのだろう。私達は現在においてよりよい社会の創造にむけて努力しているが、少くともこれらの問題を理解する資料や機会には恵まれている。長い間続いた縄文時代の伝統的な社会が変わってゆく様子を以後みてゆくことにしよう。