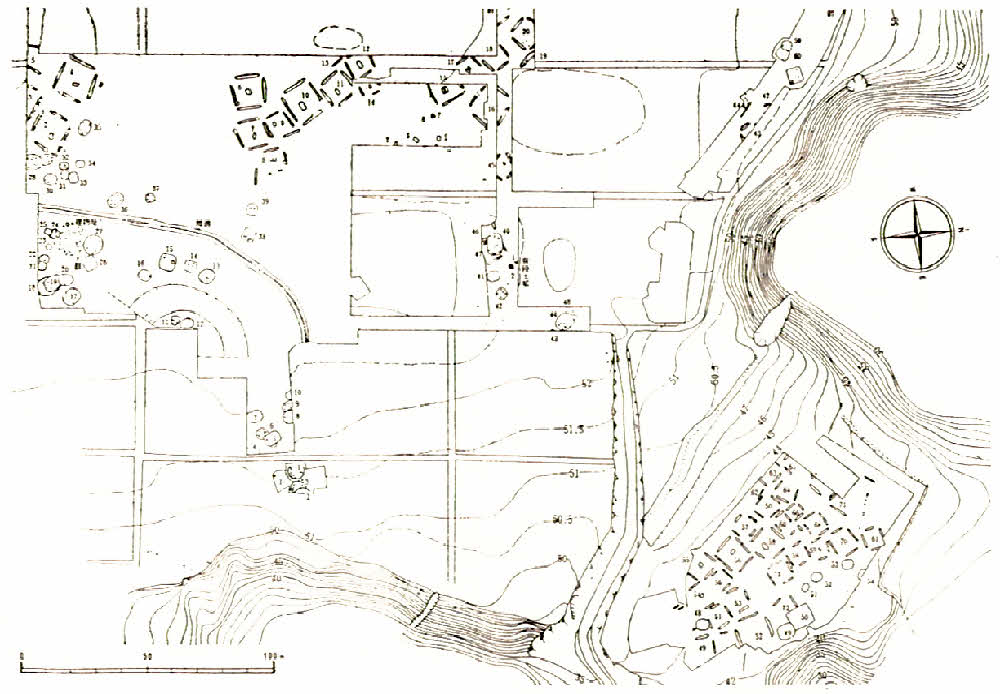

金谷郷の北西の台地に字北前野というところがあるが、そこでは弥生時代の終末の集落と墓跡が見つかっている(図20・21)。集落といっても、僅か数戸であるから、せいぜい一~二家族が居住していたにすぎないが、それでもこのような山中に弥生時代の住居が営まれていたことは驚きである。というのは、かつて行われた遺跡分布調査の報告書においても、また、最近の金谷郷、小西台上の大規模な発掘調査においても、弥生時代の遺物はほとんど採集、または出土していないのである。それゆえ、この遺跡の出現は注目すべき点があるのだが、この地方における弥生時代の一般的な集落の立地とは異なっている。この小西、金谷郷の台では、古墳時代の初めの頃に至り、小規模な集落がまばらに形成されたと推測される。以後、奈良・平安時代まで時代が下るにしたがい、その規模や数は増加の一途をたどるという傾向がみられる。つまり、縄文時代晩期~弥生時代にかけて、ほとんど人の住まなかったこの地にも、古墳時代以降ようやく開発の手が及び、以後、積極的な働きかけがなされたといえるわけである。前記北前野遺跡が弥生終末期であることを考慮すると、この遺跡こそ台地と深い谷の続く当地域の開発に関わった、最初の集落のひとつではなかったかと考えられよう。それゆえ、この遺跡の場合は、弥生時代の集落というよりは、むしろ古墳時代のさきがけをなす集落と考えたほうがよいのである。

一方、これに比して、増穂、福岡地区といった平野部においては、点数としては少ないのだが、しばしば遺物の散布地を見出すことができる。しかも、それらは弥生時代でも後期の初めから終りのものまでみられ、古墳時代へと継続する例も多く認められる。

また、丘陵地帯はどうかというと、台地部よりさらに希薄な状態で、現在のところ弥生時代の遺跡は見つかっていない。

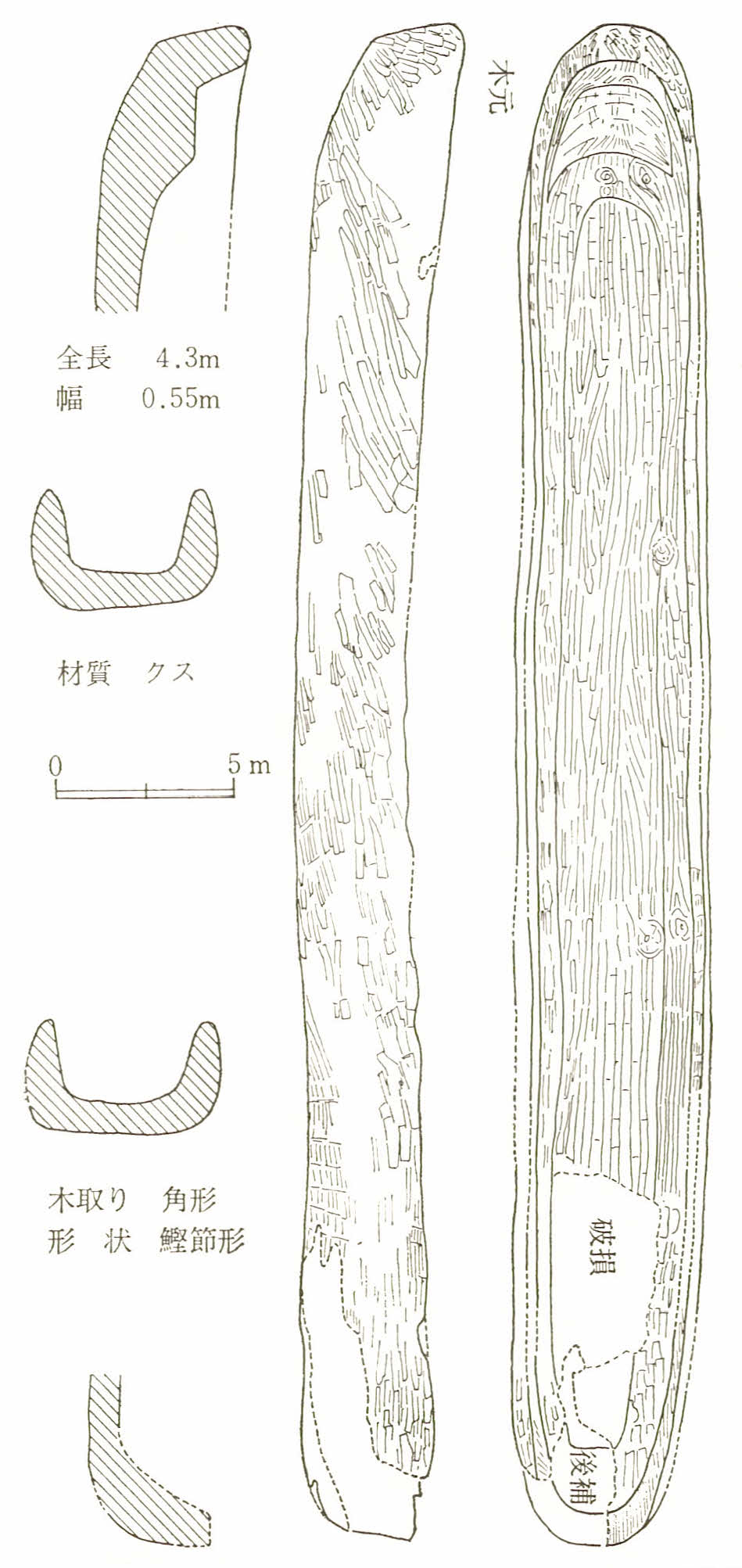

当町のこのような状況は、地形条件に共通性のみられる隣の茂原市ともよく似ている。そこには何か理由があるのだろうか。一般的に、下総台地でもそうだが、深く狭い谷と平坦な台地地形のおりなす台地奥部では、弥生時代の遺跡はほとんど見当らない。僅かに見出された場合でも、後期も後半の小集落という例が多く、谷の合流点や川筋の低地を望むような場所に立地している。水や可耕地と深い関係にあったことが推測されるのである。一方、丘陵地帯では、弥生時代の遺物が見出されないかわりに、古墳時代以降の遺跡はその裾部に多く立地している。しかし、この場合は、古墳時代でもその後半のもので、弥生時代に接続するような時期の遺跡はほとんどみられない。また、そこでは比較的広い谷部、たとえば、大竹から金谷郷に至る金谷川上流域においても遺物の散布は認められない。丘陵部は平坦面に乏しいのであるから、むしろこのような低地にこそ弥生時代~古墳時代の集落が存在してもよいと思われる。というのは、上総南部の丘陵地帯では、土木工事の折に水田下より遺物が出土する例が多くみられ、しかも、しばしば完全な形でみつかっている。私達はともするとこのような低地の水田下に人は住んでいなかった、否、住めないであろうと考えがちであるが、現実は必ずしもそうではないようである。当時の地形は現在よりもはるかに複雑で無数の自然の小川が排水の役目を果たしていたように思われる。これら山下の水田下に弥生時代の遺跡が埋もれている可能性は、初期の稲作経営が多少の低湿地において行われたことを思うと、十分にあると考えられる。しかも、湿地であることはその保存状況に期待がもてるし、深く埋もれているゆえに遺物が浮きあがってこないのだという理由にもなる。昭和四十六年、大網駅の複線電化工事中に、地下二メートルより出土した丸木舟は、クスノキの大木をくり抜いたもので、弥生時代のものと推定されている(図22)。現場は小中川に近接した場所であるから、この舟も川や沼の往来に用いたものであろう。私達の知らない世界が地中に埋もれているのである。

図22 大網駅の複線電化工事現場出土丸木舟実測図(県立安房博物館蔵)

これに比して、海岸平野中の場合は当時における新開地であったわけだが、川沿いの微高地や砂丘上に集落が営まれている。その立地はもちろん稲作との深い関連があるのだが、それについては前項でふれたとおりでもある。

さて、当町においても弥生時代の遺跡が存在するであろうこと、およびその理由について述べてきた。それゆえ、町内におけるその具体的様相はもちろんこれからの研究いかんにかかっているのだが、近隣における調査例を紹介して多少なりともこの項の目的を果たすことにしたいと思う。

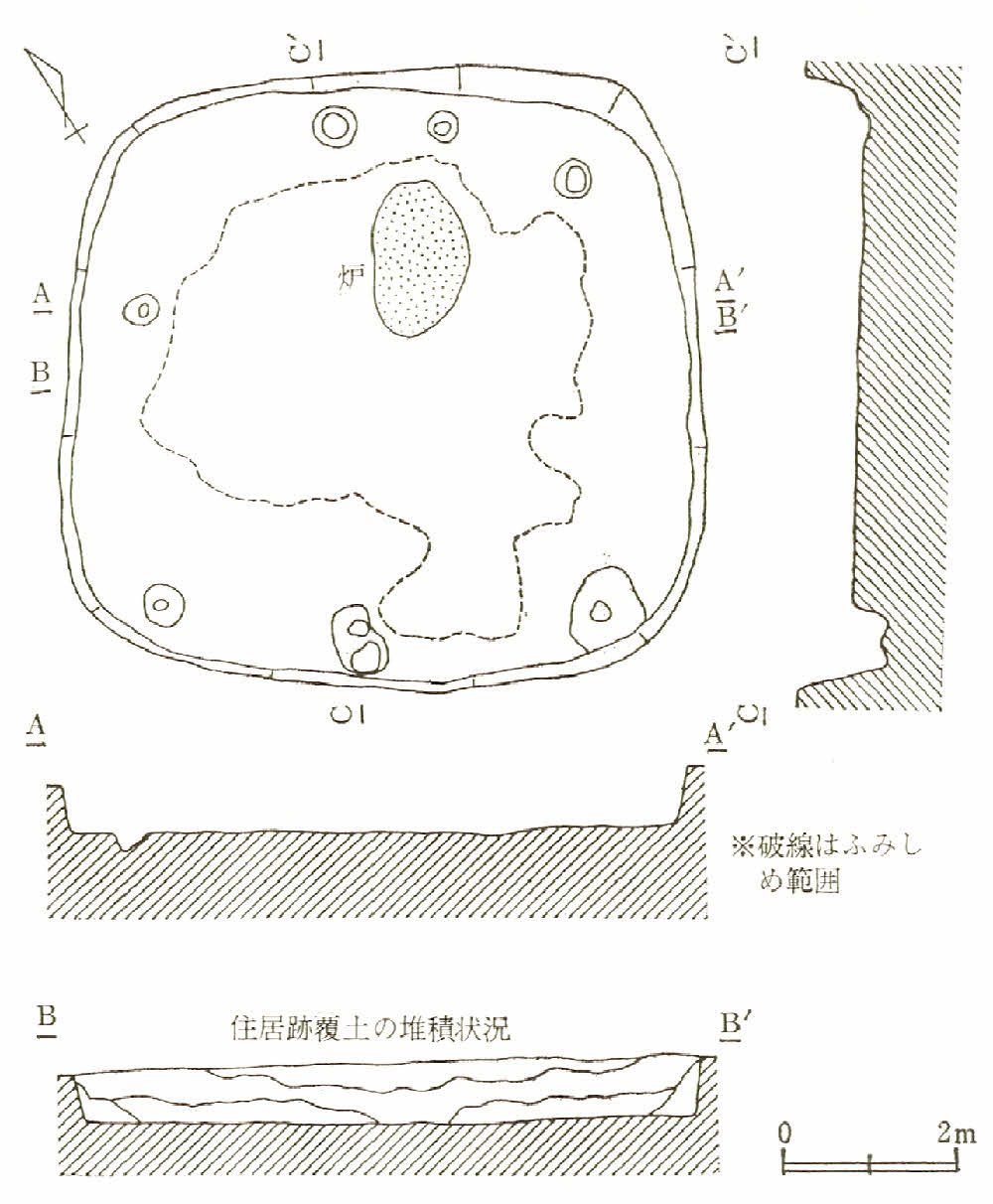

図23は東金市道庭遺跡における集落・墓跡の状況である。この遺跡は弥生時代中期~後期にかけてのものだが、中期末~後期初めにかけての遺構、遺物が多く見つかっている。調査地区そのものは集落の中心から外れているので、遺構数は実際よりもかなり下まわっていることであろう。中期の集落は深い溝によってかこまれており、この溝の外側に共同の墓の跡(方形周溝墓)がみられる。ところが、後期には溝は埋まってしまい、溝としての役目を果たさない程の浅さになってしまう。また、それを掘り返すこともしなかったようである。それとともに、住居は溝の外に出るようになり、一部は集団から離れて独立する動きもみられる。また、中期に盛んに築かれた大型の墓も後期には調査区内から姿を消してしまう。このような状況は何を意味するのだろうか。

図23 東金市道庭遺跡弥生時代遺構図(南側部分)

関東地方に稲作が行きわたり、その経営が一応安定したのは、弥生時代中期中頃~後半であると思われる。人々はもちろんその技術を西方の地に求めたといえるのだが、集落の外側に溝をめぐらすことや、一辺が六~七メートルの溝にかこまれた墓をつくることなど、その様相はやはり西方の弥生のムラと同様である。初期の農耕集落はまだ鉄器も十分にはゆきわたっていない。きびしい自然環境の中で、農業経営を安定させてゆくためには、土地と深く結びついた共同作業や共同生活といった、新しい社会のしくみをもとりいれていったことであろう。そういう意味で、この、弥生時代中期という時期は、房総の人々にとって、縄文時代の永い眠りから目ざめさせられた歴史的な一大変革期といってよいわけである。

ところが、中期末には集落のあり方に変化が認められ、後期に至ると確実に前代とは様相を異にするようになる。前期道庭例で説明すると、溝にかこまれた土地の中での共同生活から、いくつかの家族集団が一台地上に散在するというような変化を始めるのである。これは、生活、生産面での相互の結びつきが弱まった結果と解釈できるかもしれない。

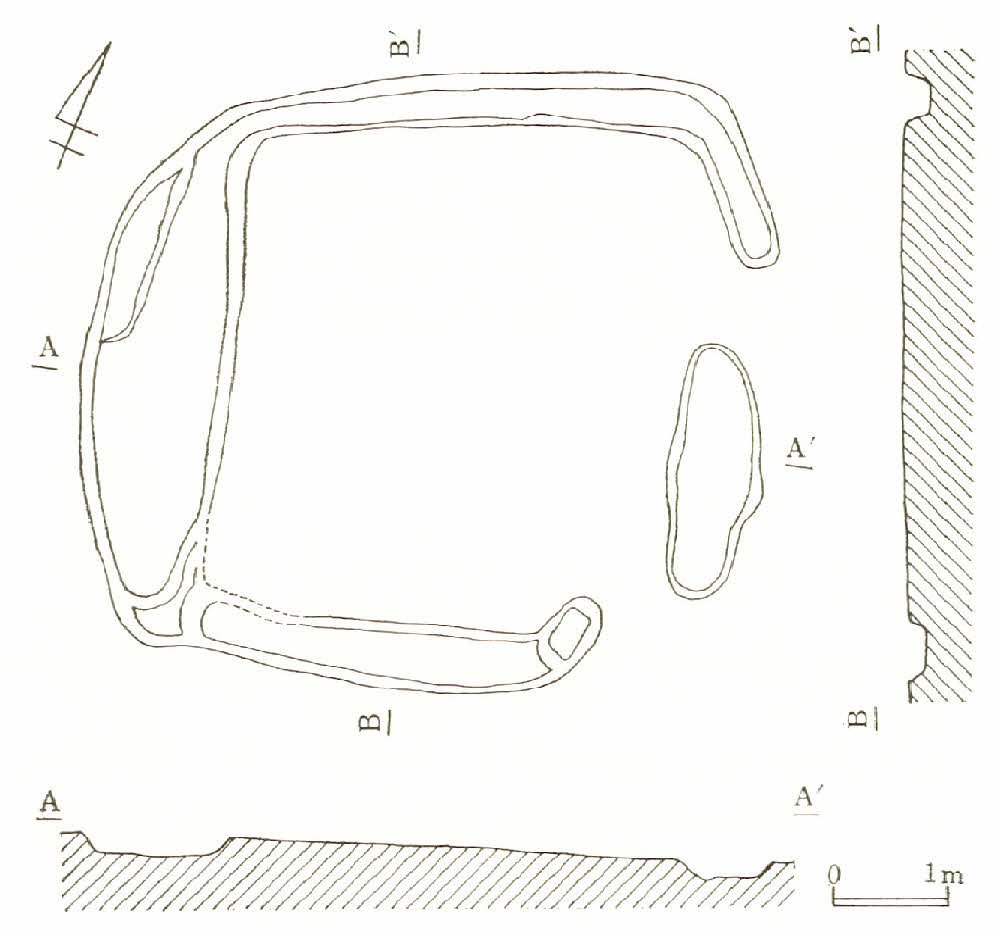

弥生時代でも後期に至ると、鉄器が徐々に普及し、しかもそれは耕作具に及んでいる。用水の便さえあれば多少の乾田経営も可能になったと思われる。また、何よりも能率の点で大きな進歩があったことだろう。人々は徐々に周辺の開発にのりだし、竪穴住居跡で大体三~四戸単位の家族構成からなる一集団をひとつのまとまりとして農業経営がなされていたと推測される。集落の絶対数は増加し、ある程度の条件さえみたせばそこに生活の根を下したと考えられるのである。海岸平野における小規模な弥生土器の散布地はまさにこのような状況に対応するものではないだろうか。これは確認できた例なのでちょっとふれておくが、九十九里平野の南部の長生村では後期前半の住居跡がみつかっている。柱の穴と思われる落ちこみは明瞭に識別できたし、床面はふみしめられて住居をおおっていた砂層とは容易に手ごたえで掘り分けることができた。前面に湿田のひろがる砂丘の縁辺につくられたものである。本町でも似た自然条件の場所は多く存在し、しかも、弥生土器の散布がみられることから、その実像を確認するのも時間の問題といってよい。全くといってよい程、人間の手の入らなかった森や沼が、それはほんの僅かではあるが、集落や水田に変えられてゆく、まさに平野の開発の一ページが記された時期をこの弥生時代後期に求めるべきであろう。

弥生時代の後期は、わかりやすくいうと、房総の縄文人たちがきそって西方文化をとり入れ、どうやら対等の力をつけて独自の動きを始めた頃といえよう。そして徐々に独立性を強めたこの弥生の村々にも紀元後三世紀には地域的な結合の兆しがみられるようになる。それはもちろん近畿以西を中心としたより大きな政治的まとまりの動きと無縁ではないが、独立性、地域性の強い集団間の限界性を、より大きな統合のもとに解消しようとした内部矛盾のあらわれと理解してよいであろうか。