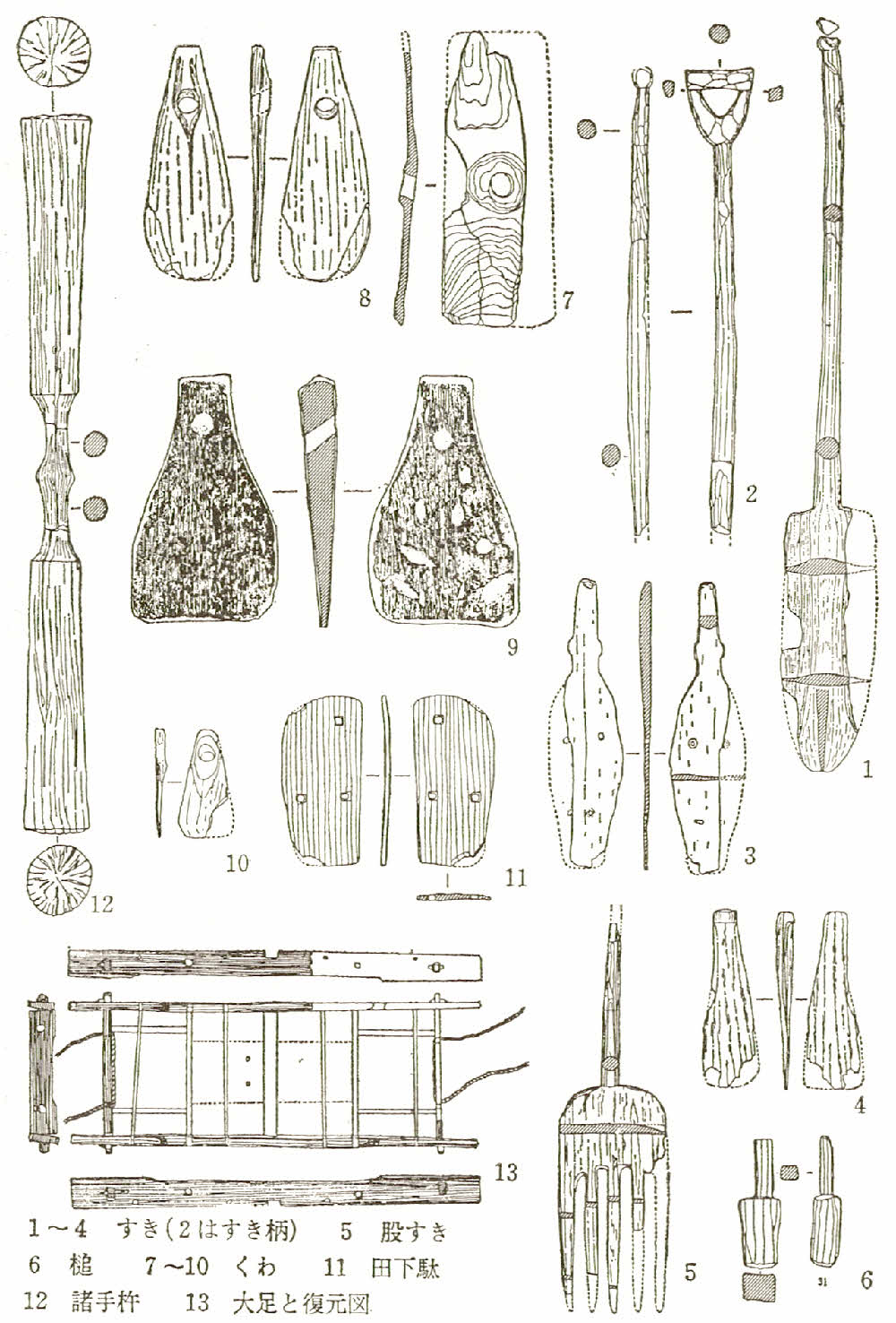

小櫃(おびつ)川は東京湾にそそぐ千葉県の主要河川のひとつであるが、この下流氾濫原に菅生(すごう)遺跡という有名な遺跡がある。この遺跡は、戦前の昭和十三年に発掘調査の先鞭がつけられ、以後四度にわたる調査によって、多量の木製品が出土したことでよく知られている。それは、遺跡の立地が川沿いの低地にあって、しかも遺跡の包含層が地下深く埋蔵されていた事情によるものであった。出土した木製品は、農具・建築材・機織具から、各種容器、腰掛の類の日常生活品に至るもので、その種類・量の豊富なことには驚くばかりである(図24)。また、土器や他の遺物の出土量も相当なものといってよい。一方、発見された遺構は、住居跡や井戸、用排水路として使用されたと思われる大溝等だが、この大溝こそ他ならぬ多量の木製品を出土した遺構である。

図24 菅生遺跡出土農具(1/12)

(『上総菅生遺跡』大場磐雄 乙益重隆)

調査者は、「本来自然の流路にはちがいないが、部分的に掘鑿を加えて流路を修訂した、半人工的な溝」というように結論づけている。溝には、「しがらみ」状遺構と呼んだ堰の施設も認められ、当然周囲に水田の遺構が予想されたのだが、水田跡そのものは確認されなかった。

私達はともすると、このような低地の遺跡は弥生時代の村落の跡を思い浮かべるかと思われる。また、実際、一部には誤り伝えられ、未だに遺跡の主体が弥生時代にあるとの誤解も存在する。しかし、これらの木製品のほとんどが古墳時代中期に属することは伴出(はんしゅつ)した土器より明らかになっているのである。

ところで、関東地方では、菅生遺跡のような木製農耕具を多量に出土する遺跡は例がないのだが、さらに、水田や畑といった耕地の跡もほとんど発見されなかったのである。しかし、群馬県ではここ十年間の調査によって、遺構の発見が相次ぎ、その実態がかなり明確にとらえられつつあるので、以下紹介することにしよう。

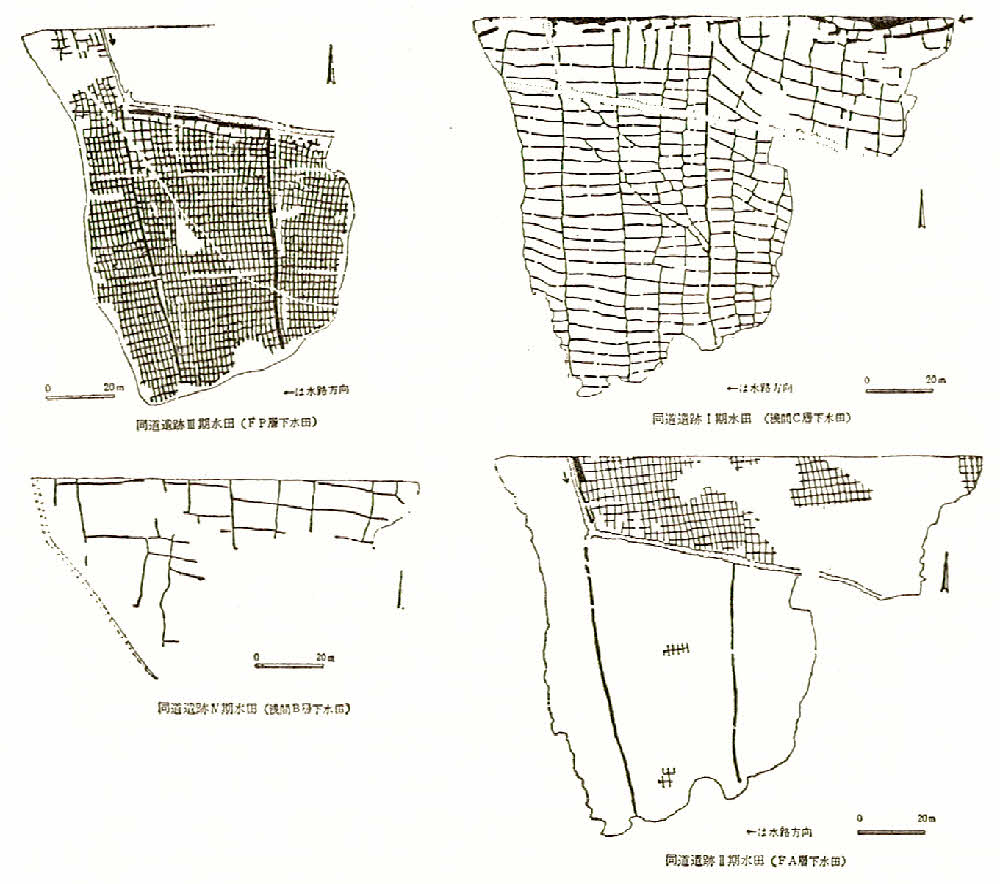

高崎市日高遺跡が関東地方初の弥生水田として報道され、注目をあびたのは昭和五十一年のことだが、その後、この種の水田の調査例は大幅に増加し(もちろん、以前にも数遺跡の調査例はあった)、また、火山灰層の研究の進展とともに、水田の年代がかなりはっきりととらえられるようになった。その結果、今まで発見された水田跡の総てが古墳時代以降の所産であって、その始まりは四世紀代にあることが明らかになったのである。昭和五十八年の集計によると、これら水田跡は平安時代のものを含めて三十八遺跡にのぼり、中には数百年にわたる断続的な耕作の跡を残すものもみられる。この内のひとつ、群馬町同道遺跡では、I~Ⅳ期、古墳時代前期~平安時代に及ぶ水田の跡を明確にたどることができる(図25)。群馬県という土地柄、火山灰による水田の埋没をくりかえした結果だが、逆にこのことが、当時の遺構をよく伝えることになったのである。一時的に荒廃した耕地は、その度に、水田の区画をかえたり、用水対策(河川灌漑の他に溜井灌漑)を行って耕作を維持していたことがわかっており、その移り変わりは図に示すとおりである。

図25 群馬県同道遺跡水田跡の変遷

(群馬県下における埋没田畠調査の現状と課題『群馬県史研究』17 能登健)

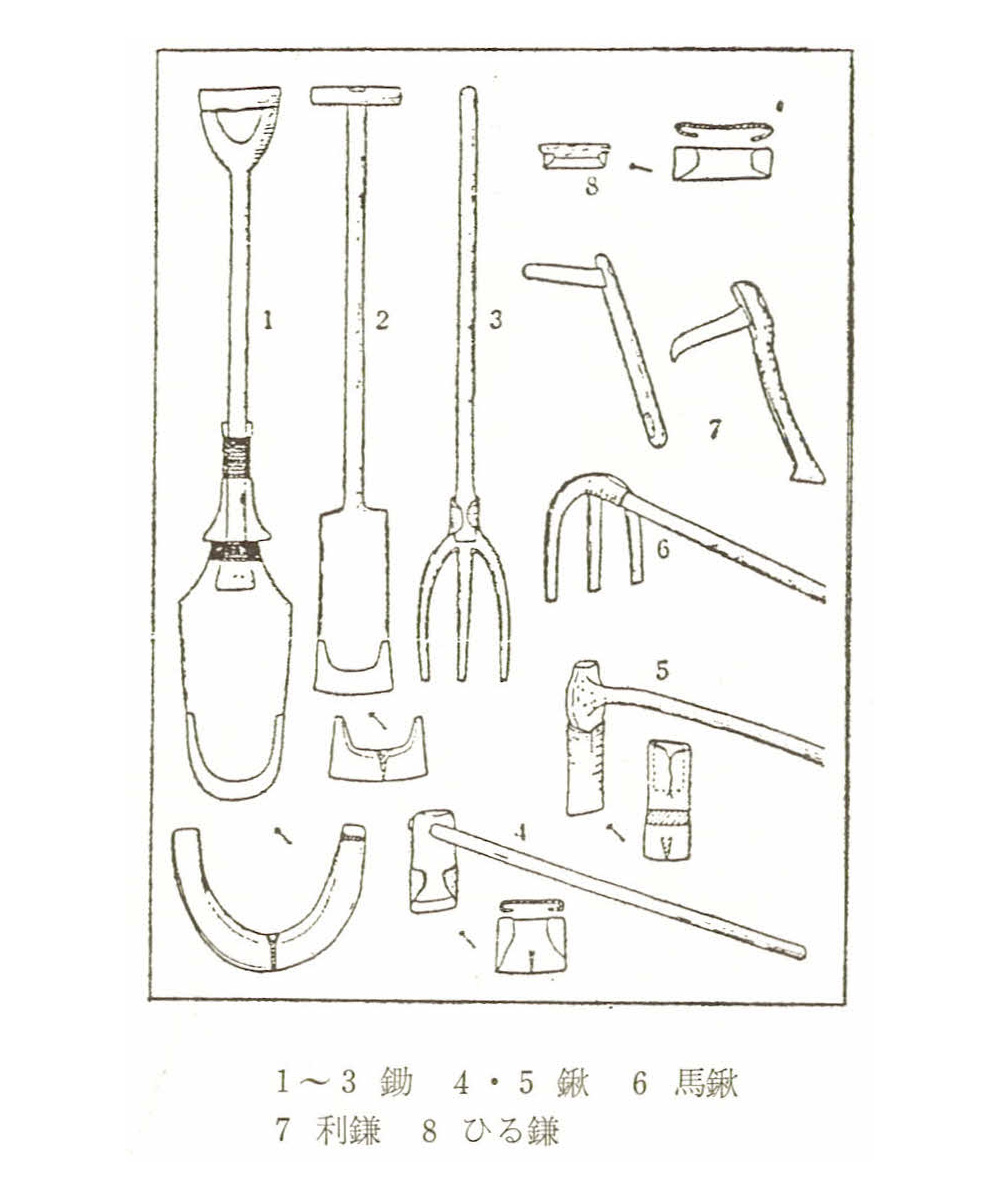

このように、群馬県での最近の調査例は、菅生遺跡において欠いていた耕地そのものを明らかにしたことで、関東における古墳時代の農業の実態がかなりはっきりとつかめるようになったことは確かである。古墳時代の農具の多くが形態的に弥生時代のものとそれ程かわらないことは各地の出土例より明らかである。既に、弥生時代において開墾、土木作業、あるいは、乾田、畑の耕起に必要な頑丈な木製の鍬、鋤が鉄製におきかえられてはいた。しかし、それ以外の農具は依然として、古墳時代を通じ受け継がれていたのである。そして、この鉄製の農具にしても、それは、石包丁が鉄鎌にかわったことを除けば従来の農具の先端に鉄の刃をとりつけたにすぎず、古墳時代の中期~後期にかけて各集団に普及したものである。つまり、古墳時代においては、未だ各種の鉄製農具の絶対量は少なく、その本格的な所有はやはり歴史時代以降のことなのである(図26)。このことは最近の製鉄遺跡の調査結果とも符合する。

図26 鉄の刃をもつ農具の復元

(『古代史発掘』6 講談社)

一方、これに比して、群馬県の調査例は、扇状地地形の卓越する当地方の本格的な開発が、古墳時代以降であって、その背景には人工的な灌漑設備による用水の確保がなされた結果によることを教えている。また、当時の畑跡の調査も一般的になりつつあって、水田跡と同様、四世紀代から始まり、六世紀代には広範囲に認められ、平安時代には前橋市女堀遺跡のようにかなり大規模なものも発見されている。私達はともすると、水田のみに気を奪われて、畑は水利の悪い土地に付属的に営まれてきたかのように思いがちだが、それでは台地上の大規模な畑の跡の存在は説明できない。そのことは、火山灰の降下による埋没水田上に畑跡が広く発見されるように、畑作そのものが一般化していた事情によるのではなかろうか。

群馬県と千葉県とでは地形的な条件がかなり異なっている。千葉県の場合、低地と台地、丘陵がはっきりしていて、台地間の狭い谷や河川沿いの広い沖積地、及び海岸平野が水田として利用されてきた。弥生時代の遺跡は、これらの内の限られた地に立地する反面、古墳時代以降の遺跡は台地奥地にまで拡大しており、周囲の谷や台地上が耕地として活用されていた可能性を疑いえない。当町~東金市にかけて発見された大規模な古墳時代以降の集落は、郷土におけるそのひとつの例証と理解できよう。

さて、古墳時代の最初の項において、農業の実態に関するふたつの相反するような事実を並べてきた。伝統的な木製農具に鉄の刃先をくみこんだだけの簡単な農具、それさえも満足にゆきわたらなかった段階で、今まで見捨てられていたような土地の多くが耕地にかえられていった。乾田の経営は、その開墾から始まって、溜池や用水路といった灌漑施設の工事を伴うが、それは同時に多くの労働力を必要としたであろう。事情は畑作においてもしかりである。弥生時代の限られた耕地と生産力から、古墳時代の飛躍的な進歩の歩みをどのように理解したらよいだろうか。そのためには更にいくつかの側面をのぞいてみよう。