まず当町の地図(図34)を参照されたい。地図上に印のある部分が当時の遺跡である。奈良時代まではせいぜい丘陵以西に止まっていたのに対し、この時代になると、海岸平野に広く進出していったことが理解できよう。この立地をみると、南白亀川、および小中川の流域に集中しており、河川の氾濫原をなす低い土地を見下す場所が選ばれていることが理解できよう。おそらく水田はこの低い土地に営まれていたこととおもわれる。九十九里平野の景観は島畑といって、水田と畑が複雑に入りまじっているのを特徴とするが、それは土を掘り下げ、地下水面にいくらかでも近づけることによって、旱魃の害を防ごうというものであった。掘り下げた土は周囲につみあげ、畑として利用したのである。これらはいずれも漫性的な旱魃に悩まされた水利の悪さからくる農民の知恵であるが、ひるがえって、当時の農民達が前記のような地を選んだのも当然なのである。しかし、このような地は洪水の危険が常につきまとっているし、また、その収量もいわゆるふけ田のため、そう多くは、期待できなかったであろう。

図34 平野部における平安時代の遺跡分布

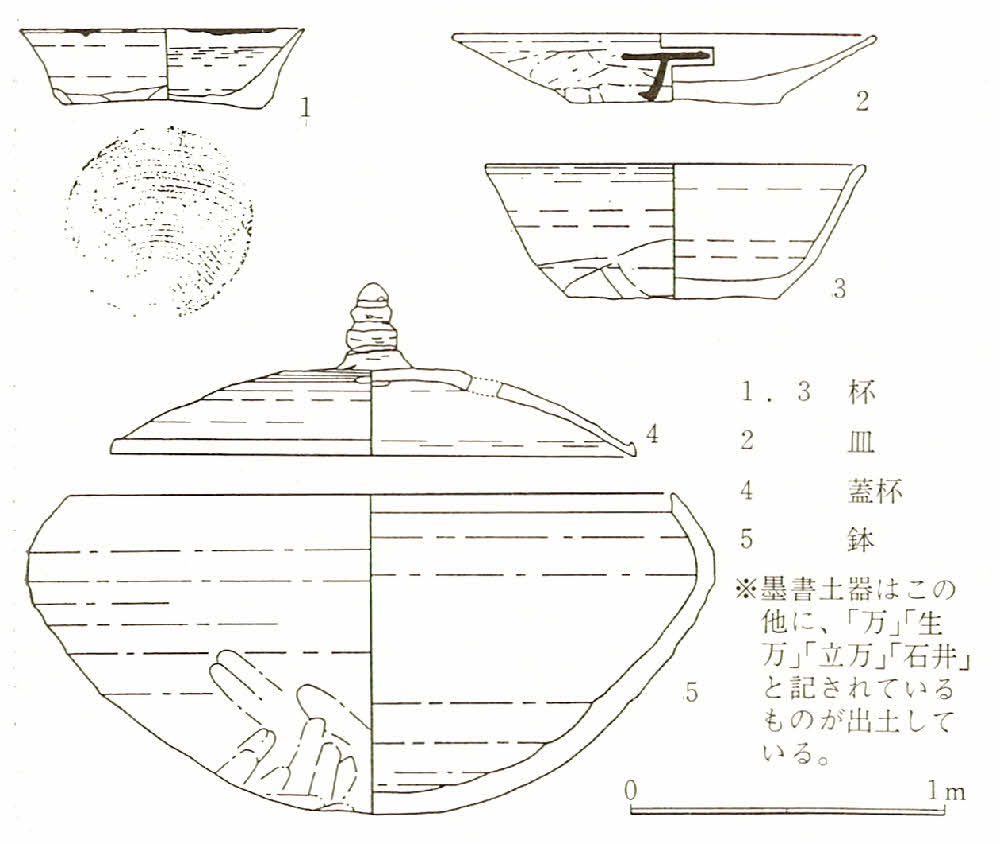

ひとつのおもしろい資料がある。それは南飯塚の八幡神社の北東、小中川に接して送電線の鉄塔があるが、この工事に当って多くの平安時代の遺物が出土した(図35)。この遺物は隣接する清水栄吉の所有するところとなり、今回日の目をみるようになったのは全く幸運であった。その内のひとつに、「嶋」と書かれた土器(墨書土器(ぼくしょどき))がまじっていたのである。それは約千年近い眠りからさめたものとは思えぬほどにはっきりとしたもので、土器もほぼ形をなすものであった。嶋の墨書は一体何を意味するのであろうか(口絵参照)。

図35 南飯塚出土遺物実測図(清水栄吉家所蔵)

墨書土器の出土例は、最近では平安時代の集落跡を調査すれば必ずといってよい程出土しており、決して珍しいものではない。しかし、出土量にくらべ、その性格は未だはっきりしないのである。ただし、平城京などでは、長期にわたる発掘調査によって、二千点にのぼる墨書土器が出土しており、その出土場所と文字が深い関係にあることがわかっている。これは推測にすぎないが、嶋とは当時の地名、あるいは、地形にちなむムラの名称ではなかったかとおもわれる。九十九里平野には、沼沢地に由来する字名は実に多いが、「島」もまたよくみられる。ただし、南飯塚の周囲では島のつく字名は現在存在せず、沼、堀、根、関等である。少し離れるが、茂原市粟生野には小島という字があり、また、それと隣接する当町北吉田には島のつく小字がいくつかある。関係があるかどうかわからないが、実は、長国の春日神社の境内からも墨書土器二点程が採集されている。肝心の墨書部分が割れているため、文字そのものを読みとることはできないが、地形が似ているだけに何んらかの手懸かりがつかめたかもしれず残念である。

そこで思い出すのは、東金市山田水呑遺跡、および当町大網山田台No.3遺跡における「山口」の墨書土器である(前者は山口館、後者は山口万とある)。先に『和名抄』には山辺郡に七郷の記載があることを述べた。その内のひとつに「山口」があり、これは当町養安寺地区と境を接する東金市に大字山口として残っている。両遺跡は共に山口地区の西方山間部にあり、おそらく、現在の小西から山口、さらに、沓掛、山田の広い範囲が山口郷の中に入っていたのではなかろうか(図36)。郷の比定においては、岡山郷、武射郷、菅谷郷も地名が現存し、それぞれほぼ東金市丘山地区、同武射田地区、同松之郷菅谷地区に考えてよかろう。問題となるのは禾生郷、高文郷、草野郷である。禾生は現在、九十九里町に「粟生」の地名がみられるが、茂原市粟生野~当町北吉田、長国にわたる地域には平安時代の遺跡が広範囲に認められる。九十九里町の場合、海岸線にほど近く、この付近に遺跡を見出していないことから、当町の海岸平野中に比定できるのではないだろうか。新開地の郷である。(この説は既に高橋源一郎氏の唱えるところであるが、氏はまた、東金市松之郷の粟生の地もその可能性があるとしている。)

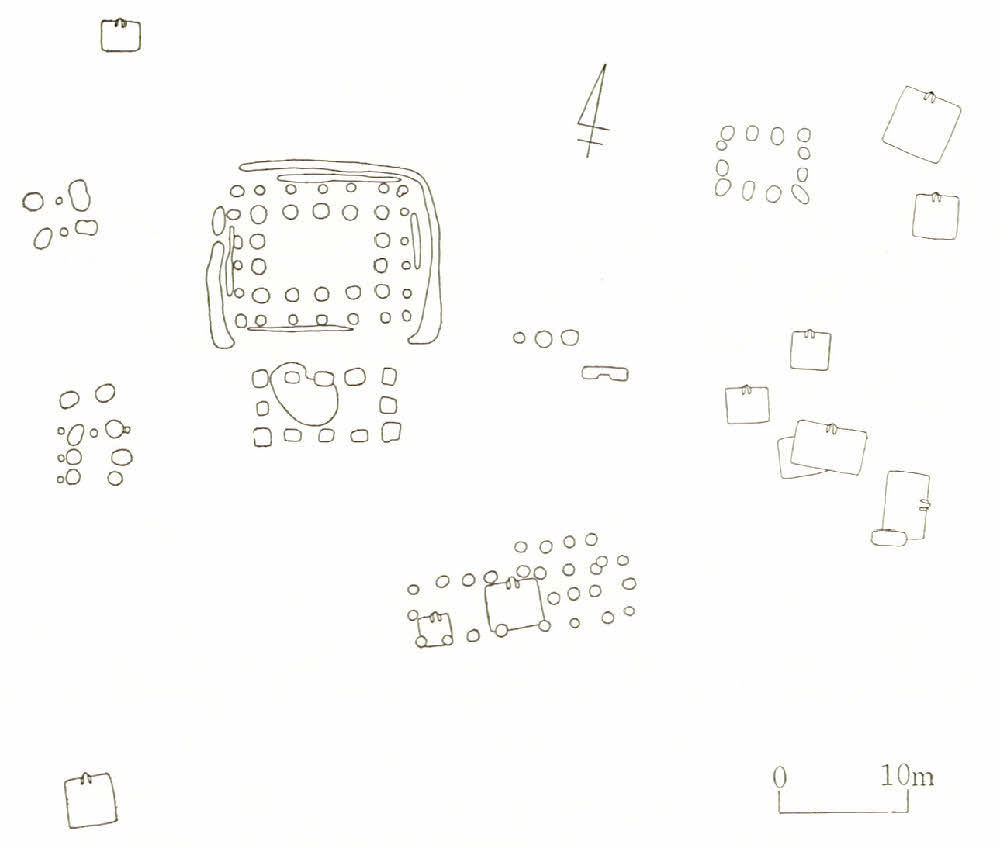

図36 奈良・平安時代の集落(大網山田台No.3遺跡)

『九十九里浜田野開拓考』(歴史地理二十六巻第五号)高文郷については、当町金谷郷の高海を充てる意見が多いが、考古学的成果、および地理的見地からも妥当と思われる。現大網市街から西側、金谷郷一帯がその範囲としてよいであろうか。草野郷も当町萱野地区であるとする意見が多いが、語句の上からは無理がある。ただ、草野郷が瑞穂地区一帯を含むとすると、当町は総て『和名抄』の郷名に一致することになり、都合がよい。後の調査に待つところであろう。

このように、当町はこの時期に至り、文献上においても、また、遺跡の分布や内容においても、広範囲にわたる集落(村)の広まりを確認できるのである。最早手つかずに残っている土地は現在の白里地区及び清名幸谷~富田に至る細長い地区にすぎないが、それもこの後十世紀代以降、徐々に開発されていった。

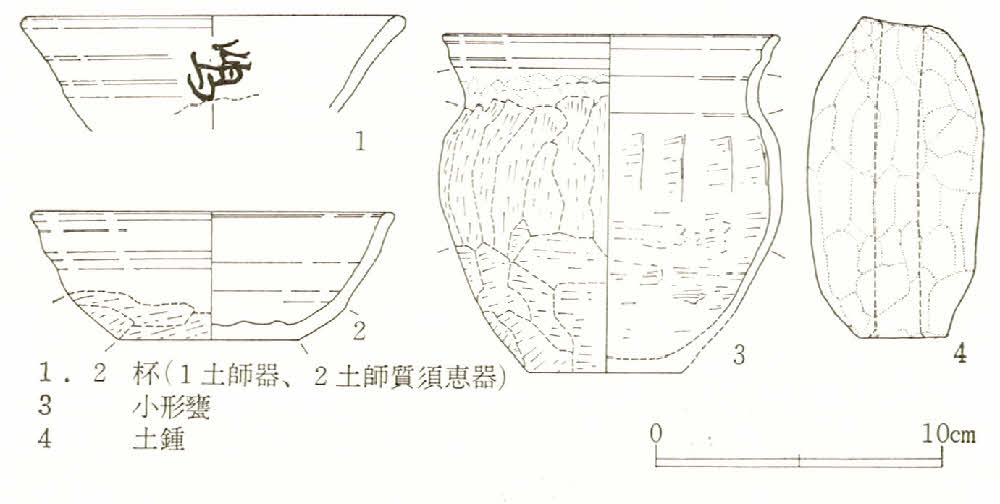

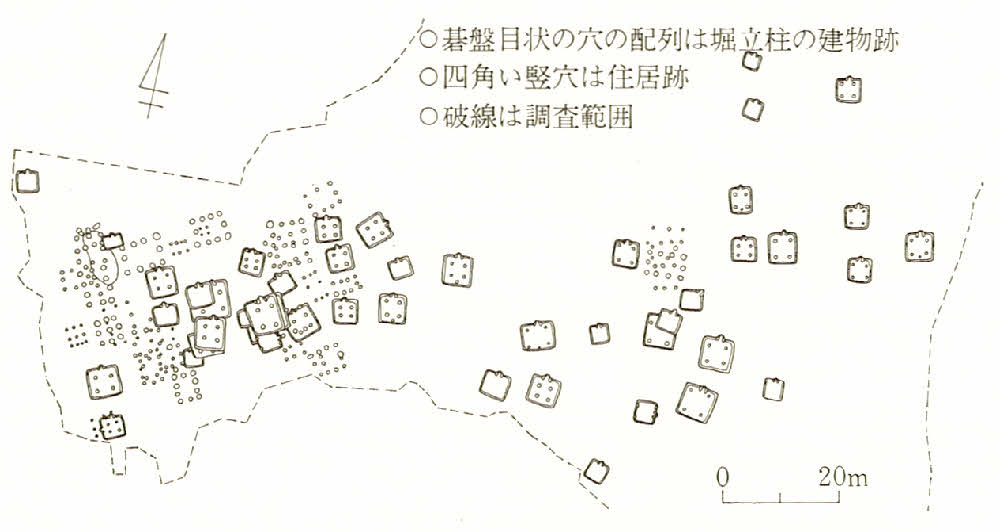

九世紀におけるこのような状況は、やはり地方豪族の積極的な墾田開発(こんでんかいはつ)競争によるものであろう。平野に残る未開の原野は、開墾すればするほど自分のものになったので、多少悪い条件下でも投資をしたと思われるのである。ところで、大網山田台No.3遺跡ではこの期の寺院跡と思われる掘立柱建物群が発見された(図37・38)。その配置には他にはない特異性がみられ、また、草葺きの堂であったと思われることから、国分寺とは比較すべきもないが、いずれにせよ当時盛んにおこなわれた地方豪族の造寺活動の一例と考えてよいであろう。

さて、律令制度にゆるみがみられたといっても、九世紀の初頭ごろまでは造籍、班田が一応行われており、また、新しく墾田した土地にしろ、荘園にしろ、租税は納めねばならなかった。郡には郡の役所として郡衙があり、そこには租を納める正倉がある。それゆえ、山辺郡の農民は山辺郡衙を往復せねばならないのである。山辺の郡衙は従来その位置が不明であったが、昭和四十二年、山辺郡印が偶然の機会に出土した。場所は、印旛郡八街町滝台の地であり、東金市滝沢の隣接地でもある。郡印そのものは国印と違い準公印ではあるが、郡の役所で用いられることからその出土地は当然郡衙に比定できよう。その後、この出土地の西側に畜産試験場が移転するにあたり、発掘調査が行われ、古墳時代~平安時代にわたる集落跡(住居跡約五〇戸)、及び、高床(たかゆか)倉庫跡、掘立柱建物跡がそれぞれ一棟づつ発見された。この郡印もその折に調査担当者の耳にとまり公になったのである。倉庫跡や建物跡の存在は、郡衙としての可能性を一段と高めるものであるが、さらに、五戸の住居跡から小鍛冶(こかじ)遺構や鉱滓(こうさい)が出土している点も暗示するところがある。

本町から滝台までの道のりを各郷の農民たちは租をかつぎ納めたのである。その道すがら彼らはどんな思いを胸にいだいたであろうか。