一方では惣領制(そうりょうせい)の崩壊とともに、惣領よりも庶子の勢力が強まり、所領をめぐる紛争が激化していった。

この紛争を背景として、南北朝の争乱は全国的規模に発展するのであるが、千葉氏の場合、千葉介貞胤と九州千葉氏の対立関係があったとされる(「建武期の千葉氏と下総千田庄」『史観』第六十五・六・七号合冊 小笠原長和)。

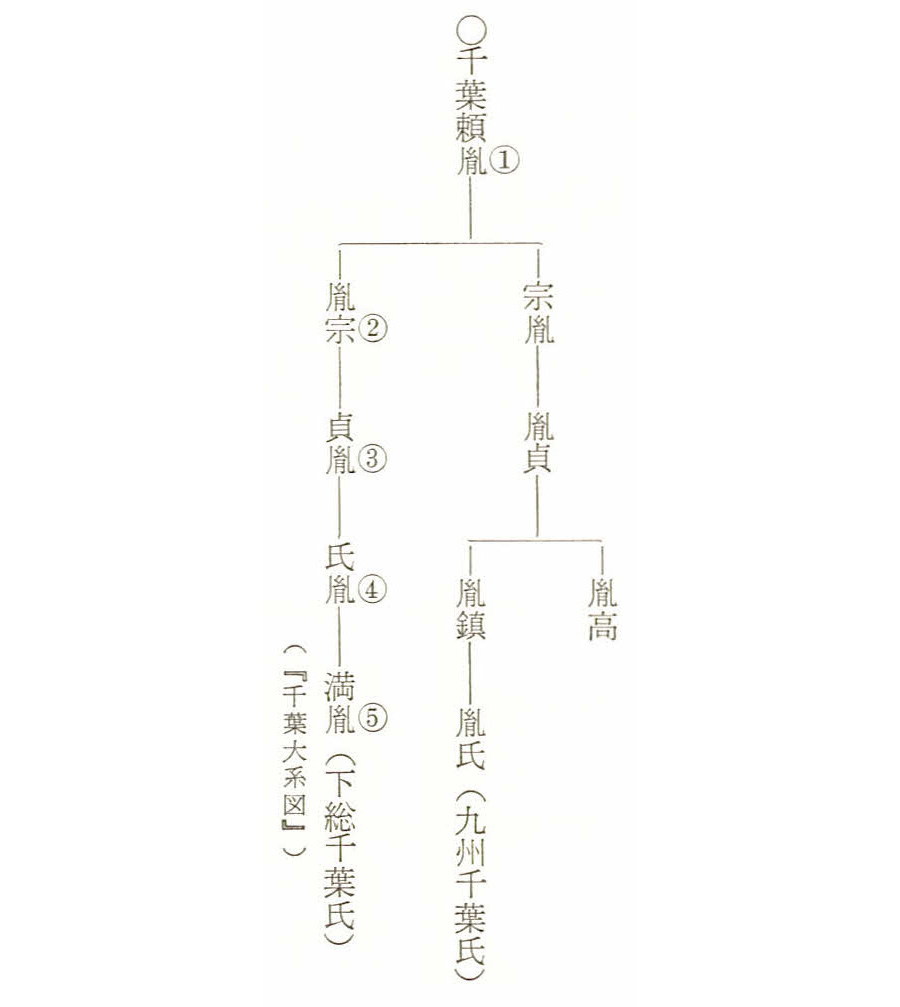

九州千葉氏の歴史は、蒙古襲来の際、肥前国小城(おぎ)郡(佐賀県)に所領をもつ千葉介頼胤の九州下向に始まる。文永十一年(一二七四)十月、蒙古軍との合戦に出陣して負傷した頼胤は、翌建治元年(一二七五)小城(おぎ)の地で没した。その後、跡を長子宗胤が継ぎ、蒙古防衛のためひきつづき九州に在留した。『千葉大系図』によると、宗胤は永仁二年(一二九四)三十歳でかの地で世を去ったとある。その子胤貞は幼少であったため、叔父の胤宗が下総に在って千葉氏の実力者となり、これ以後、千葉氏の本宗は胤宗の子孫に受継がれ、胤宗の子貞胤は千葉介となった。一方、宗胤の子胤貞は、本領の下総千田庄(多古町)にいて千田太郎・大隅守と称したが、成長するとともに父の遺跡を回復することを企図するに至った。この対立関係を背景として、千葉一族は南北両党にわかれて同族争いを展開するが、貞胤は新田義貞の軍に属して南朝の将として活躍する。一方、胤貞は足利尊氏の信頼があつく、やがて下総国内を二分して熾烈な戦闘を展開する。

千葉氏系譜

胤貞の本領である千田庄は、両総国境を貫流する栗山川の中流、やや開けた多古盆地を中心に、その周辺の台地と谷田からなる荘園であった。この千田庄に、建武二年(一三三五)突如として戦乱がおこった。庄内の三倉寺の住僧の手紙には「(前略)寄候て少々人打せ、手負はせて引返候、其日諸方箭合にて候か、皆千葉方打負候、当荘為躰、天地動程事候(後略)」とあって、千田庄内の諸方で合戦がおこり千葉方が敗北したと報じ、当荘は天地が動くほどの惨状であったと記している(『金沢文庫古文書』)。さらに同年八月の尊氏叛乱の際、千葉介貞胤は京都に在ったが、その留守をねらって千田胤貞・相馬親胤の連合軍が千葉城を攻めていた。『相馬文書』中には、「下総国千葉城発向之時」あるいは「向二于千葉楯(館)一合戦之処」と記されており、この千葉城攻撃も千田庄の戦乱と密接な関係にあったものと推測される。すなわち、これは一城のみの攻撃ではなく、千葉介貞胤一統に対する千田胤貞以下の不満諸族の総攻撃であったものとみられる(「南北朝内乱と千田荘」『郷土千葉の歴史』川名登)。

建武二年(一三三五)十二月、千田胤貞は足利軍とともに西上するが、当時、千田庄内では不測の事態が起っていた。それは千田一族の「孫太郎子息滝楠殿」が宗主胤貞に対して叛乱を企てて、千葉介(貞胤)と一味同心して、竹元や岩部など付近の在地武士を糾合し、胤貞の本拠である大島城(多古町島)に攻めよせたのだった(『金沢文庫古文書』)。叛乱軍の勢力は強大で、たちまちにして大島城以下、土橋・並木の諸城を攻略するが、金沢称名寺の僧悟円は戦況を詳細に記している。

千葉侍所廿七日以大勢、土橋城へ打入候て、朝より及晩影候まで、散々合戦仕候て、土橋城責落候き、城内人々不及力候いて、敵多打候て、十二人打死仕候了、大嶋よりも、岩部よりも、なにと存候けるやらん、しりつめも不仕候て、此城被打落て候、並木の城も、如本千葉方よりたてつき候よし承候(『金沢文庫古文書』)。

当時の合戦状況を彷彿(ほうふつ)とさせる文章であるが、圧倒的な叛乱軍のために、大島城から土橋城を経て岩部城に至る防禦線は分断され、早朝から日没に至る戦闘の末に土橋・並木の両城は陥落している。

建武三年(一三三六)十月、北国越前に転戦した千葉介貞胤は、木目峠で風雪の難にあい、足利軍の斯波高経に投降した。やがて、貞胤は尊氏の傘下に属して、胤貞との間に和解が成立するが、同時に下総の内乱も終りを告げたものと推測される。