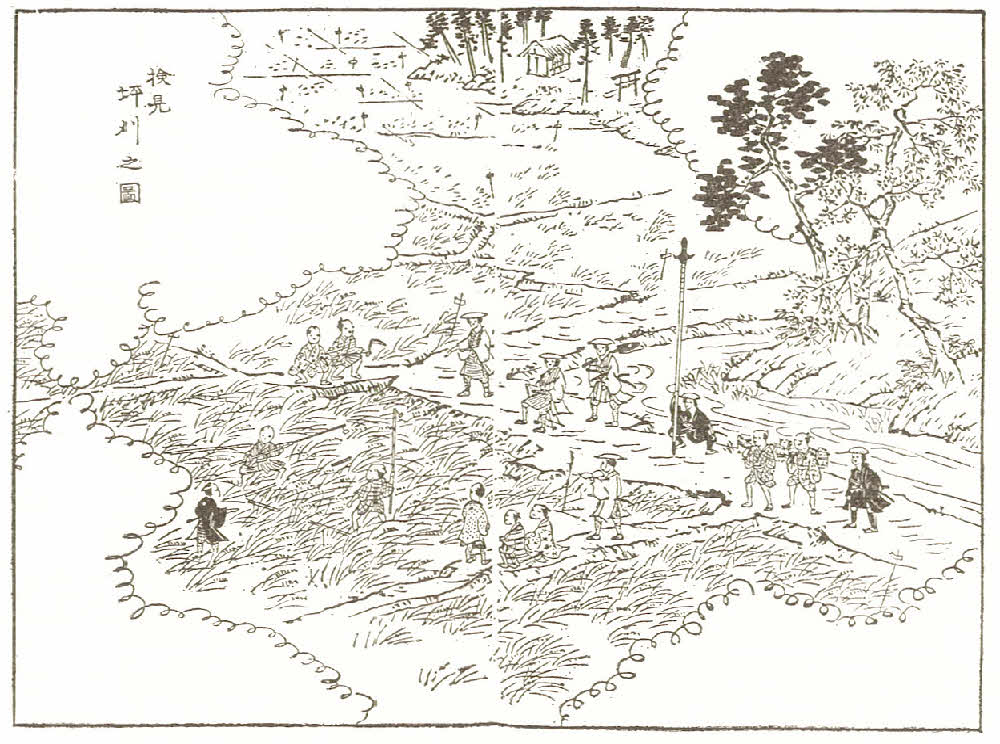

検見取りは、毎年広さ一歩(一坪)の稲を刈って、その年の標準収穫量を決め(これを「坪刈(つぼが)り」という)、豊凶を見定めた上で租額を決定する方法である。検見の方式は、まず村役人を中心に一筆ごとにその年の年貢量・字名・反別・名請人などを記入した札を立て、その作況を内見(ないけん)帳に記し、代官や検見役人の宿泊先まで届ける。検見の指定日に代官の手代が担当区域を見分し、中庸の田を見立てて坪刈りを行い、坪刈帳を作成する。そして、坪刈りの結果を名主に確認させて印をとる。これをふつう小検見(こけみ)という。次に代官自ら検見を行い、米のでき具合や検見状況を小検見手代と評議した上で租額を決定する。

写真 検見坪刈りの図(安藤博編『徳川幕府県治要略』柏書房刊より転載)

一方、定免制というのは、その年度の豊凶に関係なく、過去数年間における収穫高の平均を基準に、一定の期間、同じ年貢量を課する方法である。享保三年(一七一八)九月、幕府は、幕府直轄領に検見取りから定免制へ切り替える旨の法令を発布した。ただ、この法令によって全国の幕府領が一斉に定免制へ移行したわけではない。水利条件が良好で、しかも旱損・水損がない地域から定免制を導入するよう命じているのである。各地域の生産条件が最良のときに定免制に切り替え、そのあとたとえ条件が悪化しても、良好時の定免で年貢収取を実現しようとしたもので、この法令は、年貢の安定的な確保とともに、年貢増収を目論んで布令されたものであったといえよう。

町域では、南飯塚村(戸塚知行所分)において、元禄十五年(一七〇二)に「午ノ年より戌ノ年迄五ケ年定免申付候」とあるように、早くも元禄期から定免制が採用された村もあり、一様に享保期に検見取りから定免制に移行したとはいえないが、表13の木崎村(服部知行所分)の例でみられるように、その享保期に切り替わった村が多い。

| 年度 | ①所領高 | ②検見引 | ③本田畑納合 | ④高外 | ⑤合計 | ⑤/① |

| 宝永7 | 石 63.820 | 反 4.410日損引 | 石 20.129 | 石 0.044 | 石 20.173 | % 32 |

| 正徳1 | 63.820 | 19.436 | 1.451 | 20.887 | 33 | |

| 正徳3 | 63.820 | 20.871 | 1.553 | 22.424 | 35 | |

| 享保3 | 63.820 | 18.415 | 0.713 | 19.128 | 30 | |

| 享保4 | 63.820 | 20.287 | 0.782 | 21.069 | 33 | |

| 享保6 | 63.820 | 19.203 | 0.774 | 19.977 | 31 | |

| 享保12 | 63.823 | 石 1.600 | 21.166 | 0.836 | 22.002 | 34 |

| 享保13 | 63.823 | 21.916 1.992 | 37 | |||

| 享保14 | 63.823 | 21.916 | 34 | |||

| 享保15 | 63.823 | 21.916 | 34 | |||

| 享保16 | 63.823 | 21.916 | 34 | |||

| 享保17 | 63.823 | 21.916 | 34 | |||

木崎村は、寛文八年(一六六八)時点では、旗本高木氏(一〇七石余)と同服部氏(六三石余)との二給村落で、寛政五年(一七九三)では、高木氏は知行替えされ、その知行分は与力給地(一〇七石余)となった。また、村添新田部分が内方鉄五郎代官領となって三給となり、その三給支配は、幕末まで変わらなかった。そのうち、服部知行所(六三石余)の年貢収納状況をみると、一貫して反取りで年貢量が決められ、幕初はずっと検見取りであったが、享保期を境に定免制へと切り替わっていく。年貢量の変遷をみると、宝永七年(一七一〇)には、田方四町八反二畝二〇歩半のうち、四反四畝一〇歩が「当検見土荒・毛荒日損に引」きとまず検見引きされ、残りの四町三反八畝一〇歩半に対して、反当り三斗一升の取米で一三石五斗八升八合八勺五才が田方年貢として算出されている。畑方二町一反一畝については検見引きはなく、反当りやはり三斗一升の取米で六石五斗四升一合が取米として計上され、合計二〇石一斗二升九合余が本田畑の年貢として算定された。このほか、高外分として新田分が古新田八畝二六歩と古新畑二畝二〇歩があるが、前者は日損のため検見引きとなり、後者の分のみが四升四合余となって、合計で二〇石一斗七升三合がこの年の年貢量と確定した。表中の「検見引」は、この宝永七年と、享保十二年(一七二七)の一石六斗のみで、知行高に対する全体の年貢量は、定免制に移る同十三年以前まで、三〇%から三五%余までかなりの振幅がある。しかも、正徳三年(一七一三)を最高に、以後それを超える年貢量は実現できていない。領主が年貢収納高の安定化と年貢増徴を意図して定免制に切り替える条件は、すでに整っていたといえよう。

享保十三年から、本田・新田分合わせて年貢高は二一石九斗一升六合と定免になった。その年は、定免を新規に導入したにもかかわらず、一石九斗九升二合が加免となり、最高の年貢高二三石九斗八合を記録してしまった。しかし、翌年からは、二一石九斗一升六合が、木崎村の服部氏の年貢高となり、以降、同知行所ではその年貢高で固定する。こうして、検見取りから定免制への移行が、年貢の安定的な確保とともに、年貢量の増収を期待して行われたことが、ここでも再確認される。

定免制の採用は、領主側に有利となるだけでなく、農民側、とくに有力農民にとっても、年貢量が固定することから、豊作年度には余剰米を貯わえることができ、それを売却して利得をうる条件が生まれる。その場合、農民の手元に余剰部分を残さないようにとする年貢収奪の原則を壊すことになり、封建領主にとっては、その存立基盤を根底から揺り動かされる要因ともなりかねなかった。

ところで、定免制が導入されたといっても、必ずしも年々定量の年貢高を収取するというわけではなく、大凶作のときは、「破免(はめん)」といって一時的に定免が破棄されることもときどきあった。また、同表の木崎村(服部知行所分)で享保十三年に検見取りから定免制へ切り替わった年度に、定量の年貢米のほかに「加免」されていることからも知られるように、定免中でも「破免」の上、定免以上の年貢米を徴収されることもあったのである。