江戸時代の農民が専ら使用する農具としては、鍬・鎌がよく知られている。安良城盛昭氏は、中世末から近世前期にかけての農業生産力の発展を担いうる典型的な経営形態を、「一町歩以下の耕地を保有し、その農耕は基本的に単婚小家族の家族労働力のみの投入に依拠し、主として鍬・鎌の人力農具を以てする小規模農民経済」であるとした。そして、その経営形態こそが、近世農業を特徴づける小農経営にほかならず、それが、小農自立を推し進め、近世社会を成立させる生産力向上の基礎であるとしたのである(『幕藩体制社会の成立と構造』)。同氏はさらに続けて、近世農業の基本的な形態は、畑作の二毛作、三毛作などの連作、あるいは水田裏作農業であり、それを可能とする刈敷(かりしき)を投入しての有肥農業には深耕が不可欠であるが、近世初頭に地主手作りが用いていた牛馬用の犂は、その構造上非常に安定的であるにもかかわらず、深耕には甚だ不向きであったとした。これに対し、小農が使用する鍬は、手軽な人力用具であっても、深耕によく適し、夫婦中心の家族労働力だけで十分に連作、有肥の農業を発展させることができたとした。こうして、生産用具における犂から鍬への転換が、近世農業を発展させる上で「てこ」の役割を果たしたと説くのである。ただ、鍬が近世初期にどのくらい、農民の間に普及していたのかを確認することは、極めて困難である(『栃木県史』通史編 4)。

いずれにしても、多肥多労働による集約的農業に特徴づけられるように、土地生産力の向上が第一義的に考えられていた近世農業においても、こうした鍬の小農への普及をはじめ、各種の人力農具に改良が加えられ、労働生産性の上昇に直結する一定程度の農具の進歩がみられた。農具は、耕耘(こううん)用具と脱穀調整用具、およびその他の用具に大別される。ここで、それらの農具が江戸時代にどのように改良され、進歩していったかを、主要な農具で概観することにしよう。

まず、耕耘用具では、鍬の改良、発達に著しいものがあった。鍬は近世農業を発展させる代表的な農具であり、近世農業に特徴的な有肥、連作農業を行うには深耕が不可欠であるが、鍬はそれを可能にした。また、鍬は比較的安価で求められたので、一般農民はもとより下層農民にまで広く普及し、小農経営の技術的な基礎ともなった。

なかでも、元禄期を境に普及しはじめた備中鍬(びっちゅうぐわ)(万能鍬)の出現は、画期的なものであった。もともと平鍬(風呂鍬)のなかから打(うち)鍬専用の鍬として分化したこの鍬は、鍬身が三本または四本の刃に分離したもので、一般にこのように刃の分離したものは備中鍬と総称され、その後の農業生産を支える重要な農具として広く使用された。それまでは、同一の鍬が荒起し、砕土、うね立て、中耕、土寄せ、除草などに用いられ、わずかに土質の違いや新鍬・古鍬などの区別によって用途が多少異なるに過ぎなかった。『農具便利論』で詳しく紹介されている深耕用のこの備中鍬が登場したことにより、用途に応じた分化が一層促進された。備中鍬は、鍬先に錬鉄が使用され、近世初期には「回遊職人」による庭先製造であったが、次第に注文生産となり、近世中期に至って商品化されるようになったといわれている。

町域の農民が、当時この鍬をどの程度所有し使用していたかを知る史料は見当たらないが、鍬を求めてわざわざ奥州までその入荷のために出向いていることを伝える史料が残っている(大網 苅谷英二家文書)。それには、文化十年(一八一三)に、大網村の平右衛門が、奥州棚倉領河下村の近藤建吾なる者のところまで、「遠路被成御出、鍬荷直段取極、御売(買)受」のため出張していることが記されている。平右衛門は、恐らく大網村で鍬の仕入、販売を営む農具商人であったのであろう。鍬を入荷するのに、遠く奥州まで買い入れに行くという事実は、それだけ小農の間で鍬が広く使用され、また欠くことのできない農具であったことを物語っている。

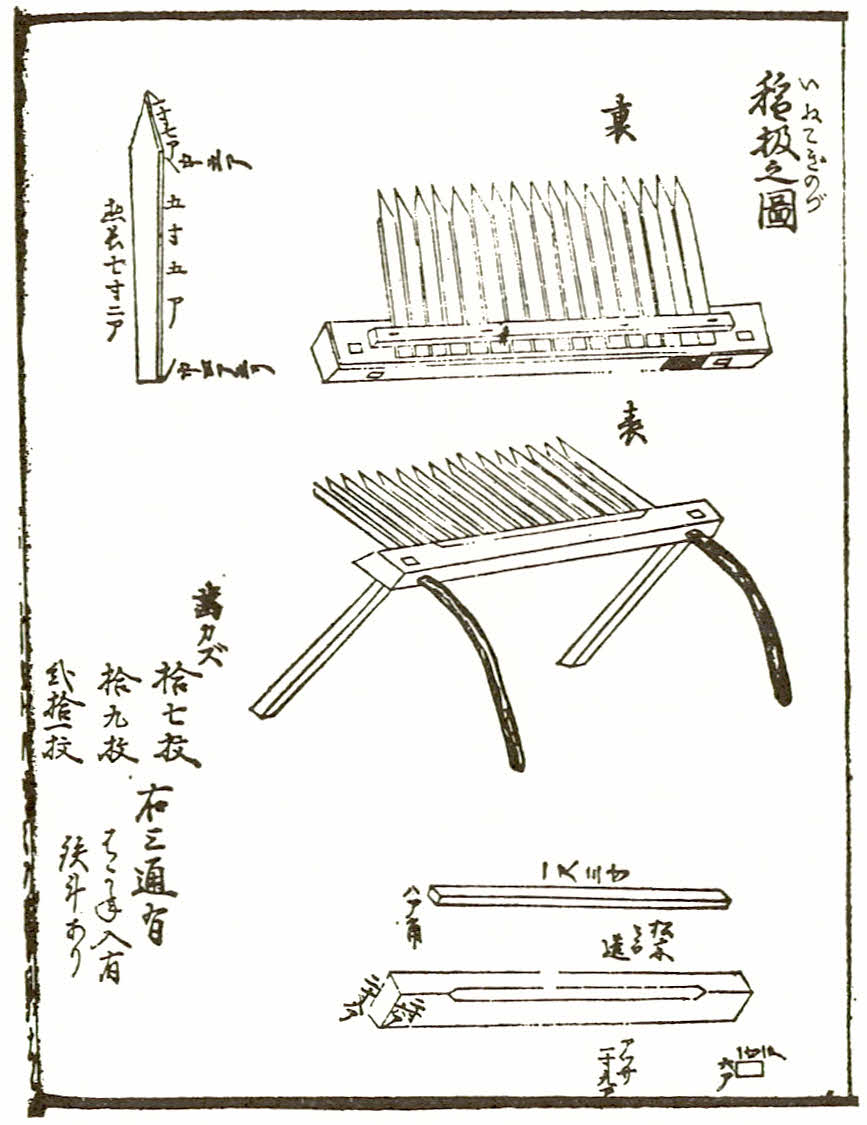

脱穀調整用具の分野でも、耕耘用具と同様一定の発達が認められる。とりわけ元禄期に発明された千歯扱(せんばこ)きは、その後の農業生産力の上昇に大きく寄与した。千歯扱きは、台上に先の尖った鉄刃を数十本取りつけ、固定した鉄刃の間に稲束をひっかけて一気に籾を落とす道具である。この千歯扱きは、従来の扱き箸に比べて十倍もの能率が上がったことから、以後広く用いられることになった。そのころ、脱穀作業は婦女子が主に担当していたが、千歯扱きの出現によって、婦女子の生業が奪われるようになったことから、この農具は、「後家倒し」とか「後家泣かせ」などとも呼ばれた。

籾磨(もみす)りについては、元禄のころからそれまでの木の磨臼(すりうす)に代わり、土の唐臼(からうす)(籾磨臼、あるいは単に磨臼ともいう)が使用されるようになった。これは、寛永元年(一六二四)のころ、中国から長崎にやってきた土臼作りが、日本人にその製法と使用方法を伝授し、以後一般化するようになった。木の磨臼が半回転であるのに対し、この唐臼は、粉ひき用の石臼と同様、完全回転し、手の回転運動を遣木の往復運動に替え、この往復運動を円運動とするように連絡したものである。木臼の能率が一日一石程度であったのに対し、土の唐臼は一日三石を摺ることができた(『体系日本史叢書11』)。

このほか選別用具としては、従来の箕(み)、篩(ふるい)に代わって唐箕(とうみ)と千石簁(せんごくとおし)・万石簁(まんごくとおし)が使われるようになった。唐箕は元禄期に中国から伝来したといわれ、千石簁は貞享(一六八四~八七)のころ、江戸小石川の釘屋喜兵衛によって考案され、米と籾殻を選別するのに大いに効果があり、そのため多くの労力が省かれるようになった。千石簁より一回り大きい万石簁は、日本特有の農具で、延宝八年(一六八〇)ごろ発明された。なお、千石簁の能率は、それまでの唐箕に比べて十倍もの効率があがったといわれる。

以上江戸時代に使用された農具のうち、主要な農具の改良、発達についてみてきたが、これらのほかにも目ざましい発達を遂げた農具が数多くあり、そうした生産用具である農具の顕著な発達が、江戸時代の農業生産力の発展に大きく貢献したことはいうまでもない。