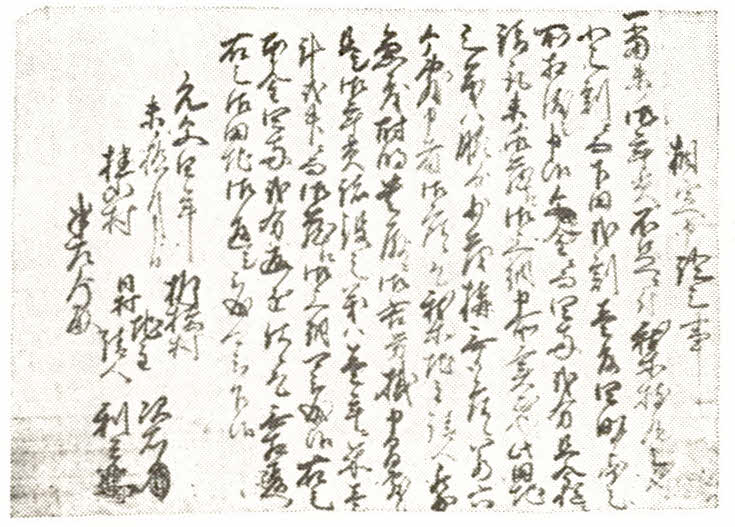

写真 質地証文 (桂山 島田輝彦家文書)

田畑を質入れする際、質入主から出される質地証文は、本物返し、年季売りの如何を問わず、上の写真の証文のように、ふつう年貢・諸役は質取主の方で負担した。しかし、なかには、次の質地証文のように年貢・諸役の一部ないしは全部を質入主の方で負担することもあった(東金市<前小西在住>小関一家文書)。

| 売渡シ申田地之事 | |||||

| 一 | 戌ノ御年貢不足ニ付、我等田畑之内越作壱反四畝歩之所金子拾四両慥ニ請取、御年貢上納仕候処実正ニ御座候、年季之儀は三年ニ売渡申候、此田地ニ付脇より構無御座候、御年貢之儀は其方ニて上納可被成候、諸役之儀は此方ニて相勤可申候、年季明、本金拾四両相済候ハヽ、田地御返シ可被下候、為後日請人・売主判形相渡申候、仍て如件 | ||||

| 享保三年 | 売主 | ||||

| 戌極月廿九日 | 五郎兵衛[印] | ||||

| 請人 | |||||

| 新兵衛[印] | |||||

| 同 | |||||

| 弥五兵衛[印] | |||||

| 平右衛門殿 | |||||

享保三年(一七一八)の右の質地証文は、五郎兵衛が、年貢に差し支えたため、田地一反四畝を抵当にして平右衛門から一四両を借用したとき作成されたものである。質入年限の三年が経過して年季が明け、前借金(本金)一四両を返金すれば、元の質入主のところへ田地が返ってくるという本物返しの形態をとっている。ここで注意しなければならないのは、年貢は質取主の側で負担することになっているが、諸役については、質入主の方で勤めることが文言にうたわれていることである。質入れによってこの田地の耕作権が三年開平右衛門の方へ移転するにもかかわらず、その田地に賦課される諸役は、質入主の五郎兵衛の方で負担しなければならないのである。田畑永代売買禁止令の罰則の一つに頼納質(らいのうじち)を厳禁する条項があったが、実際には禁令のはずの頼納質(年貢か諸役の一方を質入主が負担するのを半頼納という)が行われていたのである。

頼納質の場合、現実に耕作権が質取主の方へ移って、耕作地を一時的に手放す質入主が、その土地に課せられる諸役を勤めなければならないのであるから、質入主の負担は自から大きなものとなる。また、ふつうの田畑の質入れの場合、その大部分は、質入主自身がその自分の質入地を請作すること、つまり直(じき)小作することが多かった。ところが、質取主との小作関係に入れば、領主への貢租はいままで通り負担し、その上に新たに金主へ小作料も納めなければならなくなり、貨幣の調達に行き詰って土地を質入れした農民が、領主への貢租のほかに金主への作徳米も負担しなければならない状態では、とてもその質入地を請け戻すことはできない。質入形式によって質入主の方に土地の請け戻しの権利が残されているといっても、一度質地関係に入ると簡単には土地を取り返すことができず、質地の多くが質流れとなって、金主の所持地となってしまうのである。

質入れから質流れに至る筋道は、原理的には以上述べたような経過をたどるが、町域村々の質取主の質取状況をみる限り、質入年季が切れたといっても、直ちに流地してその土地を取り上げることは、あまりなかったように思われる。のちほど検討することになるが、質取主と直小作関係にありながら、前借金(本物返しの場合)の返済はもとより、小作料さえ十年間以上も滞納したまま放置している場合がかなり見受けられる。この場合は、質入れは全く形式だけのもので、質入主は質入れ前と同じように自分の所持地を耕作して農作物をえるのである。