この片手廻しによる小地引網の漁撈方法が二艘の網船によって操業されるようになるのは、一般に元禄・享保期からであるといわれ、享保・延享年間には、二艘、三〇人前後の水主による地引網が普及した(荒居英次前掲書)。また他の史料(国立史料館祭魚洞文庫 明治十二年「九十九里漁場沿革及附言」)では、

二百年前延宝・天和ノ比ハ、網数相増シ、漁業盛ニ相成、此網布数三反ヨリ四反位、間数五尺、棹廿五間、四ツ契リ、荒手網モ右ニ準シ、網ハ藁網ヲ用、水主ノ人数ハ廿二、三人ヨリ三十人位乗組

とあるように、延宝・天和期には、網の分化と大型化がみられた。しかしそこでは、網の材料は依然と藁が主体であった。それが、享保・元文期になると、「網ニ苧麻ヲ用ヒ、藁網ハ末ノ方へ用ル迄」(前同史料)に発達した。この麻苧(まお)の使用で地引網が一層強固なものとなり、九十九里の鰯地引網漁業は、享保以降の魚肥需要の飛躍的な増大に応えることができた。地引網漁業の発展は、船材や納屋材に用いられる材木の安定的な供給とともに、網の原料として藁に代わって麻苧が使用されたことによってもたらされたのである。材木の供給は、近在の内陸部で近世中期から興隆をみた挿木(さしき)造林による杉木の植栽が、また麻苧は、下野国などで特産品として盛んに生産され始めたことが、その条件を満した。

ところが、漁具の原材料の改善によって著しい発達をみせた地引網漁業も、「宝暦ノ末ヨリ明和・安永ノ比不漁ニテ地曳網相衰、網数半アリ減」じるほどの危機に直面する。網の原料である麻苧を導入することは、結果的には麻苧特産地の下野国などの豊凶如何に大きく右左されることになり、不作によって麻苧価格が異常に高騰すれば、漁業経営自体が潰れてしまうような状態に追い込まれかねなかったのである。この危機は、寛政二年(一七九〇)の幕府の麻苧下直売買奨励による地引網漁業保護策によって切り抜けることができ、化政期には、網布数も六反腹と称する長さ六〇尋くらいの網を使用し、「藁網相止メ、其比ヨリ年々盛ニ網数相増シ、湾中百廿乗モ」数えるほどに回復した。そして、地引網自体も一段と大型化し、「人数大地曳六、七十人、中・小地曳網四、五十人乗組」むほどの地引網漁業に成長した。こうして、天保期になると大型の地引網漁業が一般化し、使用する網も、

全部麻綱ヲ使用シタリ、麻綱ハ二十尋ヲ以テ一房(ボウ)ト云ヒ、四房ヲ以テ一担(カツギ)ト云ヒ、一担ノ目方一七乃至二十貫ナルモノヲ用ヒタリ、此頃ニ於テ曳網長サハ十六房乃至三十二房、則チ三百二十間乃至六四〇間ヲ以テ適当トナセリ(国立史料館祭魚洞文庫「九十九里ケ浜大地曳」)

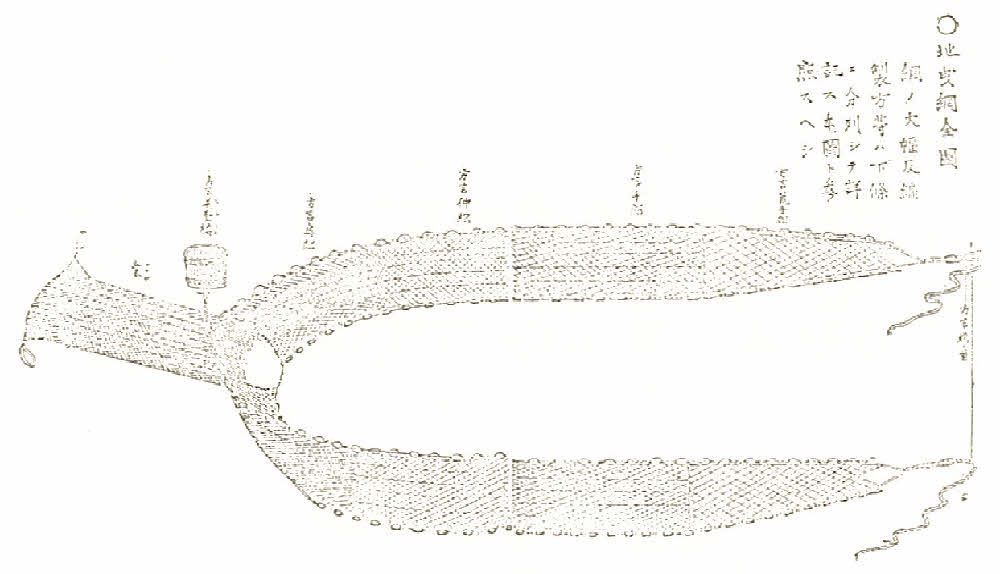

とあるように、全部の網に麻苧を用いるようになる。しかし、地引網がこのように逐次大型化していった反面、麻苧の売買価格に大きな影響をうけ、幕府の価格統制に依存しなければ存続できないなど、経営の独自性は弱められた。したがって必然的に経営そのものも不安定なものにならざるをえなかった。いずれにしても、化政期から天保期にかけては、上掲写真のような大規模な地引網が広く用いられるようになった。

写真 地引網図(千葉県漁業連資料室蔵)

次に漁期は、大体春職(はるしょく)(春季)と秋職(あきしょく)(秋季)の二期(ほかに夏職を設定する場合もあった)からなっていた。そして、一職中で本職中の時期とそれ以外の職期とを区別した。本職中に漁獲した場合を「本当り」といい、その他を「引分(ひきぶん)当り」と呼んだ。秋漁では、「ジャミ」(背黒イワシの小さいもの)が多く、田作(たづくり)(ごまめ)といって干鰯に加工された。とくに、寒中に獲れる鰯は、脂肪ののりがよく、干鰯や〆粕など魚肥に適したという。

二艘の網船を用いた大型地引網の漁法は、左船を真網(まあみ)船といい、それには袋網と奥網・中網・手網・荒手網からなる片方の網を積み、また右船を逆網(さかみ)船といってもう一方の網を積んで、まずそれぞれの船が魚群を取り巻くように沖へ漕ぎ進む。一艘の乗組漁夫は大体三〇人位で、左船に沖合(おきあい)が一人乗り込んで、船の進退、あるいは網の投げ入れや張り方を指揮した。沖合は平時番屋にいて、海の様子や海水の良否、かもめの飛び方、風向、潮流などを観察して出漁を決定する。九十九里浜では、主に次の六種類の識別で魚群を察知したといわれる(永田征子「九十九里の大地曳」)。(1)いろ、魚群が海面に多く集まると海水が薄い赤色になる。(2)あわ、泡は魚が水面に出ないで、海中で移動するときにでき、大きい泡は大鰯で、小さい泡は「ジャミ」か「せぐろ」のときにできる。(3)はね、魚がたくさん集まると、海上にはね上がる。(4)とり、かもめが魚群を発見して水面に飛び降りるのを見て、魚の存在を知る(これをとりがけともいう)。(5)ざなぎ、魚が海面に浮いて泳ぎ回る状態をいう。(6)はもんぜり、鰯が、鰤(ぶり)やソオダ鰹(かつお)や鯨のような大きな魚に追われて岸のにごりに逃げてくることをいう。このような魚群発見には、長い経験と多分に勘に頼るところが大で、沖合は、それらを習得した漁師でなければ勤まらなかった。

鰯群を識別して出漁した二艘の網船は、鰯群を取り巻くと、二艘が接近して双方の網と袋網を結合し、最初に袋網を海中に投げ入れ、左右に別れて奥網から順に網を投じながら陸の方へ漕ぎ寄せてくる。全部の網を投げ終えると陸に近づき、両方の荒手網の端にそれぞれの引綱を結びつけ、その引綱を引手の岡者(おかもん)に手渡すと、屈強な水主一人が麻縄を持って他の二人とともに海中に飛び込み、鰯の入った袋網の口を結んで鰯が逃げるのを防ぐ。その袋網を浜辺に引き揚げると、結んだ口を開き、岡者が鰯を掬(すく)い、背中に背負って、上質の鰯を大場へ、下等な鰯を下場へと水揚げする。

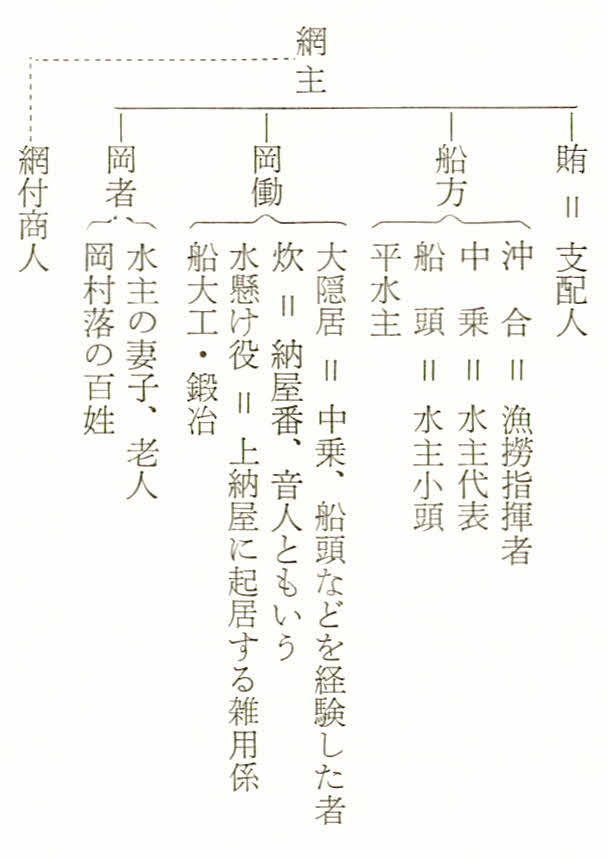

この漁業の方式による人的構成は、図20のようになる。

図20 地引網経営組織図