「塩場頭」に関する出入は、早くも元禄三年(一六九〇)に四天木村と浜宿村(現白子町)との間で争われている(四天木 内山裕治家文書)。浜宿村の塩場内に一〇〇尋(ひろ)ほど四天木村の者が小作地にかこつけて不当に入り込んでいるという浜宿村の訴えに対し、先年野村彦大夫代官所時分より以後、両村の「浜境」が決定され、四天木村では塩年貢九〇俵、舟役銭永二貫三〇〇文を年々上納していると反論する。そして、延宝四年(一六七六)に巡検使山田六右衛門以下三名によって、四天木村の浜の長さは七五〇間と決められ、むしろ、小作場に事寄せて浜宿村の方が四天木村へ七〇間ほど越境していると主張した。この出入の結末については詳らかではないが、漁業に携わる村民がこの場所をいかに重視していたかが分かる。

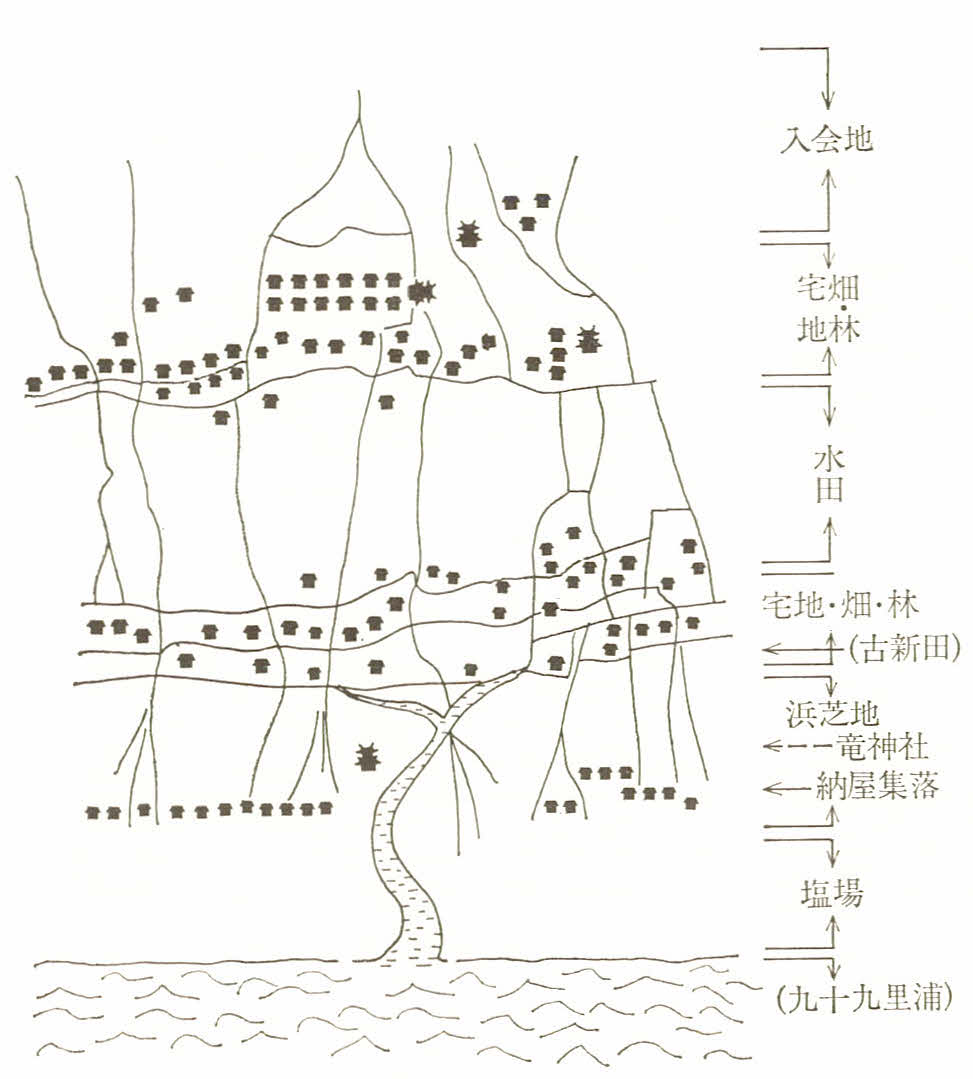

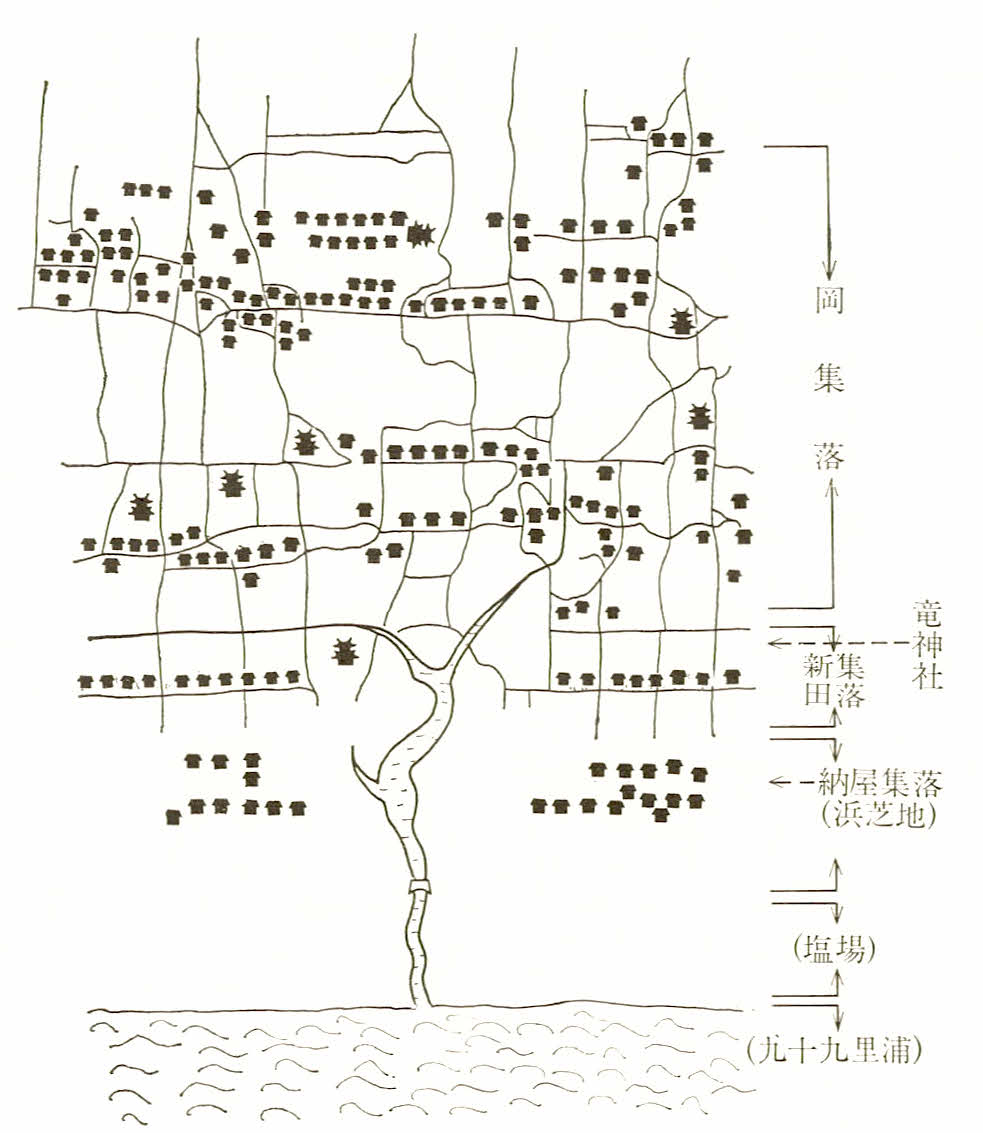

ところで、地引網による漁業生産を行う場合、水主が住む地所を確保することは、不可欠なことであった。彼らが住居を構える場所、つまり納屋集落は、「塩場頭」をさらに内陸へ入った浜芝地というところに形成された。九十九里浜中央部の臨海集落は、内陸から順に岡集落、新田集落、納屋集落と並ぶ。これらの集落の発達順序については、岡、新田、納屋というように集落の移動現象として把える説(青野寿郎説)と、納屋集落は、新田集落よりもその成立年代が古く、豊漁期に漁村化し、不漁期に漁業経営の規模を縮小して、過剰人口を内陸の農村部に吸収し、その際、浜芝地に新田が開発されて、新田集落がつくられたとする見解(菊地利夫説)がある。この二学説の是非はともかく、四天木村では、図21・図22で示したように、元禄三年(一六九〇)の各集落が、天保八年(一八三七)には、全体的に海岸の方に進出していることがはっきりと認められる(図中の家数は必ずしも実数を表わすものではない)。元禄図で「塩場」と記されているところに、天保図では納屋集落が形成されているのである。そのことは、この地域の漁業神である竜神社の位置からも明らかとなる。こうして、徐々に拡大する浜芝地が開拓され、享保二十年(一七三五)以降、盛んに新田開発が行われた。そして開発された新田は、鍬下年季開墾が成功するまでの免税期間を経て村高に高入れされた。

図21 元禄3年の四天木村(四天木 内山裕治家文書)

図22 天保8年の四天木村

(菊地利夫「九十九里浜における臨海集落の

発達の歴史地理学的研究」より転載)

天保十四年には、大沼田村(現東金市)弥市右衛門と兵蔵、および代官手代中村廉右衛門ほか旗本家臣などから、浜芝地の開発願いが出された。その願書は、地引網の干場=「塩場頭」を二、三町確保してもなお、それに続く「丘方」が広大に開け、そこに芝草が繁茂して「寄洲」=浜芝地となっているので、ここを開発させて欲しいというものであった。また、当時そこでは、浜付村の者が不相応の家業を営み、村役人が勝手に拓り開いて田畑としたり、松や雑木などを植えて年々「徳用」し、あるいは、干鰯納屋や漁具の物置を建てて不法住居する者が数百軒もあると具申している。そして、場所によっては、その一棟に銭三貫二〇〇文ずつを村役人たちが取り立て、他村の出稼人には鑑札を交付して手札料として銭二〇〇文ずつを徴収するなど不当な行為をしているので、新田開発することによって、それらの不法行為も解消できると述べている。しかも、新田開発により、年貢賦課地となり、多分に「御国益」になると強調する(四天木 斉藤八重子家文書)。四天木村や今泉村が、近世初頭と比べて幕末期に村高が大幅に増加しているのは、享保二十年の高入れ(この年四天木村では、九六石余、反別三二町余が高入れされた)をはじめ、年々浜芝地の開拓が実施されて村高に組み込まれことに大きな原因がある。そこには、新田開発によって年貢増徴を意図しようとする幕府と、「無運上・無冥加」で浜芝地を利用しようとする網主・水主との間で、激しい対立が生じる要素を含んでいた。