寛政四年(一七九二)に蝦夷地根室にラクスマン率いるロシア船が一隻入港して以来、日本にはたびたび異国船が渡来した。ラクスマン来航によって、寛政改革の推進者として有名な松平定信は、海防の必要性を痛感して、翌五年二月より沿岸の諸大名に警備の補強を命じ、定信自身も上総・下総・安房・伊豆・相模の五か国の関東沿岸を巡検した。その後、文化七年(一八一〇)二月には、幕府は、奥州白河城主となっていた松平定信と会津城主松平容衆(かたひろ)に房総沿岸の防衛を命じた。

こうした海防を強化する施策が進められるなかで、弘化二年(一八四五)に米国捕鯨船メルカトル号が、日本人漂流民二二人を護送して館山に接岸した。九十九里浜でも、文政八年(一八二五)の粟生村沖合の異国船をはじめ、弘化三年(一八四六)まで八度の異国船の接近があったことが報告されている(『九十九里町誌』各論編 上巻)。そのうちの一回は、天保三年(一八三二)に今泉村沖合に渡来したものである。それまで見たことのない外国船の来航を眼のあたりにして、漁業に従事する九十九里の漁夫たちの驚きは、いかばかりのものであったか想像されよう。

こうした異国船が関東近海に出没を繰り返していた折、嘉永六年(一八五三)六月三日の早朝、四隻の異国軍艦が伊豆半島沖を通過し、江戸湾に向けて帆を進めているという急報が届いた。この異国船こそ、米国東インド艦隊司令長官ペリー提督率いる旗艦サスクエハナ号以下の軍艦であった。ペリーは、アメリカ大統領の国書を携えて、武力によってでも日本に開国を実現させようという強い決意をもっていた。このペリー来航がわが国へ与えた衝撃は大きく、長い鎖国体制に安閑としていた幕府の狼狙ぶりは激しかった。ともかく、幕府は、この「黒船」の江戸湾進入に対処するため、江戸湾両側の三浦・房総の警衛を受けもつ川越・彦根・忍・会津の四藩、および近辺の大名たちに出陣を命じるとともに、多くの有力大名に動員命令を出した。そして、江戸湾沿岸の警備は、大名だけにとどまらず、旗本にも出陣の準備命令が下った。ところが、日常的に武器や兵員が不足する旗本には、それらを揃える力はなかった。そのため、知行地の村々の農民に軍役を課す一方、有力農民や村役人などを急遽家臣に登用して、兵員を確保した。このほか、村々では幕府から、兵糧米の供出や軍用金の徴発を申し付けられたり、また兵員の移動に助郷役を賦課された。さらに、沿岸村からは、漁船、船方、人足などが多数動員されたため、村民の負担は計り知れないものがあった。

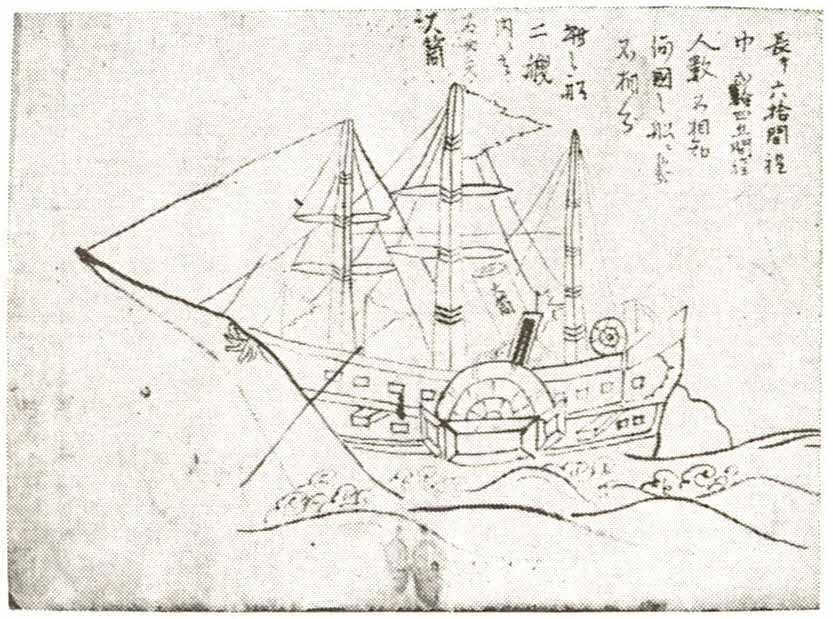

写真 異国船(細草 内山紀昭家文書)

ペリー来航による「浦賀表へ異船渡来」という報は、直ちに御書院番や御小姓組番の番頭衆にも通達された。その触は、知行村々へも周知せられ、翌嘉永七年(安政元)正月二十日には、清名幸谷村を分割支配する旗本杉田氏から村々へ急廻状が出されている。非常の節は、「御浜御殿」に詰めることになっているので、触当次第一か村より二人ずつ夫人足を差し出すようにと、その急廻状には認められていた。このように、九十九里地域に位置する町域の村々は、江戸湾内で繰り広げられる米国軍艦との攻防に全く無関係というわけにはいかず、たとえ離れていても、中央政局の影響を大きくうけることになるのである。

一度帰国したペリーは、翌安政元年一月十四日、軍艦七隻を率いて再び江戸湾に入港した。そして、同年三月三日、ペリー艦隊の威圧に抗し切れない幕府は、神奈川で日米和親条約に調印した。しかし、幕府は、この時点でもなお、外国と通商の途を開こうという意向はなかった。ところが、強力な軍事力を背景にアメリカ駐日総領事ハリスから開港を要求された幕府は、安政五年六月十九日、アメリカと日米修好通商条約を締結し、続いてイギリス、フランス、オランダ、ロシアとも同様の条約を結んで、翌六年六月二日からの発効を約束した。

この条約の締結によってわが国は、イギリスを中心とする世界資本主義体制のなかに否応なく組み込まれることになった。そのころ、世界の資本主義体制を主導していたのはイギリスであったにもかかわらず、わが国を最初に開港に踏み切らせたのはアメリカであった。それは、イギリスがインド・中国貿易に主眼をおいていたのに対し、アメリカが中国貿易と太平洋鯨船のための寄港地を求めて日本に接近したことに起因する。ただ、開港後の貿易では、むしろイギリスの方が、万延元年(一八六〇)横浜港での輸出入額のうち五二~六七%、文久元年(一八六一)―慶応元年(一八六五)には八〇%以上に達するという数字が示すように断然優位であった。当時のイギリスは、「世界の工場」の名にふさわしく、世界資本主義生産の三六%(万延元年)、貿易取引額も全世界取引額のおよそ四〇%を占めて、他の先進資本主義国の追随を許さなかった。いずれにしても、この時期、イギリスを含む西欧諸国の工業生産は急速に発展し、貿易額も著しく伸び、一八五〇年(嘉永三)以降の十年間に世界貿易取引額は、二倍近くに増大した。この貿易額の拡大は、主にアジア諸国への市場開拓によってもたらされた。アジアへの進出は、性能のよい武力を後盾てに強引に推し進められ、なかでも中国(清)は、一八四二年(天保十三)と一八五六年(安政三)の二度のアヘン戦争を経て、欧米先進資本主義国の市場の一環に強制的に編入された。

このような先進諸国によるアジアへの進出の過程で、日本の開国は必至の状況となった。隣国清国を植民地化し終えたイギリスが日本に攻めてくる、というハリスの強迫的な進言に動揺した幕府は、直接戦火を交えることなく、アメリカをはじめ、先進五か国と修好通商条約に調印したのである。世界資本主義体制に組み込まれたわが国は、その後、政治的・経済的側面で大きな矛盾を顕在化させることになった。とりわけ、この条約に織り込まれていた片務的な領事裁判権(治外法権)、協定税率(関税自主権の欠如)、最恵国条項など、以後も一貫して不平等条約に基づく貿易体制下に置かれることになったのである。

経済的な側面での具体的な変化は、日本からの輸出品が、生糸と茶にほぼ限定されたことから、この二品の生産については急激な拡大がみられたが、生糸の生産拡大は一部の地域に限られ、その発展もかえって生産価格の高騰によって絹織物業の衰退をもたらす結果となった。それだけにとどまらず、綿織物・毛織物の輸入によって、のちにはこの二品の生産も後退を余儀なくされていく。さらに大きな変動は、それまでの鎖国体制によって保護されていた国内流通市場が混乱し、開国によって各地の特産物が生産地から開港地へ直売されることにより、江戸への荷物が減少し、特権的な問屋層に大きな打撃を与えたことである。それはまた激しい物価上昇を惹き起こし、そのため下級武士や町人は生活に苦しんだ。そのうえ、金銀比価の格差によって、海外へ大量の金が流出し、逆に夥しい量の銀が流入したことにより、江戸・大阪・京を中心とする三都の市場の物価に著しい変動をもたらした。

右のような諸矛盾は、最初都市部で表面化したが、次第に周辺村まで波及し、下級武士による攘夷運動とならんで、都市の打ちこわし、農村の百姓一揆が多発するようになった。開港地の横浜からかなりの距離がある大網白里地域の村々でも、とくに九十九里漁業による漁獲物=魚肥の販売先として浦賀と結びつきが強かったのが、開港によりその流通機構に一定の変化をうけざるをえなかった。