明治・大正時代、水産業もそれに伴う漁家の生活も多様な変化を求められた時代でもあった。

白里尋常高等学校(現白里小)「沿革誌」は、就学という項目で明治四十年頃の当地区の生活ぶりを次のように記している。

就学

当校ノ所在地タルヤ、東大海ニ面スルヲ以テ、住民多ク漁業ヲ事トシ、今日ハ郷土ニ在リト雖モ、明日ハ家族ヲ挙ゲテ遠ク数十里ノ他郷ニ航シ、数年ノ後ニ初メテ帰ル者アリ、或ハ其土地ニ土着スルモノアリ、其ノ状、恰モ転々水・草ヲ追フテ移住スル遊牧ノ民ノ如シト雖モ、習慣ノ久シキ住民モ亦以テ異トナサズ、然ルガ故ニ児童ノ学令ニ達スルモ、猶戸籍ニ存セザルモノアリシナリ、近年ニ至ツテ此ノ風大ニ改善セラレタリ、以上ノ如キヲ以テ合併以前ハ、不就学、免除等ノ児童数及理由ハ確ムルコト能ハズ(以下略)

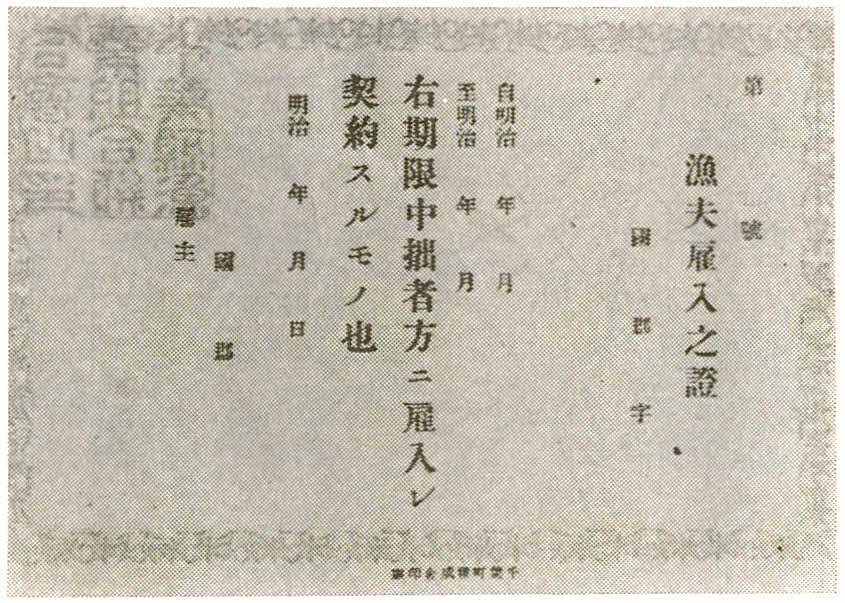

ここにあげたのは、学校という窓口を通してみた当町白里地区の明治末年の姿であるが、九十九里浜の砂浜海岸地帯で、大型船の出入りできるような良港もなく、浜にあげた中、小型漁船を駆って沖合漁業に従事するのが一般的漁業の姿であった。それは船主に傭われて写真「漁夫雇入之証」をとりかわして、漁業に従事する者から、「沿革誌」にみられるように家族ぐるみで漁業に出たり、あるいは他地域に出漁していく者もあったと思われる。

写真 漁夫雇入之証(四天木 斉藤八重子家所蔵)

漁業の規模からいえば特定のもの以外は、小規模なものであったことが推察できる。

明治後期に地引網による漁業が後退し、二十トンから三十トン程度の漁船二隻がペアを組んで行う「あぐり網」漁業がこれにとって代わった。浜辺にへばりついた形の漁業より魚群のいる所に行って漁をすることの方が積極的で効果も大きい。しかし当町の白里地区の場合は、他の九十九里浜付の漁村と同様よい港がなく、漁船の大型化がはかれず不利であった。このことは大原や勝浦などと対比すると一層よくわかるであろう。

網主(船主)は前記のような二十~三十トン級の船をもち、一隻が大体十人から十五人のりであるから、二十~三十人の漁夫を抱えていることになる。常に全員が活動できるとは限らないから、四十人程度の漁夫を抱えていたものと想像される。網主は豊漁が続けばよいが、不漁期には抱えている漁夫とその家族の生活をみるのが慣例でもあった。しかも地引網漁業の時代は漁業の片手間に農業もできたが、「あぐり網漁業」になると、とてもそんなことはできないので、家で食べるたしにする程度を老人や女、子どもが協力して耕作するのが一般的当地のすがたであった。ところで白里の沖合には「四天木根」、「五井根」といわれるバンクがあり、現在でもタイ、ヒラメの好漁場である。

明治後期から大正のいわゆる地引網漁業からあぐり網漁に代ってから、いわしだけではなく、あじ、さば、さんまなど、大衆向きの魚類を中心に獲っていく時代が続いた。

こうして、とった魚類を売り捌く方法にも当時の人びとは大変な努力をしている。

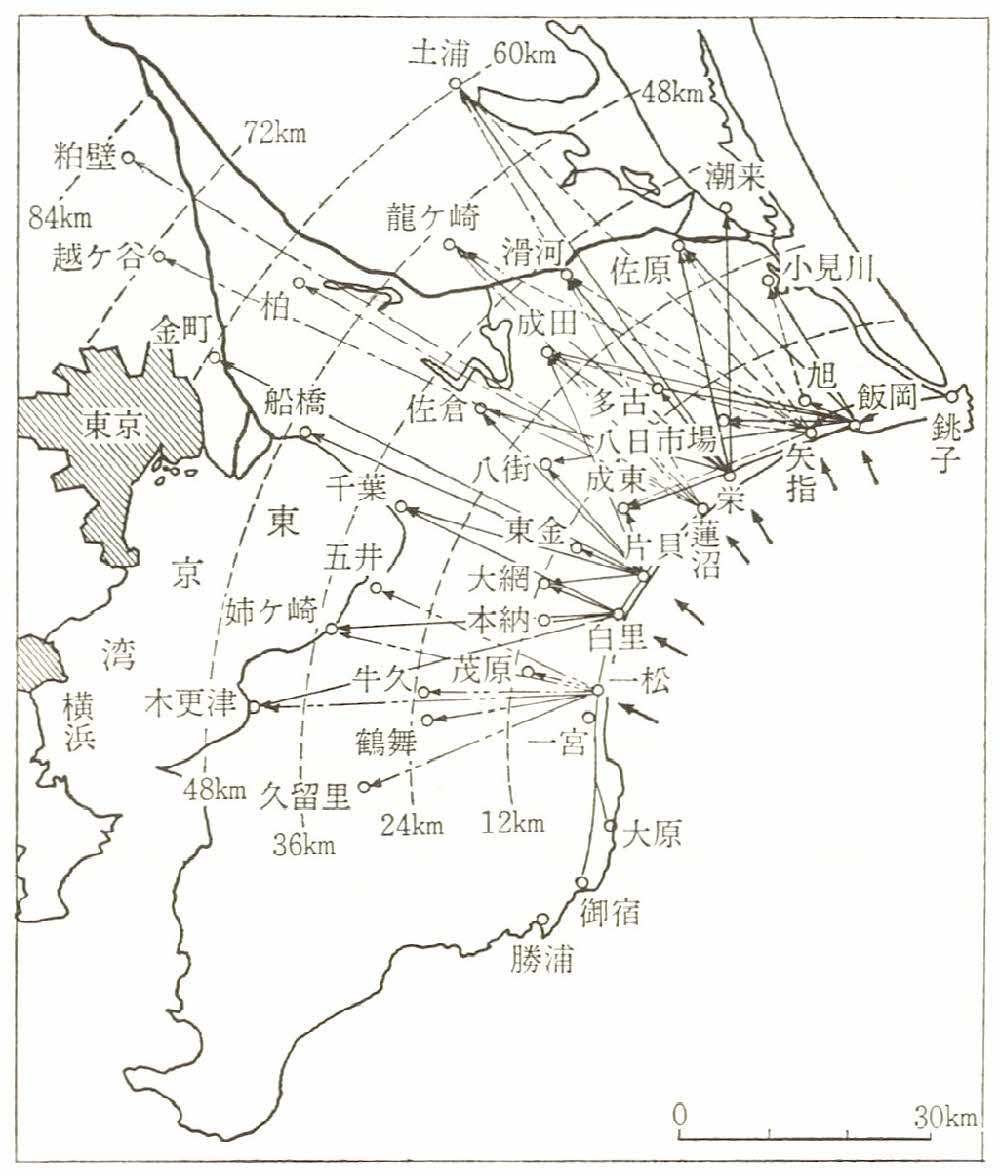

時代はやや下るが、昭和六年(一九三一)に青野寿郎氏が九十九里浜の漁村から自転車で行商に出かける人びとの行商圏を調査した。この内容は『日本地誌』8・神奈川県・千葉県の部に上の図とともに収録されている。この中に白里の鮮魚行商人の活動圏が出ているので、これを次に引用した。

この図7をみると、白里から自転車で近いところは大網・本納と、このあたりは驚かないが、遠いところでは千葉市、市原市の姉が崎、木更津市となると、むかしの人のエネルギッシュなことに驚嘆せざるを得ない。しかし蓮沼村から埼玉県の粕壁や越ケ谷に行商に行く人もあったのであるから、千葉や木更津では県内なので、そうびっくりするほどでもないといえるかも知れない。青野氏は、大体こうした鮮魚行商に従事したのは専ら納屋集落の住人で、その数は九十九里全体で専業者が七〇〇人から八〇〇人、副業者が一四〇〇人から一五〇〇人ほどもいたと記している。また千葉や姉が崎、木更津は海辺のまちであり、この調査が実施された当時はここにも漁村があったので、あえてよそから売りに来る魚を買わなくてもよいかと思われるが、九十九里からの鮮魚行商に来た人びとは内湾では獲れない魚を売りに来たものであろう。しかし自転車で十二時間も十三時間もかけて行商をすること自体、大変な努力でもある。特に海辺から離れた内陸部では行商で売られる魚の鮮度など、海辺の人からみればとても鮮魚とは言えない「代物(しろもの)」であっても、九十九里浜という土地から直接売りに来たというだけで「産地直送」という価値がついて回り、結構良い商売になったと推察される。そうでなければ、総計二千人にも近い行商人が存在し得ることは不可能であったろう。

図7 九十九里の自転車による鮮魚行商人の行商圏

(「漁村水産地理学研究 第一集 1954」青野寿郎『日本地誌』8 二宮書店刊行)

また魚を「生(なま)」のまま売るだけではなく、「干物(ひもの)」に加工して販売することも行なわれはじめた。古くは肥料としての「ほしか」、「〆粕(しめかす)」であったが、これは「いわし」中心であるが、「漁法」の変化により、とれる魚の種類も変わり、とれる時期には漁法の発達で大量にとれるようになり、その処理方法が問題になるのは当然である。魚は鮮度の高いうちに売りきってしまわなければならないものである。しかし買い手の制約もある。交通手段の進歩に伴って輸送手段は大量化・スピード化がはかられてはいたが、明治・大正期ではそう期待することのできるものではなかった。このことは鉄道の開通にあたって、漁村でも中心部に駅を設けることには反対していることを見ればあきらかである。

そうなれば、なまのままとっておくことのできない魚を加工し、保存のきくようにして販売することが工夫され、「干物(ひもの)」加工のための工場が作られるようになった。それらは時期が多少前後するが、「ひらき」、「丸干し」、「たたみいわし」、「みりんぼし」などいろいろな加工方法が工夫されている。当初は個人の家で作ったものを一か所に集める「集荷方式」をとったようであるが、それよりも工場方式の方がより多く作ることができるし、対応に便利だということで、加工場(小規模であるが)システムで魚の加工品を生産した。

しかし、明治・大正と時代のうつりかわりとともに、単に沖合に出かけて行って魚をとって来るだけの生活では、次第に生活がなりたたなくなり、漁夫をやめて、大都市へ出ていく人もあった。

九十九里浜という砂浜海岸ゆえ良港がもてず、そのため小型漁船で沖合の漁場に行って漁をして帰ってくる程度の漁業しかできなかったということが、当時の当町白里地区の漁業の大きな問題でもあった。