すなわち満仲は常陸介、武蔵守に、頼信は上野介、常陸介に任ぜられて平忠常を上総において討伐していることは、早くも源平二氏の宿命的な抗争が芽生えたものとして興味が持たれる。

次いで頼義は相模守、陸奥守となって安倍頼時を討ち(前九年の役)義家は陸奥守となって清原家衡らを亡ぼし(後三年の役)この遠征軍には下野をはじめ多くの東国兵士が加わっている。

また頼義が奥州遠征の後、康平六年(一〇六三)八月、京都の石清水八幡を勧請して鎌倉に鶴ケ岡八幡宮を創建したことが、やがて源氏の守護神となって東国源氏の信仰的支柱となったことは、なにか感慨深いものがあるのである。

前九年の役は天喜四年(一〇五六)から康平五年(一〇六二)まで、後二十年を経て義家が陸奥守鎮守府将軍となって奥州に赴き、清原清衡を援けて家衡を滅ぼしたのが寛治元年(一〇八七)これが後三年の役である。

この両役については述べないが、前九年の役が起こる際、その軍勢の中に藤原宗円なる名門の一行が近江の石山寺から選ばれて従軍、この頼義の軍勢に別れて氏家町の勝山などにあって遠征軍の戦勝を祈念し、やがてその功績により下野守護職に補せられ、宇都宮第一代の城主となったことについては重視せねばなるまい(別稿参照)。

頼義、義家に関する史話、伝説は下野各地に非常に多く、大体奥州平定の軍が通過した道を想定することができる。まず頼義の北進路は武蔵を経て下総古河から下野に入り赤麻、佐野、皆川、壬生を経て宇都宮に達し東北平定の軍が宇都宮二荒山神社に戦勝を祈念することは、武神としてこれを尊信する立場から当然のことになっていた。宇都宮から迂回して芳賀郡下から関街道を北に向かって白河の関を越えたことと思われ、その途中、黒羽町川西の余瀬にある丘に陣して源氏の白旗を掲げ、広く下野武士の参戦を求めてしばらく滞在したらしく、白旗山の名を残している。

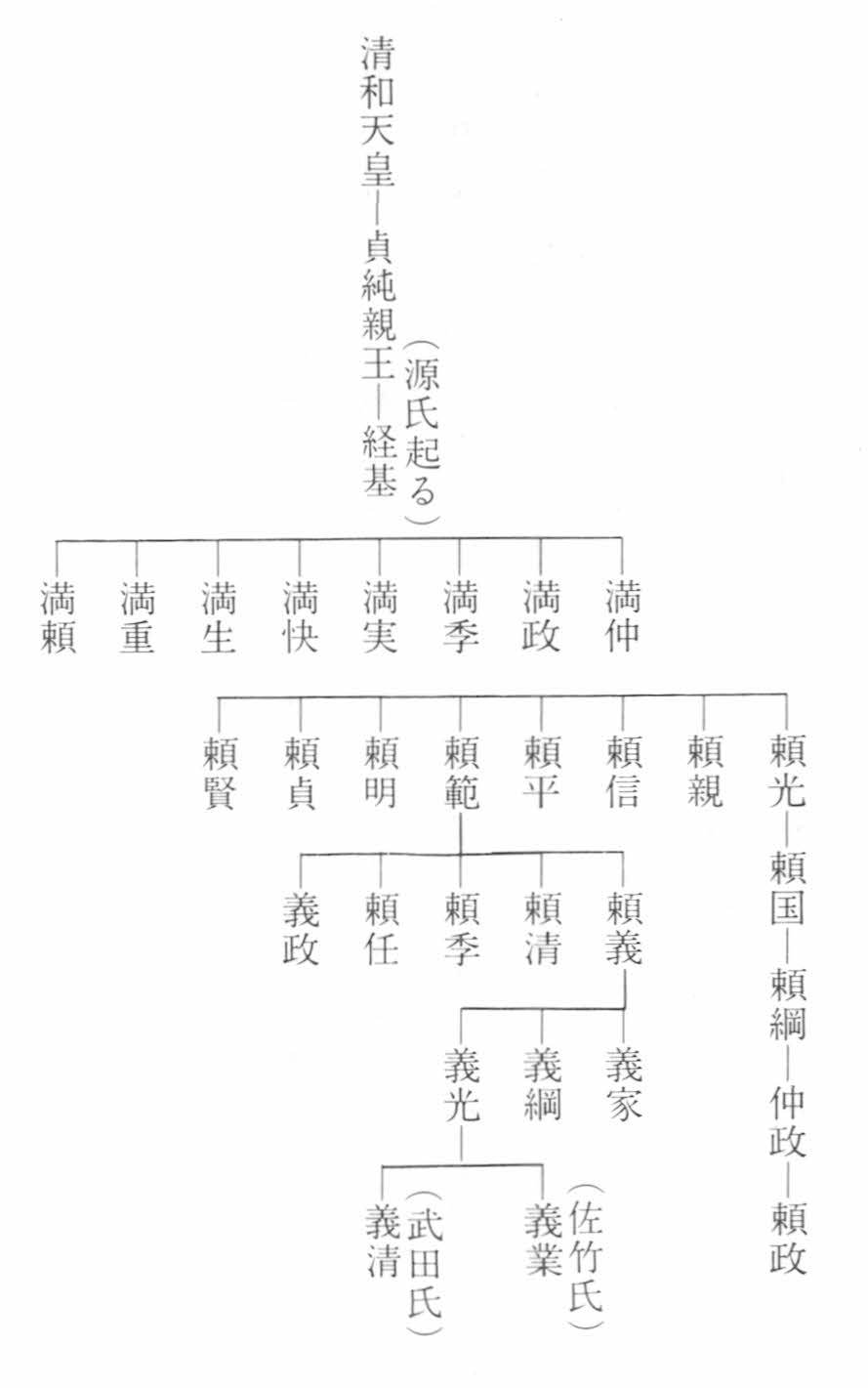

清和源氏系図(第一表)

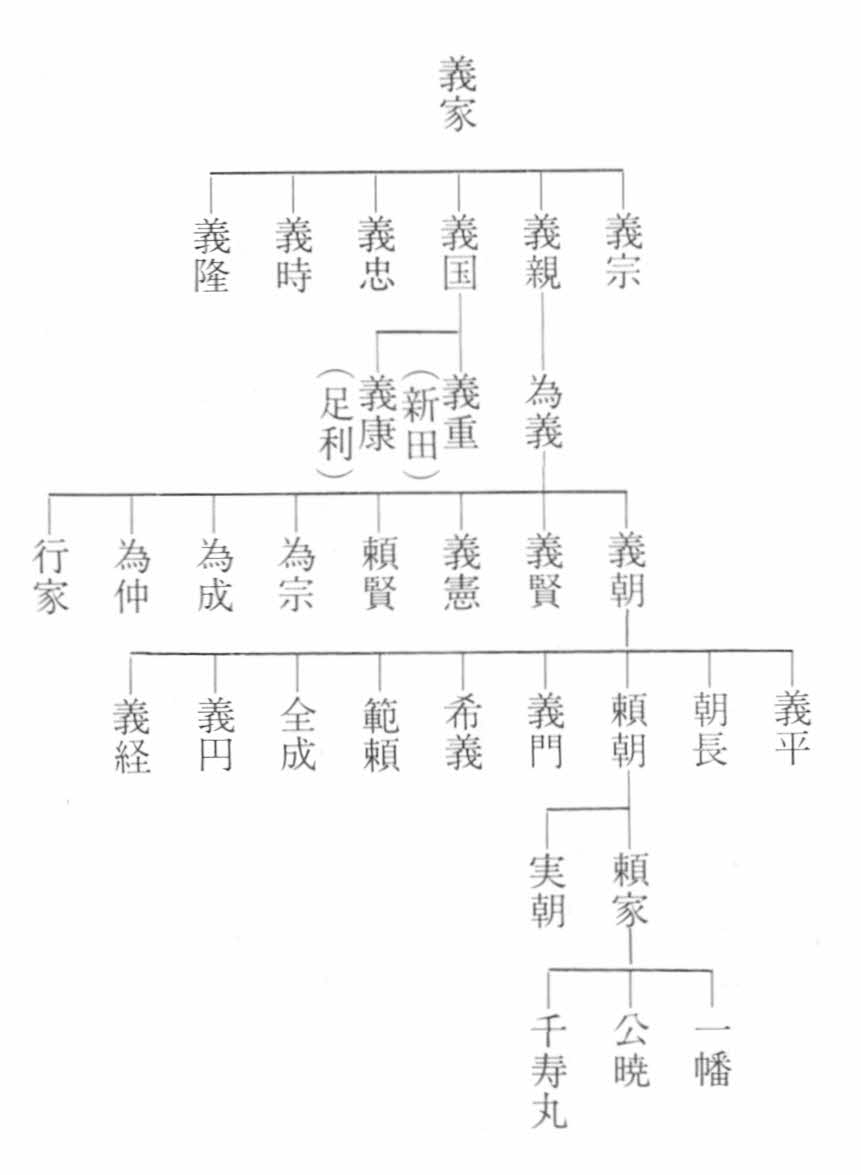

清和源氏系図(第二表)

しかしこの途も鴻野山から小白井を通り、小川町浄法寺(那須官衙跡の横を通る)の滑川の川口で箒川を渡り那珂川または箒川添いに北上し、余瀬から寒井で那珂川を渡り簑沢、白河に進んだものであろうとの説と、小白井からは福原、倉骨を通り余瀬に出たのではなかろうかとの説とがあるが、いづれにせよ大田原市の近辺を通り、白旗山でこの地の豪族達に参戦を求めたのであろうことは間違いないように思うのである。

その帰路は白河の関を越えて那須野に入り、往路と道を別にして芦野から旧奥州荷物街道をくだり、宇都宮、西方、葛生、田沼、足利から上野を過ぎたものとみられる。

後三年の役における義家の往復路については、前九年の役で父に伴なわれた少年義家のことと入り混って、いつのときか判断に苦しめられるが、義家の歌として有名な

吹く風を勿来(なこそ)の関と思へども道もせにちる山桜花

は一応往路の途次と考えられ、そうすれば常陸の海岸を北進したことになるが、同じように役の歌として古くから伝えられるものに、下野国境から白河に通ずる那須町旧伊王野の「関の明神」のほとり鐙坂で詠んだ一首がある。

馬なべよ陸奥(みちのく)近し鐙坂いでますらをの小手だめしせん

これは確実に往路にあってのことと判断せざるをえないから、往路は海岸の道か、白河の関を過ぎる奥州路かと、いささか迷わされることになるが、強いてこの二つの歌意を生かすことにすれば、勿来の方を帰路とするのが妥当かも知れない。

いずれにしてもこの二つの歌は少年義家の作でなく、したがって後三年の役のときに相違ない。そのとき、下野南方の路を上州に向かったものと思われ、しばらく足利に滞留して義国なる一子をもうけ、これがやがて新田、足利両氏の祖となったことからも考えられる。