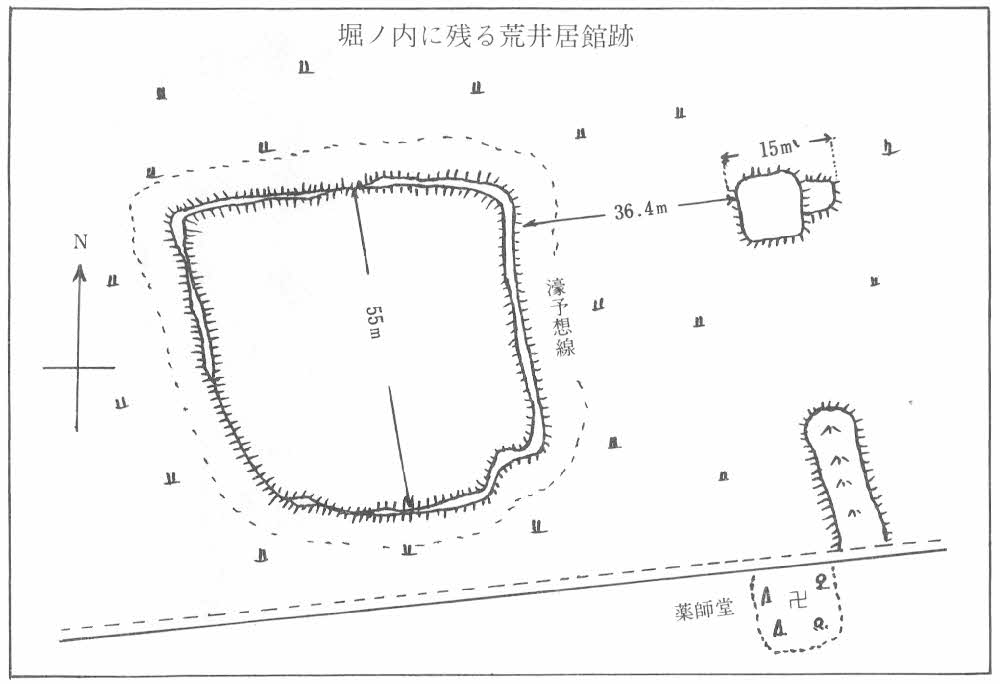

現在でも大田原市町島北部を上宿と称しており、それより西部もっと詳しくいえばカノ街道より福原道へ通ずる旧道以北町島地内を堀ノ内といい、その東の部分に荒井氏居館址と称する旧居館址(写真6)があり、その土塁の一部は残存し、土地の古老に尋ねると現在は水田となっているが以前はその土塁の外側に濠が回らされてあったとのことで、これが堀ノ内で現在も残されている堀ノ内の地名はこれに起因している。この古居館址こそ康清の作った堀ノ内であるものと考える。

写真6 水田の中に残る荒井氏居館跡

堀ノ内に残る荒井居館跡

なおこの居館址については以前は荒井氏の居館であったとの古老の説がある。康清来住前既に荒井氏がそこに居館を構えておったものと思われる。

なお前記康清の条の記事に天神社を屋敷の裏に祭ったとあるが、居館址の北部にはそれを物語る何物もなく、また言い伝えもない。四百七十年前のこと、水口館へ移った後失われてしまったものかどうか。後代大田原城構築後その四方固めの一つとなった天神社はその東南方約三〇〇メートル、上ノ坊地内にあった。中世期城郭の多くは北部を入口としていた点より東南部を裏としたものかどうか。

いずれにしても康清はこの地を永住の地とし居館を構え、その周囲に土塁を築きさらにその外側に濠をめぐらし、防備を厳にすると同時に勢力扶植につとめていったものと思われる。

写真7 中央竹やぶの左側に僅かに残る水口館の土塁跡

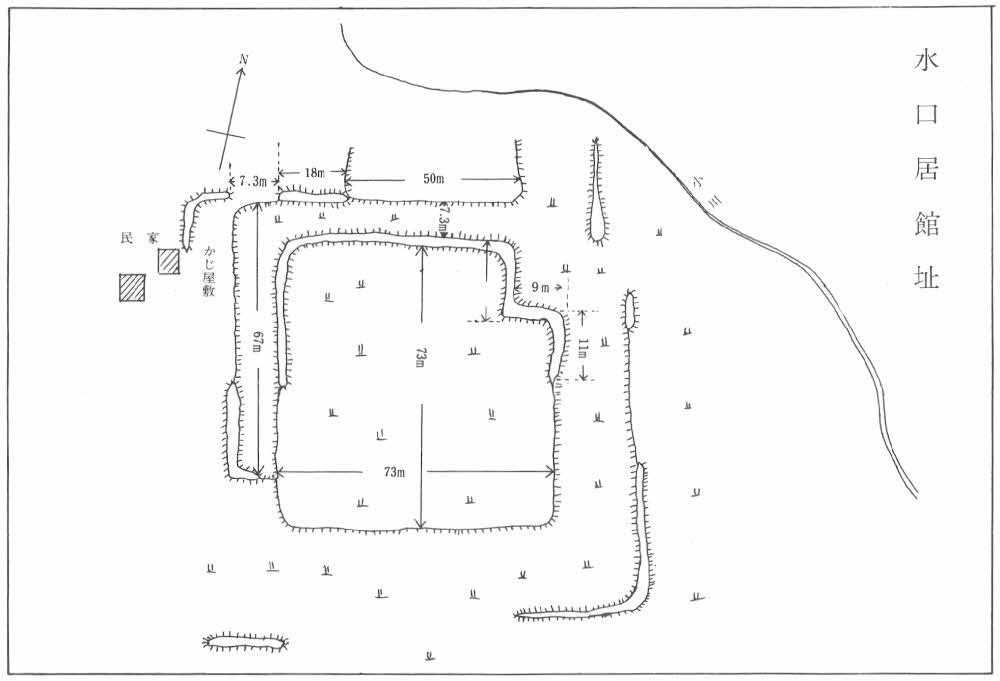

次いで水口居館の構築が行なわれたがその年代について北条諒斎記には永享十一未年(一四三九)とあるがこれは既述のごとく康清来住は明応三年(一四九四)でこれより五十五年前にあたり不合理であり、あるいはこれは永正十一年(一五一四)の誤りかも知れぬ。(年代だけを訂正することには疑問があり、今後の研究をまつ)

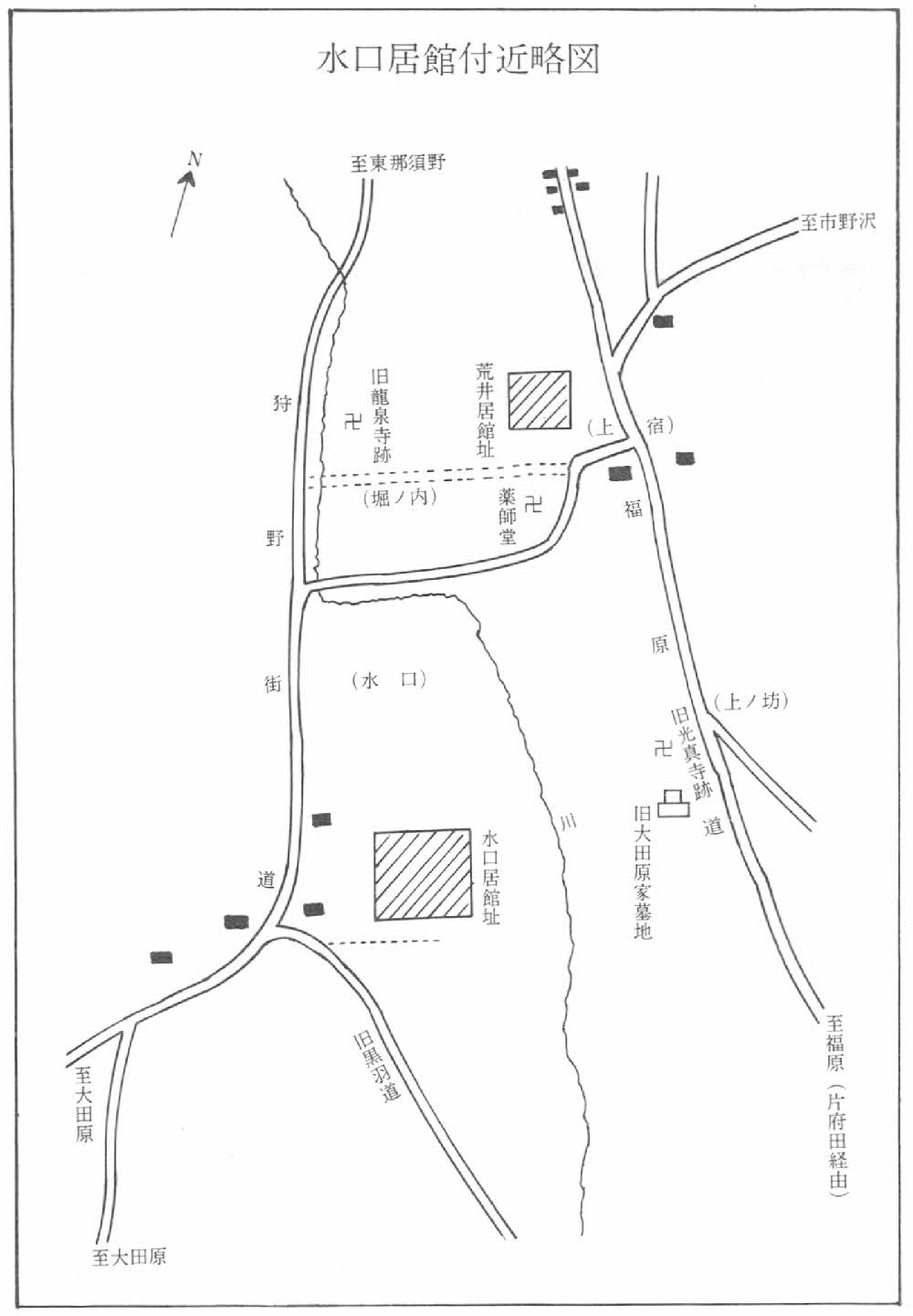

次に人見博蔵氏は大田原市年表に「文亀二年胤清居城を堀内に営む、今の西城なり」と記している。文亀二年(一五〇一)は康清の来住した明応三年(一四九四)より八年後、胤清は康清の曽孫である点より誤りであることは明らかで、少なくとも康清より五十年後の人であり、その年代は享禄年間となる。なお西城とは今の大田原城の前身でなくて水口館のことかとも考えられる。水口居館址は前記堀ノ内より西南約三百メートルにあり、当時大田原氏は勢威いよいよ加わり、上那須氏の内訌には資親の子資久を援け、養嗣子資永を攻め滅ぼし、資久もまた資永の家臣に殺されここに上那須氏滅亡となり、その後は大関氏と共に勢力を争っていた。このような状態から、さらに堅固な居館を必要としてここに水口館の構築となったものではなかろうか。

館は別図のように現存する土塁、壕址などからみて荒井居館址よりもその規模は数倍で、当時の大田原氏の勢力の増大を物語っている。

水口居館付近略図

水口居館址