この時期に電力の弱いのでは県下第一といわれ、暗いので燭光をふやすと、初めはいいが供給力がないことから、またもとの明るさになってしまい、料金だけ高くなるという状態で、一般に不評をかっていたようである。

同十年七月の黒川発電所(那須町)の運転開始と同時に、大田原・氏家に変電所を建設し、一万ボルト送電を行い、同十四年(一九二五)八月、蟇沼・黒川・滝岡の三発電所の並列運転が初めて行われたのである。塩那電気の概要を次に記す。

塩那電気株式会社

本社 大田原町寺町(現 東京電力)

資本金 六万株 株主一七人

電灯使用戸数 二三、四一〇戸

取付灯数 五九、二六九コ

燭光数 七五七、二六〇燭

収入電気料 二五二、四二〇円

(「昭和五年薄葉小学校綴」)

塩那電気株式会社 (青柳武大氏提供)

次に野崎地区の電灯、供給状況を記す。

点灯年月日 場所

大正七年 上石上

大正八年十月 薄葉

大正九年十一月 下石上 駅前

野崎地区における灯数

五燭 百二十三灯

十燭 四百二十二灯

十六燭 二百三灯

二十四燭 九十灯

三十三燭 二十三灯

五十燭 四灯

(「野崎郷土誌」薄葉小学校所蔵)

電気需要が大幅に伸びたのは大正時代であるが、同十二年(一九二三)九月一日の関東大震災後の復興を契機に、電力需要は急増し、電灯時代から動力時代への移行が促進されたのである。野崎・薄葉を通過する福島県猪苗代送電線は、大正四年(一九一五)に建設されたが、我が国の本格的高圧長距離送電の濫觴である。

当時の送電線鉄塔は一基一、〇〇〇円の工事費であった。そして猪苗代湖から東京田端変電所まで、線路延長二二六キロメートル送電されたのである。

同十五年(一九二六)には福島電灯が、県北供給区域の大半を有する塩那電気の事務管理を行うようになり、実質的には一社経営と同じような足どりをたどった。それが、昭和五年には、一転して、塩那電気が、福島電灯の営業・設備を受託経営するようになった。同十年九月には両社が合併し、「福島電灯(株)」となり、大田原支社が山の手二丁目現在の東京電力(株)の所に設置されたのである。そして出張所は次の町村に置かれたのである。

出張所所在地

大田原(本社)

烏山・氏家(旧塩那)

茂木・那須・矢板(旧福電)

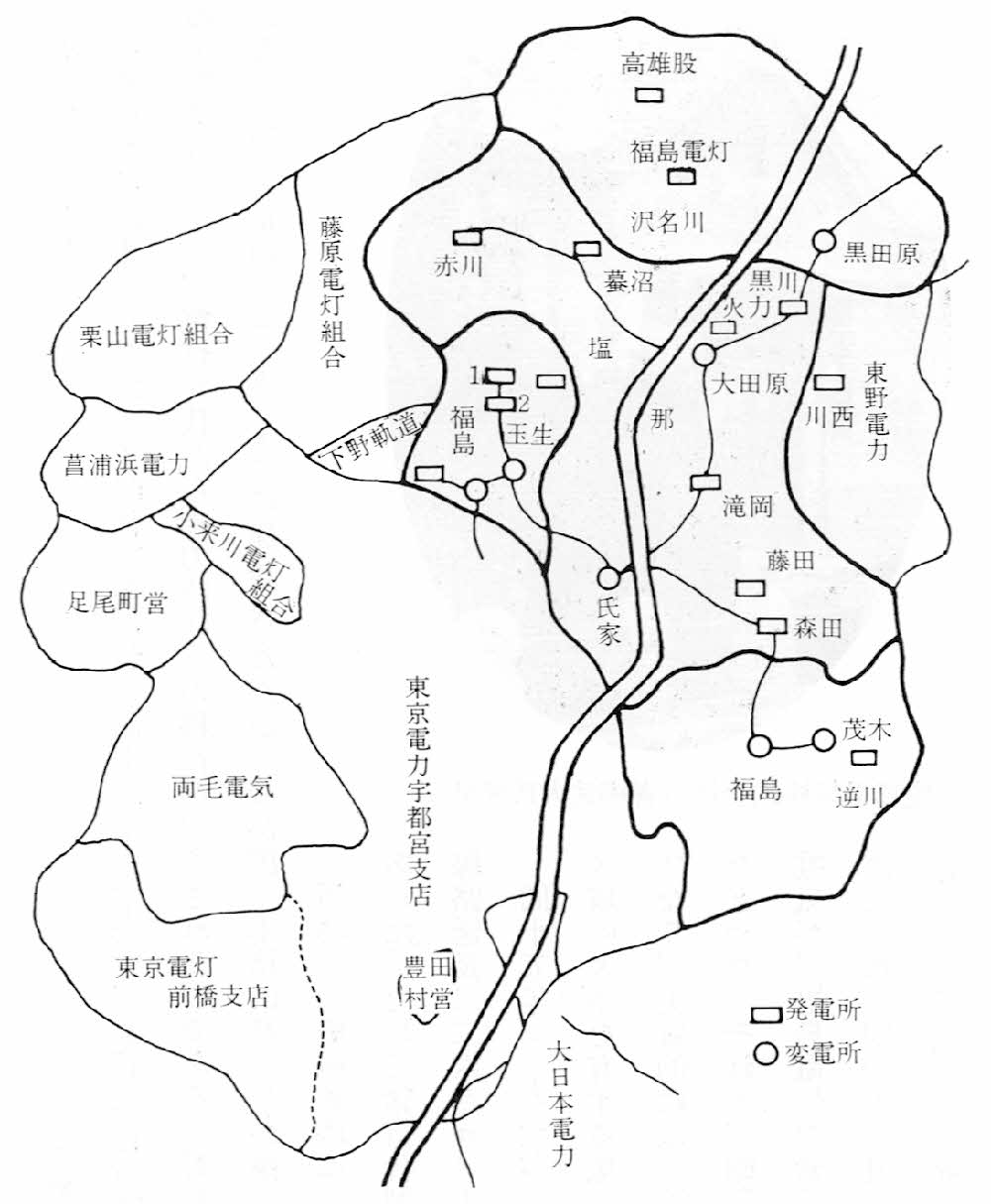

第3図 昭和10年当時の各社供給区域と送電系統図

(各電気事業者)

(「とちぎの電力」)

福島電灯は同十七年七月の「東北関東配電」に統合されたが、同年十月の第二次統合で、府県単位の統合となり、「関東配電」に移管された。

同二十五年六月二十五日勃発の朝鮮動乱は、産業界に活況を生み、電力の需要が増大し、供給力も同二十一年からの「電源開発五か年計画」の進行により増加し、緊急制限も緩和されて、戦後の混乱からようやく成長期に入ったのである。