しかし、下野は、この三都間にあったので、鎌倉をはじめとする京都や平泉の高度な文化の影響を受けるようになったのである。

古代の道は地元で「秀衡街道」(注、大田原市鹿畑に秀衡窪の名が残っている)・「たいしょう道」(注、征夷大将軍などが通った道、大領とか小領、大弐とか小弐の高官が通った道の意味「大将」「大小」のことであろうか確かではない―付図参照)などと称えた。また地域によっては「将軍道」と呼んでいるところもある。

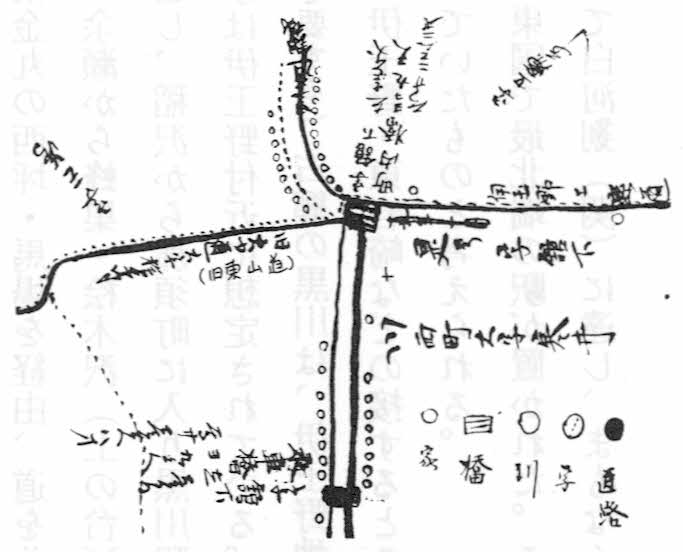

仮定県道橋梁調付図(部分)

(明治28,11,18 川西町役場調)

しかし、中世になると、これらの道は白河の関を越すことから一般に「関街道(せきかいどう)」または「関道」と唱えるようになった。

鎌倉街道の一つ、〝上の道〟は鎌倉と武蔵の府中―恋ケ窪―野口(久米川)―堀兼(入間川)―菅谷(畠山重忠居館跡、比企郡)―下野へと通じていた。(『栃木県の歴史』山川出版社)としている。

〝いざ鎌倉〟に際し、武士たちが一路鎌倉へと走った道、これが鎌倉街道である。

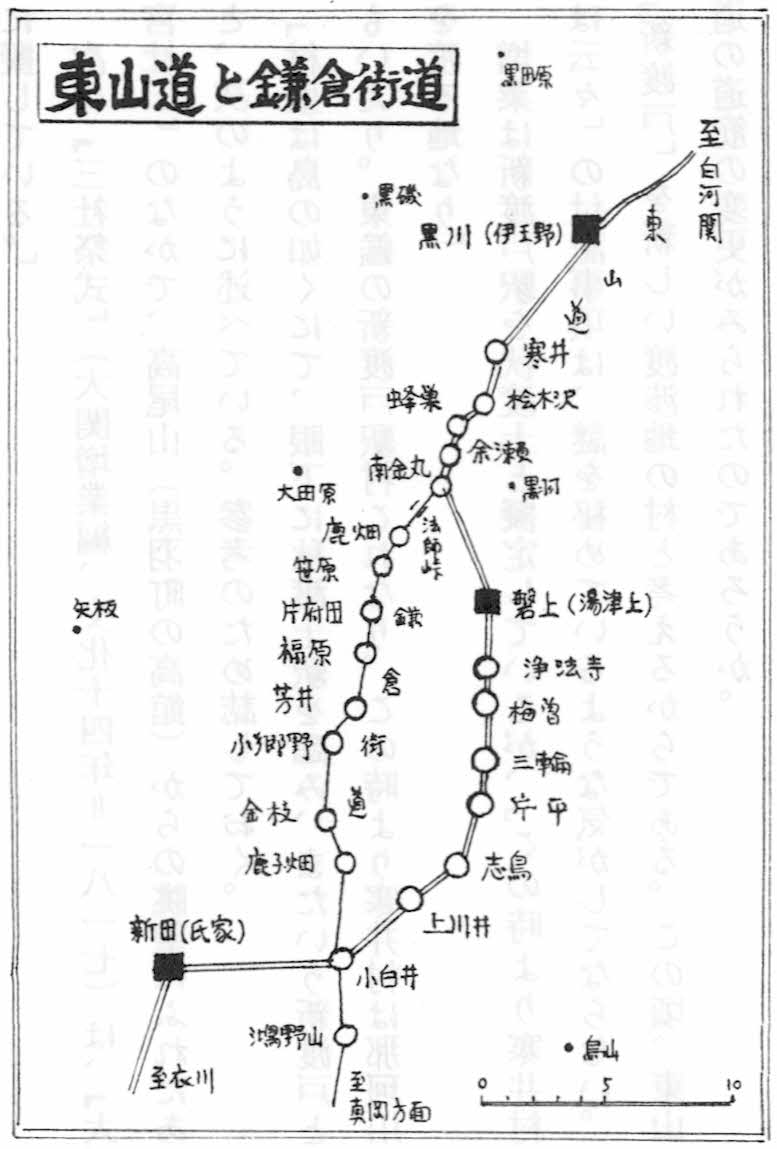

鎌倉街道としての関街道の道すじは、地形の関係から東山道と重なるところがみられるが、なかには直線的なコースに改められたところがかなりみられる。(実際には、旧道も併用されていた。)

東山道と鎌倉街道

那須町や黒羽地内の鎌倉街道は、地形的な制約により東山道と同コースをとるが、余瀬以南は、今の地名で結ぶと、余瀬―南金丸―(鹿畑)―(笹原)―片府田―福原―(芳井)―小郷野―金枝―(鹿子畑)―小白井―鴻野山と南下し、さらに祖母井―真岡―下館―下妻と南下し続け、武蔵国に入り、鎌倉へ向かったのである。後世のいう関街道であり秀衡街道とよぶのもやゝ等しいものである。また従来の東山道も廃道になった訳ではなく、併用されていたことはもちろんで将軍道とよぶのは東山道のことも指していたようである」(那須町誌による)

これに対し余瀬・南金丸から磐上駅家に至り、浄法寺―梅曽―三輪―片平―志鳥―上川井―小白井を経由し、新田駅家に達する道は在来の東山道である。(注、『那須郡誌』「関街道」蓮実長には、これを〝東の関街道〟とし前者は後者より新しい」とある。)

『吾妻鏡』(文治五年=一一八九)に、「七月二十五日、頼朝が下野国古多橋駅(河内郡)に到着し、宇都宮に奉幣して戦捷を祈った」という記事がある。また同年七月二十八日の条に左の如く、「頼朝が、新渡戸駅に着いた」という記事がある。

「七月二十八日、丙戌、着新渡戸駅給、已奥州近々之間、為知食軍勢、仰御家人等面々、被注手勢、仍各進其着到、○下略」

頼朝は七月十九日、奥州泰衡を征伐するため鎌倉を出発し、古多橋駅、新渡戸駅を経由し、八月七日陸奥国伊達郡の国見駅に達している。

この『吾妻鏡』に出てくる「新渡戸駅」について種々の考説がみられる。

『那須郡誌』によると、『吾妻鏡』に出てくるこの新渡戸駅を、『大日本地名辞書』の松(杉)(マヽ)渡土(黒磯市)を擬定する説を否定した上で、東山道の黒川駅の後身であるとした。そして「新渡戸」は「丹渡戸」と書き、「にわたど」と訓(よ)むと断じている。

また『那須町誌』は、新渡戸駅の、擬定にふれ、「新渡戸は「にとべ」なのか「にいわたと」なのかは別論として、〝丹波度〈戸〉説〟に賛成できないと述べ、種々の観点から、今の寒井付近(黒羽町)に擬している。」

次に『三社祭式』(大関増業編、文化十四年=一八一七)は、『大宮社伝』のなかで、高尾山(黒羽町の高館)からの眺望にふれたあと、次のように述べている。参考のため誌しておく。

「村里は島の如くにて、眼下に秋渡土駅を臨み、またいう新渡戸ともいえり。東鑑の新渡戸駅村これなり。この時より寒井村は那珂川を渡る地なり」

増業は新渡戸駅を秋渡土と擬定しているが、「この時より寒井村は云々」の付記事項は、謎を秘めているような気がしてならない。「新渡戸」を新しい渡渉地の村と考えるからである。この頃、東山道の道筋の変更がみられたのであろうか。