右によれば、応永十五年(一四〇八)父資氏の死去以後、資之・資重兄弟の間に争論が起り、次第にその仲が悪化し不和となっていった。祖父資世の死後、応永二十一年(一四一四)には合戦に及び、遂には那須家は上下に分立するに至ったわけである。

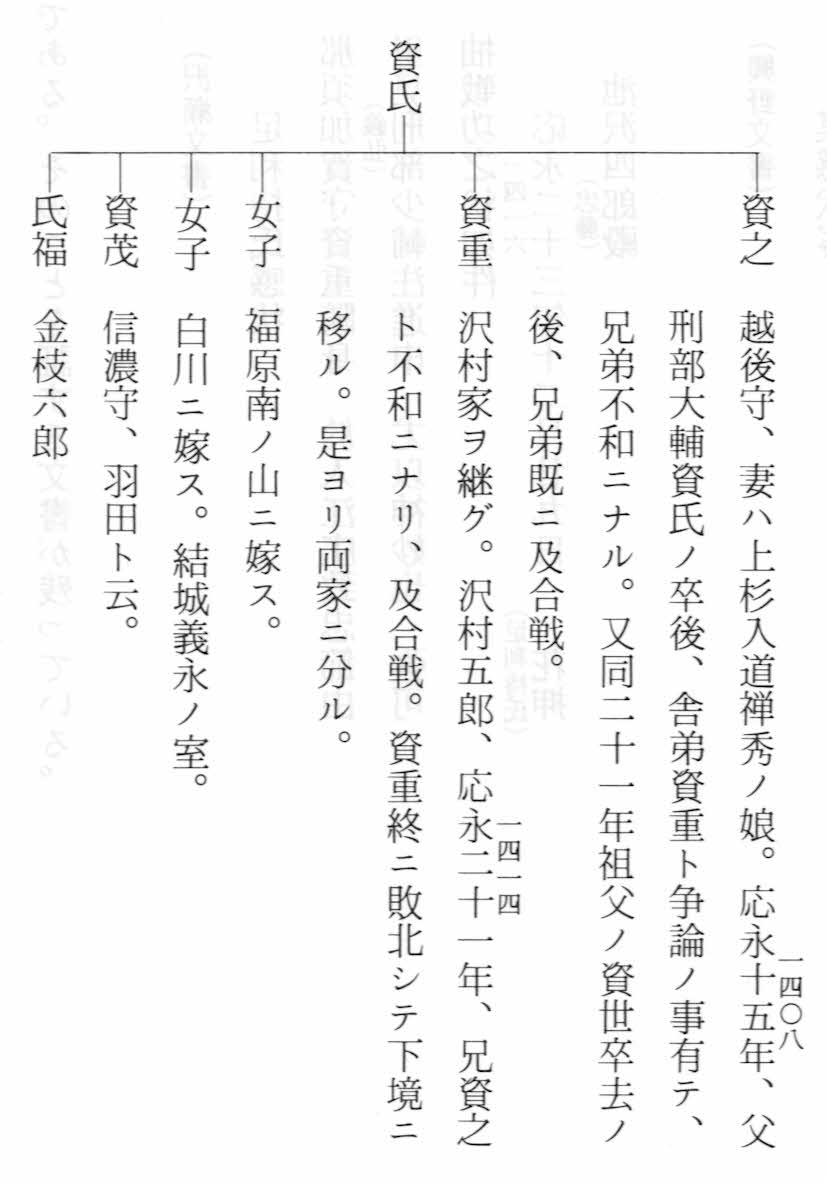

長男資之は那須宗家を継ぎ、福原城に住んだ。関東管領上杉禅秀の女を娶り、従五位下越後守に任ぜられた。次男資重は沢村氏(那須資隆の七男満資が沢村に分知され、沢城に住み代々沢村氏を称した)を継ぎ、沢村五郎と称した。佐竹義俊の女を娶り、従五位下加賀守に任ぜられた。『那須記』巻の五に、「資之、資重兄弟不和の事」「資之、沢村責め、資重沢村開退の事」として詳述されている。

まず兄弟の人となりについては、

「資重五常の道を守り、諸人を憐れむ故に、上下親しみかしずきけり。兄資之は無道なる故、諸人親しまず。」

とある。資之は弟をそねみ国人の大関氏(白旗城右衛門尉増信)に、資重討伐を申しつけたが、大関氏に諫められていったんは思いとどまった。しかし舅の上杉褝秀が「那須先祖より分けてとらす例なし。宇都宮・塩谷・佐竹等に押領せられて、わづかに那須郡ばかりを今又資重に分くることいわれなし。資重を打ちほろぼし一つに領したまへ。」とそそのかしたのである。

資之は伊王野氏や大関氏の再度の諫を振り切って、花見の遊興にことよせて資重を討とうと図った。資重は察知して舅佐竹義俊にも告げ、興野の館に退く決意をした。下の庄の稗田九郎兵衛尉朝信、池沢源五郎政信・川井六郎安利・金枝左衛門義隆・角田庄右衛門尉重利・熊田源兵衛忠範・大桶大俵三左衛門尉光秀・館野越前守義弘・小口兵衛尉重勝・矢田弥左衛門尉宗忠・興野弥左衛門尉義清・滝田平左衛門尉隆貞・千本十郎・森田次郎等をはじめとして、その勢百六十騎が資重を迎えに沢城に参上した。

資之はこれを討ち取るべく、応永二十一年(一四一四)八月二日、堅田太郎兵衛尉隆時、大関右衛門尉・大田原兵衛尉・佐久山次郎兵衛尉・芦野禅正左衛門尉・伊王野次郎左衛門尉・稲沢五郎左衛門・川田六郎兵衛尉任資・荏原三郎左衛門朝秀等をはじめとして、狩野・百村の野武士等合わせて其の勢三百余騎をもって、沢村城を攻めたのである。

両軍必死になって戦ったが、勝敗を決しなかった。千本・森田の両氏が、「上杉勢が来た場合、ここでは支えることはむずかしい。一旦ここを落ちのび、烏山の城に籠城すれば安心」という進言を受け資重はその夜軍勢を引き連れて興野の館に落ちて行った。この戦いに、「寄手討死八十二人、手負百余人あり。城中に亡士五十余人、手負四十余人ときこえけり」と『那須記』は記している。

資重はいったん興野の館に落ちのびたが、後に下境稲積城址(祖先那須宗資が築いた)に城を構えて移り、更に後応永廿五年(一四一八)正月十七日に烏山城に移った。このようにして那須氏はおのずから二分された姿となって、福原城の資之を上那須殿(上ノ庄那須家)、烏山城の資重を下那須殿(下ノ庄那須家)と称せられ分立するに至った。

これより先(禅秀の乱以前)、公方足利持氏に資氏・資重は鎌倉に呼び寄せられ、その言に従って兄弟の和解は一応成立した。禅秀の乱では、前述したように資之は禅秀方に、資重は持氏方にとそれぞれ分れたが、上下両家の融和をみたのは、資之の子氏資と、資重の孫資実の代になってからである。

さて、この沢村城攻防の戦いで注目されるのは、参戦した武士たちの顔触れである。資重方の下の庄の武士は、那須氏の同族は少なくて、いわゆる国人たちが圧倒的に多いということ。また資之方の上の庄の武士の中に、那須氏同族と肩を並べて大関氏、大田原氏の名が見え、特に大関氏については、資之がその実力を認めている点は注目される。この頃には、那須地方にも国人たちの台頭が著しく、名門那須氏はこれら国人をその家臣団の中に編入して勢力を拡大し、北関東における豪族として、佐竹氏・宇都宮氏等と肩を並べるに至ったのである。それから、もう一つ見逃がせないのは「狩野・百村の野武士」である。これは小規模ながらも、結集された農民勢力の一つである。この当時次第に、権力に対する反抗的な気運が、下から盛り上がってきたことを示すものであろう。在地領主や国人たちは、これをどう扱うかが問題となるところであった。

那須氏が上下に分立し同族紛争するに至ったのは、単に那須氏と姻戚関係にあった有力守護間の対立抗争に巻き込まれたというだけのものではなかった。やはり社会情勢の変化の流れの中にその動向を見ていかなければならないと、前に述べたのであった。その社会情勢の変化とは、多くの史家は次のように指摘している。

まず第一に在地領主(国人領主ともいう、国人とはその土地生(は)えぬきの武士たちのことで、守護のように任命されて外部からはいってくる者に対しての言葉である)の惣領制的な同族結合の解体である。惣領制では子は共同相続で、宗家が惣領として一族を統括して来たが、嫡子単独相続となると、庶子は惣領の家臣となっていく。家父長制的な結合方式が崩れだすと、惣領は血縁に捉われないで、中小領主層をも家臣団に編成していく。庶子の家臣化というのは、惣領に奉公(軍役負担)することを条件に、知行地を給与されるのである。そうした過程の中に、一族の内紛争がまま見られる。惣領はまた村落支配者として年貢を取りたて、あるいは上層部を給人化して知行制的編成を行なっていった。こうして新たな国人領主制が展開していき、巨大化すると、守護大名と競合して領国大名化を指向するというのである。一方小規模の国人たちは、戦乱の世を生き抜く為には、国人同志の団結が必要であった。ある時には合従し、ある場合には連衡し、はげしい時勢の中に柔軟な対応を示した。(『岩波日本歴史』『中央公論社日本の歴史』)那須氏とて、こうした時の流れから離れてはあり得なかった。那須氏はもともと、平安時代末期開発領主(私営田領主)として台頭し、鎌倉幕府の下に御家人として成長、南北朝の動乱を足利氏の下に生き抜いて来た。そうして室町時代の変革を迎え、同族の内紛を克服し、新たなる国人領主としてやがて領国大名化を指向して戦国の世を歩むことになるのである。