続いて明治三十一年(一八九八)四月旧黒羽町大字黒羽田町に黒羽商業銀行が創立された。資本金弐拾万円で取締役頭取は増田新七氏であった。

大正十二年(一九二三)旧大田原町に創立された野州大田原銀行の支店が、前田地内(現、消防ポンプ置場)に大正末期に設置されたが、事業は数年位しか行われなかったようである。昭和三年(一九二八)に野州大田原銀行は、下野中央銀行(宇都宮市)と合併している。

昭和六年(一九三一)九月十八日には満洲事変が勃発し、続いて昭和七年(一九三二)には五・一五事件があり、農村は昭和五、六年(一九三〇~三一)と凶作に見舞われ、世情不隠の中に、国民経済は昭和恐慌時代に入り、銀行運営は仲々困難になっていった。昭和十一年(一九三六)十月十四日、黒羽銀行は株主総会で解散を決議し、同年十月十九日には黒羽銀行譲受の契約書を、株式会社足利銀行代表取締役頭取田口庸三と株式会社黒羽銀行取締役頭取猪股槙之助、との間に取り交わし黒羽銀行は足利銀行になったわけである。

拡張整備されたレンズ工場

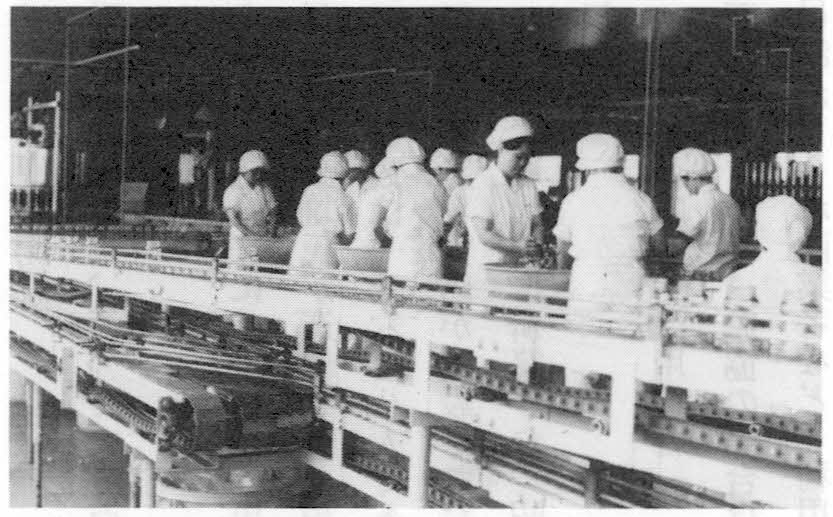

食品加工の作業風景

続いて黒羽商業銀行も同様で、昭和十一年(一九三六)十二月十三日、株式会社足利銀行取締役頭取田見庸三と株式会社黒羽商業銀行取締役頭取増田新七との間に、黒羽商業銀行譲受の契約を締結した。昭和十二年(一九三七)一月二十六日株主総会で、解散を決議した。(栃木県史による)

時局の進展と経済の変化によって、約四十年近くの永い間、一般町民に奉仕し、利便を与え町の発展、振興に、大いに寄与した両銀行は、こゝに終焉を告げたのである。しかし黒羽銀行の跡に、そのまゝ装いを新たにして、拡充強化された足利銀行支店が、代って事業をすゝめている。

農業者によって、明治四十一年(一九〇八)両郷信用購売販売組合が創立された。

大正十年(一九二一)には黒羽信用販売利用組合が、大正十四年(一九二五)川西信用販売利用組合がそれぞれ創立された。これより遅れて昭和九年(一九三四)には須賀川信用販売購買利用組合が創立され、合併前の二町三ケ村の全町村に産業組合が組織されたのである。その後戦時中の昭和十八年(一九四三)農業団体法に基づいて、国の統制のもとに農業会に農会と合併して組織替された。昭和十九年(一九四四)には、本町では各組合が農業会となった。終戦後昭和二十二年(一九四七)農業協同組合法が制定され、昭和二十三年(一九四八)には、全国的に農業会を解散して新たに民主的な、農業協同組合が組織された。本町では同年の四月から五月迄には各旧町村に設立されている。

昭和四十一年(一九六六)農業協同組合合併促進法に基づき、黒羽、両郷、須賀川の三農協が合併し現在黒羽町農業協同組合となっている。

・明治十八年(一八八五)黒羽郵便局が貯金事務を初めて取扱っている。(黒羽郵便局取扱所として黒羽向町に明治五年(一八七二)開設されていた。)

明治十三年(一八八〇)須佐木郵便局開設

昭和八年(一九三三)両郷郵便局開設

昭和十五年(一九四〇)一月、須賀川郵便局開設

昭和十五年(一九四〇)十二月、前田郵便局開設

郵便局は勿論貸出しを除いた金融関係の事業を、行っている点が他の機関と異なる点である。

・昭和三十四年(一九五九)中小企業協同組合法に基づいて、黒羽信用組合が組織された。初代理事長に猪股政雄氏が選任され、現在は高瀬武男氏になっている。現在の組合員数は一千六百八人である。

昭和三十八年(一九六三)烏山信用金庫黒羽支店が開設された。最初は黒羽田町に事務所を設けていたが、近代的に新築され、昭和五十六年に黒羽向町の現在地に移転した。

以上、本町の金融機関は、銀行一、信用金庫一、信用組合一、農協信用部門二、郵便局五計十事業所となっている。農協の場合は、農業者に限定されており、準組合員制がとられ商業者なども利用できることになっているが、農業者が主体である。その他の機関は町民一般で利用者が広範囲にわたっている。

足利銀行支店、烏山金庫は、湯津上村、大田原市、黒磯市、那須町、馬頭町等の本町寄りの地域に、事業範囲を広める可能性があり、他の機関より有利な面を持っている。

現在の処、各機関とも順調な事業振りをみせている。

・金融機関の開設以前特に明治~大正期にかけては、個人、質屋金融が専ら利用された。質屋は町部に数軒あり、主に町部の利用者が多かった。個人金融業者は、町部にも農村部にもあった。殆どが高利貸で、その利子は一割四分から二割であったという。従って借用したことによって農地等を抵当にしていたため、返済できない場合には農地を渡さなければならない。このようにして財産を失った人が、多かったようである。このようなことを擁護するため、産業組合運動が起きてきたのは偶然ではない。