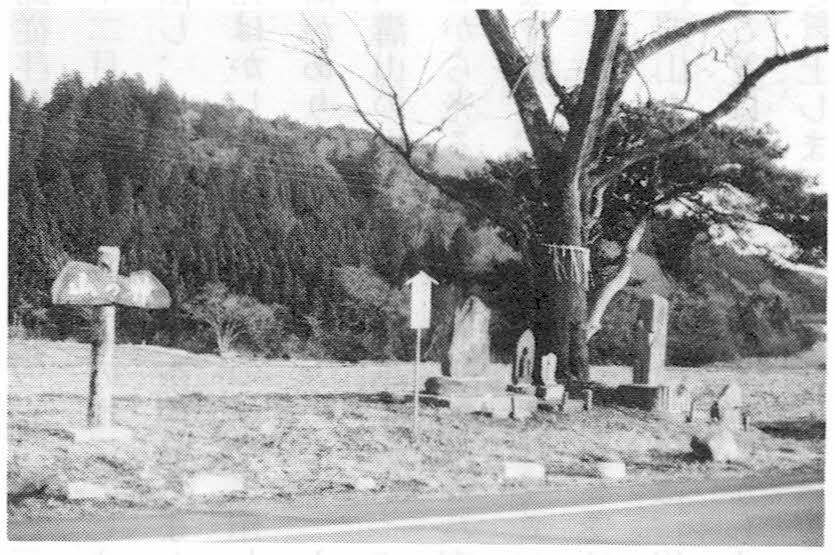

むかしむかしのお話です。黒羽向町(江戸時代は石井沢村と呼んでいたことがあります。)の上町から奥沢に向う街道筋に、一樹の桜が植えてある籔があります。こゝは高岩神社の近傍で、辰口という所で、山の神がまつられています。

辰口の桜は春に先駈けて花を開き「春になりましたよ。さあ農作業を始めましょう」と春を告げてくれたのです。この辺り一帯は、那珂川の河岸段丘の上にありますが、早くからぬかりの水田が開けていた所です。しかし桜が生えている一握り程の籔は、岩山になっています。むかしの人々は、こんな小さな山でも、神さまが宿る所と考えていました。自然そのものを信仰した素朴な考えをもっていた頃のお話であります。

辰口の桜は春に先駈けて花を開き「春になりましたよ。さあ農作業を始めましょう」と春を告げてくれたのです。この辺り一帯は、那珂川の河岸段丘の上にありますが、早くからぬかりの水田が開けていた所です。しかし桜が生えている一握り程の籔は、岩山になっています。むかしの人々は、こんな小さな山でも、神さまが宿る所と考えていました。自然そのものを信仰した素朴な考えをもっていた頃のお話であります。

春を告げる辰口のサクラ

そして山の神さまは、春になると田の神さまになると信じていました。桜が咲くと石井沢村の人々は田を耕し、苗代の準備等をしました。開花が春を告げてくれたのであります。村に生気がもどってきました。

山の神が祀られ、春になると田の神となるこの丘は、『高岩』の深い渕にすむ竜神さまの頭であるとも信じられていました。根岩が、黒い土の上に僅かですが、その頭をのぞかせています。それが水神さまの頭と考えたのも無理からぬことであります。稲を作る人々の豊饒を祈る気持がよく現われています。村の人々は竜神の頭が、この辰(竜)口にあって、その尾は緒川(小川)辺りにまで及んでいたと思っていました。里人が、ひでり続きで田畑に水をひくことができないで困ったとき、この辰口の根岩に立って祈りを捧げると、降雨がみられたというお話です。

秋になって稲の取り入れがすむと、辰口に降りた田の神さまは、また山の神さまにもどられました。山の神さまがまつられている山の木を切ると崇りがあると言われています。そのためでしょうか、この小さな山も、ながく籔になったまゝに残されていました。

山の神が祀られ、春になると田の神となるこの丘は、『高岩』の深い渕にすむ竜神さまの頭であるとも信じられていました。根岩が、黒い土の上に僅かですが、その頭をのぞかせています。それが水神さまの頭と考えたのも無理からぬことであります。稲を作る人々の豊饒を祈る気持がよく現われています。村の人々は竜神の頭が、この辰(竜)口にあって、その尾は緒川(小川)辺りにまで及んでいたと思っていました。里人が、ひでり続きで田畑に水をひくことができないで困ったとき、この辰口の根岩に立って祈りを捧げると、降雨がみられたというお話です。

秋になって稲の取り入れがすむと、辰口に降りた田の神さまは、また山の神さまにもどられました。山の神さまがまつられている山の木を切ると崇りがあると言われています。そのためでしょうか、この小さな山も、ながく籔になったまゝに残されていました。