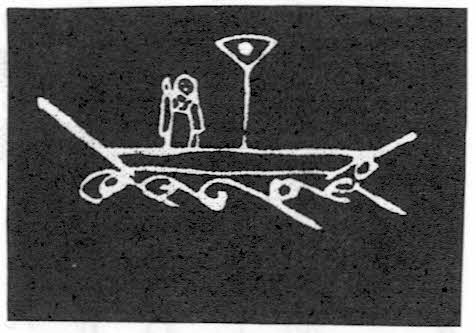

むかしむかしのお話です。陽(ひ)が屋島の肩に隠れ、夕雲が美しく海原(うなばら)に映えていました。沖には『日の扇』を高々と揚げた小舟に小女房『玉虫』が、柳の五衣(いつつぎぬ)に緋(ひ)の桍をはいて立たれ、「この扇を射よ」と招いていました。

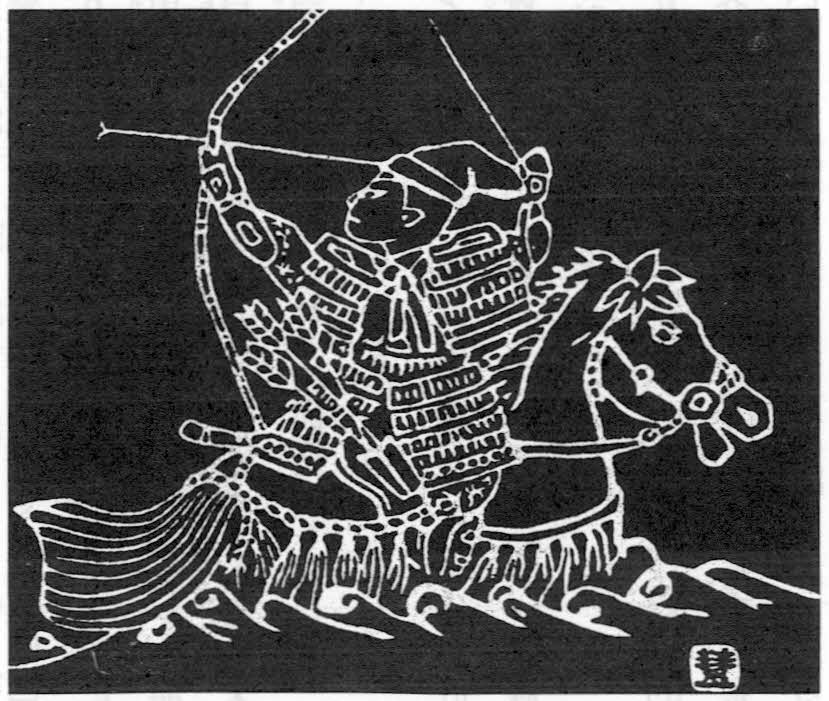

那須余一宗隆の扇の的

平家の公達(きんたち)の風流さなのか、それとも「源氏が扇の的を射損じたら平家の勝ち、もし的を当てられたら平家の負け」という、神占(かみうら)であるのか、はたまた伊豫からの援軍を待つ時のかせぎであるか、その真意はわかりません。

しかし、それとは少しもかゝわらず、源氏の眼も、沖の平家方の無数の眸も、余一の所作ひとつに、集められていました。

余一は、的を射ることを若し射損じたらという雑念を払いながら、心の的を定めようと、心との戦いをしていました。

余一が目をふさいで「南無八幡大菩薩、我国の神明、日光権現宇都宮、那須のゆぜん大明神、願くはあの扇のまなかゐさせてたばせ給へ」(平家物語)と念じました。

そのときのことです。『扇の的』から光るものが、昇ったかと思うと、余一が乗っている『鵜黒(うぐろ)の駒』の頭上に、ひとりの童子が現われました。

「わたしは那須ゆぜんの神である。私がくもの姿に形を替えて、扇の要(かなめ)から、あなたの矢筈(やはず)まで糸をひきますから、その糸に添って、矢を放しなさい。さきほど扇の的が光り輝きましたが、あれは扇のなかの『日輪』が、天に昇られたのです。的には神さまも、仏・法・僧も宿ってはいません。早くあの扇の的を射なさい」と教えられ、童子の姿は消え失せました。

それは一瞬のことでありました。

余一はなぜか、素直な心になりました。余一は何の躊躇(ためらい)もなく矢を放ちました。鏑矢(かぶらや)は長鳴りをして、糸を引いたように飛んでいきました。

しかし、それとは少しもかゝわらず、源氏の眼も、沖の平家方の無数の眸も、余一の所作ひとつに、集められていました。

余一は、的を射ることを若し射損じたらという雑念を払いながら、心の的を定めようと、心との戦いをしていました。

余一が目をふさいで「南無八幡大菩薩、我国の神明、日光権現宇都宮、那須のゆぜん大明神、願くはあの扇のまなかゐさせてたばせ給へ」(平家物語)と念じました。

そのときのことです。『扇の的』から光るものが、昇ったかと思うと、余一が乗っている『鵜黒(うぐろ)の駒』の頭上に、ひとりの童子が現われました。

「わたしは那須ゆぜんの神である。私がくもの姿に形を替えて、扇の要(かなめ)から、あなたの矢筈(やはず)まで糸をひきますから、その糸に添って、矢を放しなさい。さきほど扇の的が光り輝きましたが、あれは扇のなかの『日輪』が、天に昇られたのです。的には神さまも、仏・法・僧も宿ってはいません。早くあの扇の的を射なさい」と教えられ、童子の姿は消え失せました。

それは一瞬のことでありました。

余一はなぜか、素直な心になりました。余一は何の躊躇(ためらい)もなく矢を放ちました。鏑矢(かぶらや)は長鳴りをして、糸を引いたように飛んでいきました。

余一は生涯の全生命を、ここに燃やし尽した一瞬でありました。

矢は見事に、扇の要(かなめ)を射切り、夕陽に光り輝きながら波の上に落ち、称賛の声は敵味方の陣営から、どよめきました。

余一は、日本一の弓取りとして、その栄誉をおうけしましたが、これも神さまのお力であると、温泉大明神を深く信仰したという話です。

矢は見事に、扇の要(かなめ)を射切り、夕陽に光り輝きながら波の上に落ち、称賛の声は敵味方の陣営から、どよめきました。

余一は、日本一の弓取りとして、その栄誉をおうけしましたが、これも神さまのお力であると、温泉大明神を深く信仰したという話です。