品川台(しながわだい)遺跡は繩文時代中期の集落跡で、那珂川と箒川との合流点から北西へ直線距離にして約五・五キロの地点にある。南に箒川の開析平野をのぞんで、南東にのびだした舌状台地の尖端部に立地し、台地の南西縁は屹立して平地部からの比高二二メートル内外、北東縁は緩傾斜して台地平坦部(標高一七二メートル)から一〇メートルほどの落差をもって隣接する丘陵に続いている。この舌状台地の先端部をほぼ東西に分断して、村道下蛭田(ひるた)・旧役場線が通っている。

本遺跡の確認調査の結果、この遺跡は中期の単純遺跡であり、台地上には二箇所に遺構・遺物の集中する範囲があることがわかった。一つは、屹立する台地南西縁を長軸として、その西側に半月状に展開する分布範囲で、長軸二六〇メートル、半径一三〇メートルほどの地域、舌状台地の平坦部にあたり、もっとも南西側に寄った位置にある。他の一つは、村道部分をはさむ両側に広がる地域である。

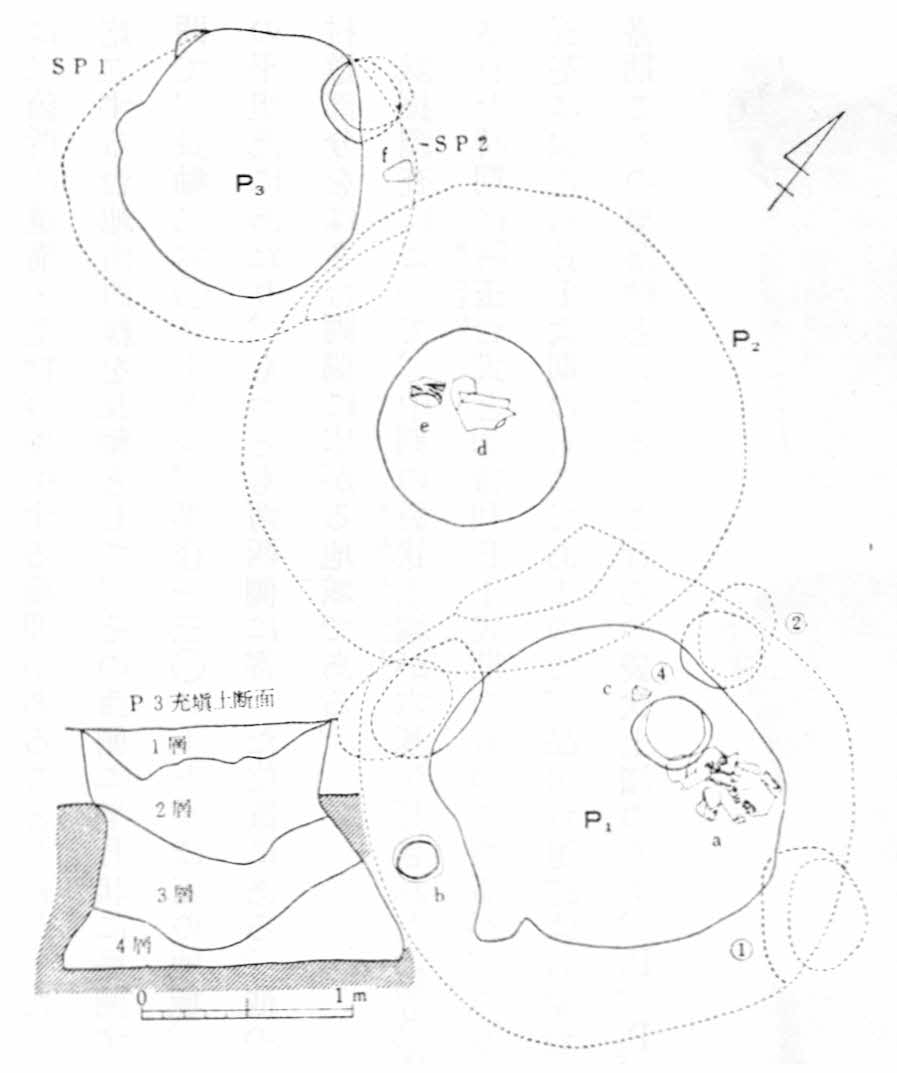

試掘調査によって、中期の袋状土壙(ふくろじょうどこう)が六基発見された(第8図)。構築された時期は阿玉台式(おたまだいしき)と加曽利EI式期のものであるが、六基のうち、五基は加曽利EI式期のものであるので、品川台遺跡は岩船台遺跡の最盛期ころの集落跡といえる。これらの袋状土壙のうち、P1、P2、P3とよんでいる遺構は、いずれも加曽利式EI期のもので、その規模はP1が口径一五〇、底径二三〇、深さ九六各センチ、P2が口径九〇、底径二四〇、深さ一四〇各センチ、P3が口径一三〇、底径一七〇、深さ一一五各センチである。P1~P3の袋状土壙内には、わずかの土器片とともに、かなり多くの木炭粒が充填土中に混入されていた。

第8図 品川台遺跡の袋状土壙実測図

『栃木県埋蔵文化財調査報告書』第21集より

以上が品川台遺跡の調査概要である。ところで、袋状土壙とはいったい何に使われたのであろうか。『栃木県の考古学』(大和久・塙著)によれば、次のように説明がなされている。

本県の繩文時代の中期遺跡からは「袋状土壙」が非常に多く発見されている。この遺構については「袋状竪穴」とか「竪坑(たてこう)遺構」「小竪穴」「フラスコ状ピット」などとさまざまな名称が付されている。この袋状土壙は、繩文時代中期に盛行し、後期初頭にまで存続するようであるが、概して口径部が小さく、底径部が広がるもので、ここから袋状、またはフラスコ状という名称が使われだした。袋状土壙の分布は県下全域にわたっているが、調査のもっとも進んでいる県北に多く発見されている。この遺構は単数で発見される場合は非常に少なく、数十基が群在して遺跡から発見されるのが特徴的である。その規模は、口径一~一・五、底径一~二・五、深さ一~二各メートルくらいのものが大部分である。土壙内からは土器や石器のほか、例外なく炭化物が出土し、木の実の炭化物が検出される場合もある。

袋状土壙の性格や用途については、多くの謎につつまれているが、常識的には、貯蔵穴、墓壙(ぼこう)の両説が有力である。もし、貯蔵穴として利用されたとすれば、中期集落の拡大とか人口増加にともなう生産・採取物の貯蔵、いいかえれば集落自体が分散的なものでなくなって、集合・定住性を強め、竪穴住居をいくつか合わせた世帯共同体、あるいは集落全体が一つの単位として協業を行う組織が生まれ、そこに貯蔵の必要性が生じたためである。

さらに『添野(そえの)遺跡の研究』(塙ほか著)の中で「本県内で発見されている袋状土壙に関する限り、貯蔵穴として使用するためにこの種の遺構が設けられたのであり、南関東の貝塚遺跡などで発見されている土壙内から、人骨が出土しているとはいえ、これは貯蔵穴を墓壙として二次的に利用したにすぎない」と述べている。したがって、袋状土壙の本来の機能は、食糧を貯蔵するためのものであり、竪穴住居とともに集落内に設けられたものであろう。

本村内には中期の遺跡が多く分布しているので、これらの遺跡を発掘調査すれば、品川台遺跡から発見されたような袋状土壙が、住居跡とともに多数検出されることは確かである。