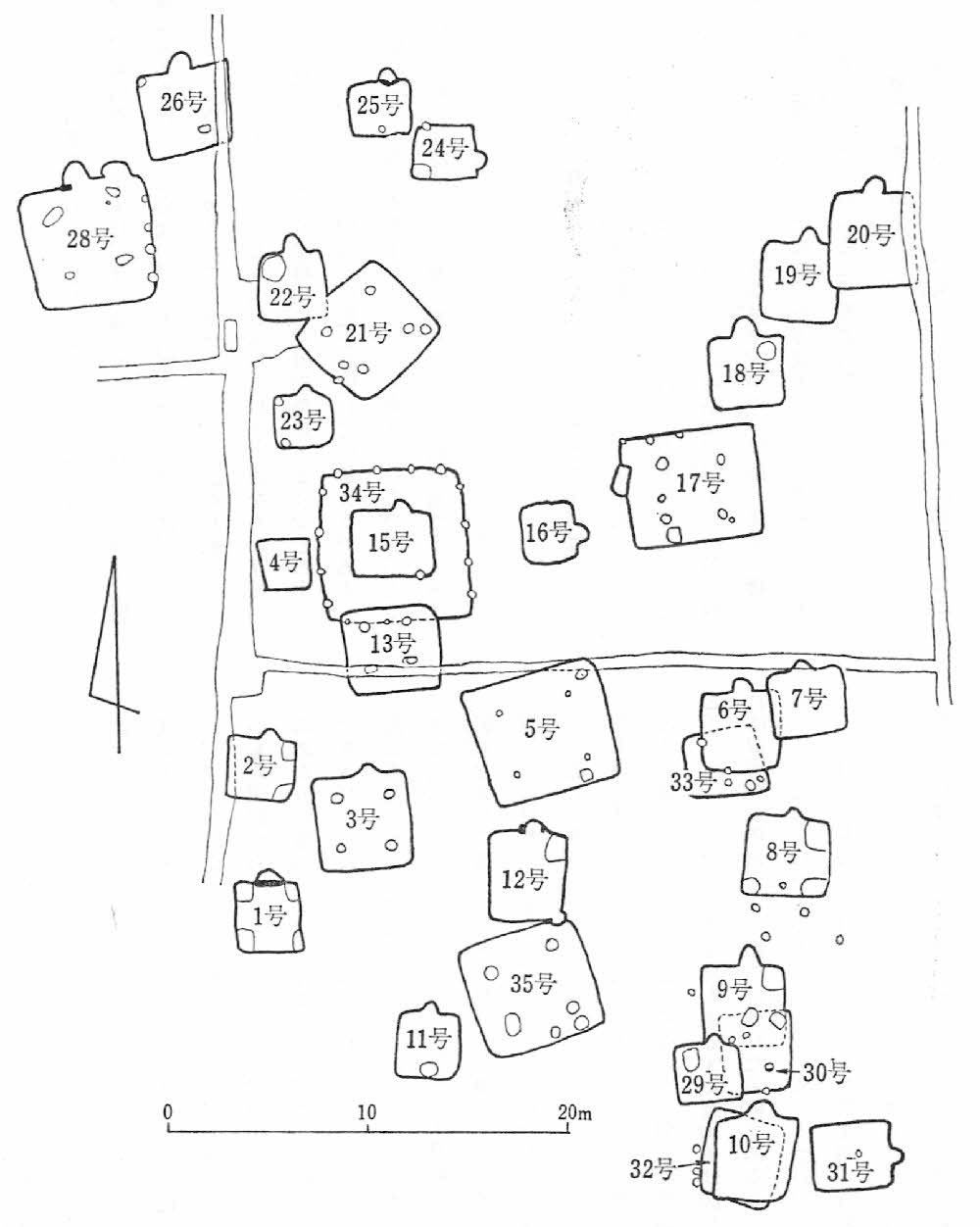

第84図 小松原遺跡の集落跡(第1次調査)

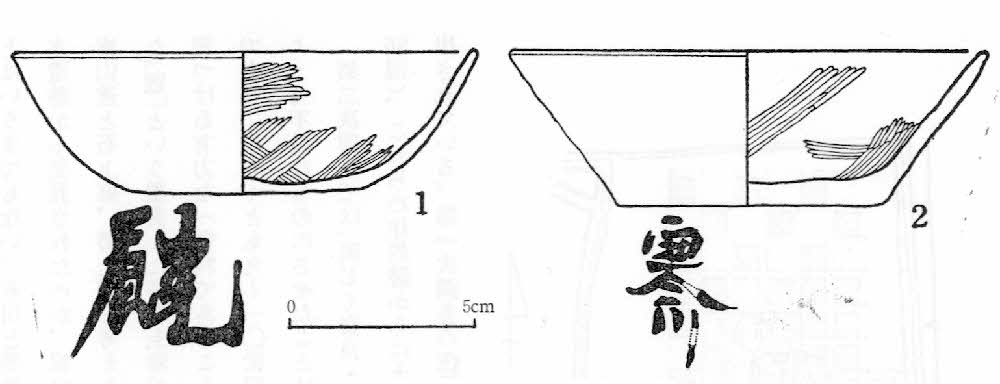

第85図 小松原遺跡出土の墨書土器

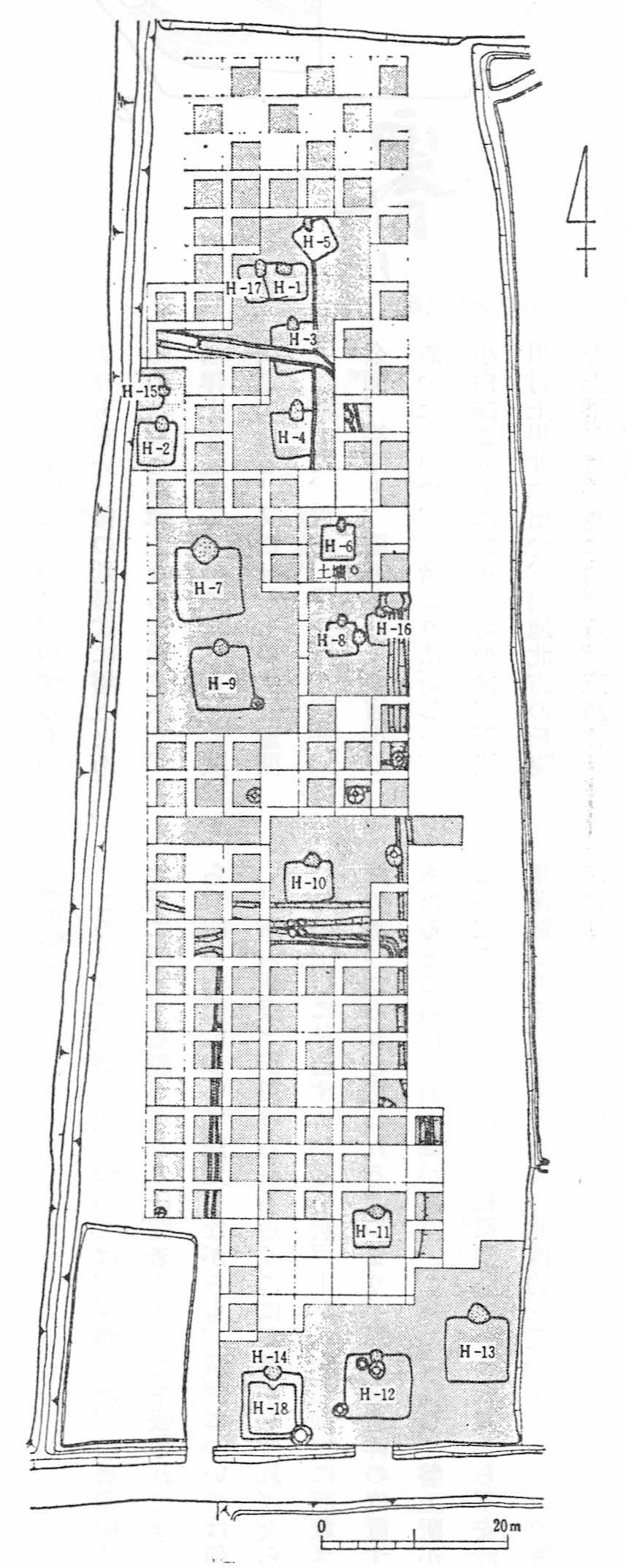

第二次調査では、同じく奈良・平安時代の住居跡が一八軒発見され(第86図)、これらの住居跡からは土師器・須恵器のほか刀子(とうす)などが多数検出されている。第一次調査の住居跡と合わせると五三軒となる。この大部分は奈良から平安時代にかけての住居跡であり、集落規模はこれよりも大きなものと推定されるので、小松原遺跡のもつ性格はきわめて重要なものといえる。つまり、駅戸としての石上郷、駅家としての磐上駅は、小松原遺跡を中心とした地域であるということができる。

第86図 小松原遺跡全体図

『栃木県埋蔵文化財調査報告書』第21集より

なお、本遺跡から発見された住居跡の大部分は、正方形のプランを呈し、北壁のほぼ中央にカマドが築かれている。多くの住居跡の規模は一辺が四~五メートルの方形であるが、なかには一辺が七~八メートルのものもある。この住居跡はこの時期のものとしては大形のものであり、柱穴のあり方に興味深いものがある。すなわち、四本の主柱穴とともに壁柱穴ともいうべきものがある。これは壁をやや削りだして柱穴が掘りこまれたものであり、柱穴は規則的であり、壁の隅、南壁中央並びに東・西壁には一~二個が対称の位置に配されている。このような柱穴のあり方は益子町ケカチ遺跡の住居跡にもみられるという(『栃木県埋蔵文化財調査報告書』第二一集)。小松原遺跡については橋本澄朗・中山晋(県教委文化課)らから資料の提供をうけたことを付記しておきたい。それにしても本遺跡から「寒川」「厩」という墨書土器が発見されたことは、古代の交通なり交易を知る貴重な資料といえそうである(第87図)。

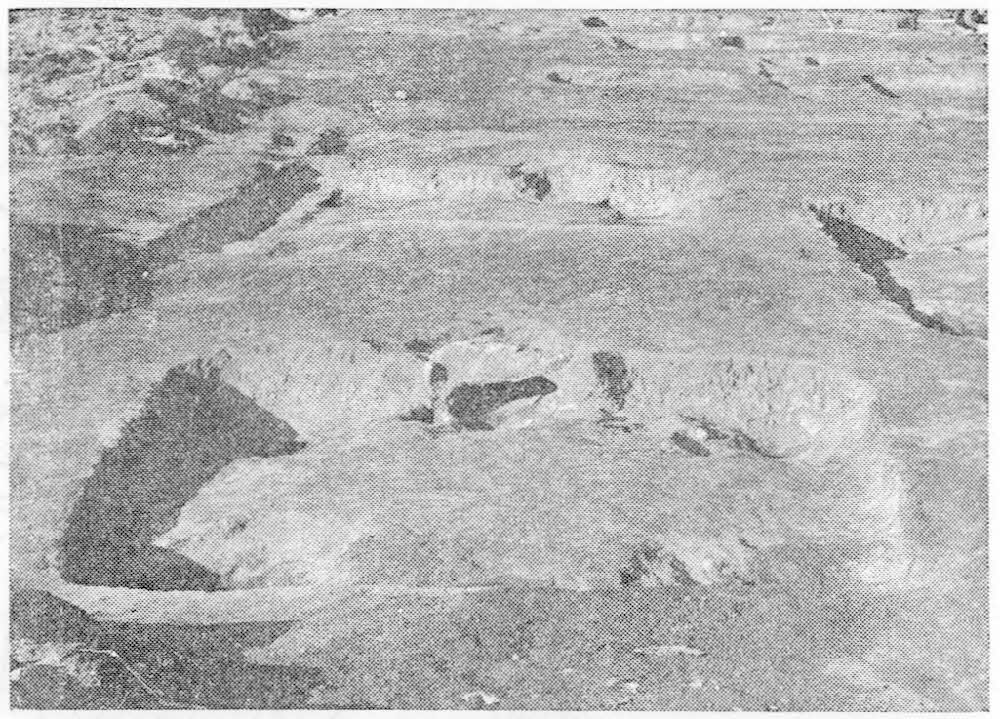

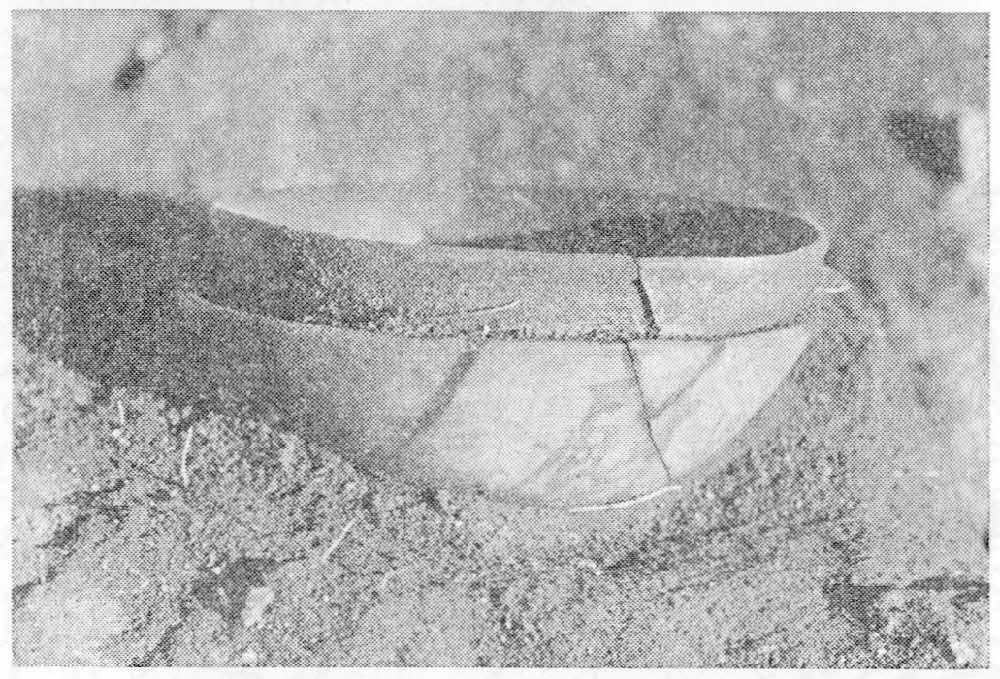

第87図 小松原遺跡の住居跡と遺物の出土状況

上 第1号住居跡全景(第1次調査)

下 第6号住居跡内出土の墨書土師器「厩」