庚申の「申」が「猿」に通じるところから、全国的には庚申の使いが猿であるとの信仰も流布している。大師講の人々が建立したという篠路町拓北(現あいの里)の仙人庚申塚(明28建立)の石像は弘法大師であるといわれ、その台座には「見ざる、言わざる、聞かざる」の三猿が刻まれている。「悪い噂に関わらず三猿主義を守って、何事もつつしみ深くあらねばならぬという庚申信仰の教え」であるという。この石仏は、付近を流れる石狩川の氾濫によって亡くなった人々の霊が浮かばれず幽霊となって現れるから、これを鎮めるために建立されたといわれている(札幌の寺社)。

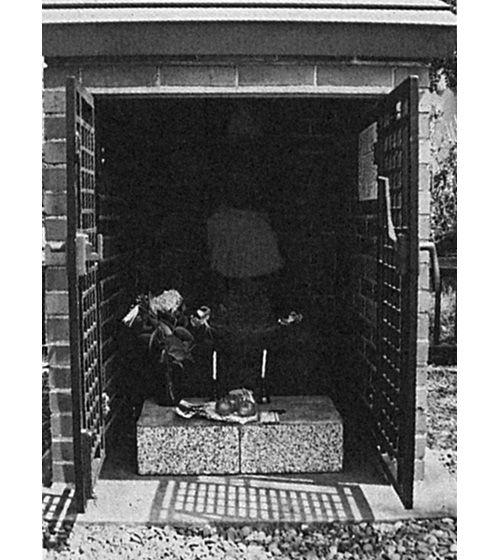

写真-16 仙人庚申塚(明治28年建立,北区あいの里)

庚申の最大の特徴は不老長寿にあり、六〇年に一度訪れる庚申年には、土中に埋めた酒を掘り出して飲み、家内安全を祈願すると御利益があるとされる。丘珠では大正九年の庚申年に佐藤某が郷里の越後で庚申様の御神酒を頂いてきたことが契機となり、地区の人々がお金を出し合って庚申塚を建てることになった。「大きな穴を掘り、一升ドックリ二本にお酒を入れ、木炭で蓋をし、まわりを炭がらで囲い、土をかぶせて」その上に庚申塚と彫った石碑を建てた(おかだま)。丘珠の庚申塚は、庚申年に当たる昭和五十五年(一九八〇)十一月四日に、それまであった玉ネギ畑の一角から近くの公園内に移設され、かつて庚申講で使用していた掛軸や仏具等は郷土記念館に展示された。