水害に対しては、四十六年の長期総合計画では、河川の整備とがけ崩れなどの防止対策を計画した。河川では、一、二級河川の整備に合わせて一時間五〇ミリメートルの降水量を想定して災害多発河川を中心に流路改良、河道拡幅、護岸工事などの防止対策を講じ、がけ崩れなどの対策には宅地造成の規制、監視、指導を図るとしている。

五十九年からはじまる五年計画では、伏籠川流域の低地帯で、河川改修とともに遊水池設置や適切な土地利用による保水・遊水機能の確保などの伏籠川総合治水対策を推進することにした。流路改良や河道拡幅、護岸工事に加えて遊水池や土地に保水機能を持たせるなどの対策をとるようになった。これは、昭和五十、五十六年の水害で明らかになった都市化による水害の発生が大きく影響した。その後五十四年度から河川改修の際に雨水貯留事業を実施するようになった(札幌市建設局土木部河川課 札幌の河川)。六十三年の第三次長期総合計画では、水害防止のため、河川の河道拡幅、流路改良などとともに、地下河川や多目的遊水池の建設、透水性舗装の整備、雨水流出抑制型下水道の建設などの総合的な治水対策を推進することにした(三長総)。その第一次五年計画では、雨水貯留池の設置、緑地拡大などによる保水機能の強化や雨水流出抑制型下水道の整備など総合的な治水事業を推進することにした(第3次札幌市長期総合計画 札幌市5年計画(昭和63~67年度)昭63・3)。

平成四年(一九九二)の第二次五年計画では、これらにグランド、公園を活用した一時的な雨水の貯留浸透施設を整備することが付加された(躍動都市さっぽろ・第3次札幌市長期総合計画 第3次5年計画(平成4~8年度) 平4・3)。昭和五十九年(一九八四)に丘珠中学校で貯留施設を整備したが、伏籠川流域貯留浸透事業としては、平成五年から元町小学校などのグランドに貯留機能を持たせる整備事業を実施し、平成十四年度までに三一校で整備を終え、平成十年からは上篠路公園などで雨水貯留池の整備が行われ、十四年度までに一六カ所の公園で整備を終えた。また望月寒川流域貯留浸透事業では、平成十四年までに二カ所の公園で整備を終えた(前出 札幌の河川、同課作成資料)。

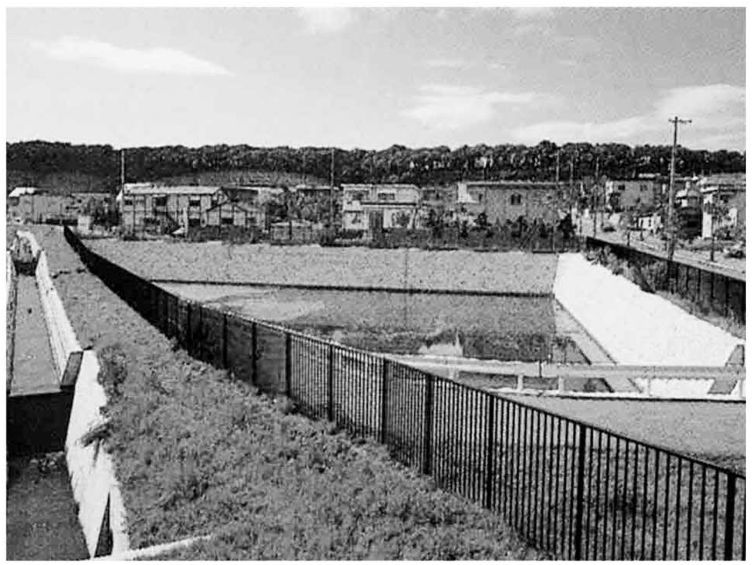

写真-7 清田土地区画整理雨水貯留池

地震対策については、一般的な災害対策として考えられていた。しかし平成七年(一九九五)の阪神淡路大震災の後、平成八年からの五年計画では、施策の基本方針の中で、災害時の避難場所や救護活動の拠点となる公共施設、水道、下水道、道路、橋梁、地下鉄などのライフラインについて、耐震性の向上を図ること、また震災による火災に対処するため、河川を消火用水や生活用水に利用できる施設整備を行うこと、が示された(北の理想都市さっぽろ 第3次札幌市長期総合計画 第3次5年計画(平成8~12年度)平8・3)。

このような水害のための治水対策や地震対策は、平成十二年策定の第四次長期総合計画に引き継がれ整備が進められている(四長総)。