六十三年の第三次長期総合計画から流雪溝や融雪槽など新たな除排雪方式の導入などを計画した(三長総)。平成元年度からは、従来の機械除雪に加え消融雪システムなどの雪対策施設の整備や降雪予測システムの研究など将来的な除雪体制を整備しはじめた(概要 平1)。

昭和六十一年四月に産学官の有識者からなる札幌市雪対策推進研究会が設置され、二一世紀に向けた長期的な雪対策事業をどのように推進するかについて札幌市へ提言を行った。それに基づいて平成三年(一九九一)に、十二年まで一〇年間の雪さっぽろ21計画を策定した(札幌市 雪さっぽろ21計画 平3・6)。この計画は、冬期の交通確保を主眼とし、除雪水準の確立、雪対策施設の整備、除雪パートナーシップを施策の三つの柱とした。除雪水準の確立とは、主要幹線、幹線、補助幹線、生活道路という道路の種別ごとに除雪の目標水準を設定して、十二年までに段階的にレベルアップを図ることである。雪対策施設の整備とは、雪処理対策として、下水処理水、清掃工場の余熱などを利用して流雪溝や融雪槽などの施設型除雪の推進を図ることである。除雪パートナーシップとは、生活道路の排雪に関して、地域(市民)・市・除雪業者が役割分担の確立を図ることである(概要 平3)。

除雪パートナーシップは、二年度から試行的に実施、四年度に制度化を図った。四年度には、札幌総合情報センター(株)で開発された降雪情報システムの運用を開始した(概要 平5)。また四年から厚別融雪槽の供用開始、六年度には発寒流雪溝と発寒融雪槽の供用開始(概要 平6)、その後十年度では、藻岩下、安春川、新琴似、発寒、創成東の流雪溝、厚別、発寒、都心北の融雪槽と創成川融雪管、大通下水道管投雪施設の整備を終えた(概要 平11)。その他、四年には、地区ごとの車道、歩道除雪と運搬排雪の作業を一括して行う総合除雪であるマルチゾーン除雪が試行され、七年度に本格的に実施し、十年度では、全市の四一地区で実施している(概要 平6、11)。

十二年新たに第四次長期総合計画を策定したのにあわせて、八月札幌市雪対策基本計画を策定した。この計画は、道路交通の安全性・定時制の確保、市民・企業・行政の協働による冬期生活環境の向上など四つの重点課題をあげ、三つの基本方針と五つの目標のもと、マルチゾーン除雪の充実、豪雪時体制の充実、計画除雪への転換、福祉除雪の推進、雪に強い街区の形成、地域内雪処理システムの確立など一八項目を重点施策としている(札幌市 札幌市雪対策基本計画 平成12年度~平成21年度 平12・8)。

十四年(二〇〇二)度末の実績は、事業費一一三億六四〇〇万円、車道除雪五〇七〇キロメートル、歩道除雪三三五〇キロメートル、運搬排雪一八八三キロメートル、雪堆積場五六カ所、十三年度末の凍結防止剤散布六四四キロメートル、十三年度までの雪対策施設整備実績は、流雪溝五カ所、融雪槽六カ所などとなっている(概要 平15)。

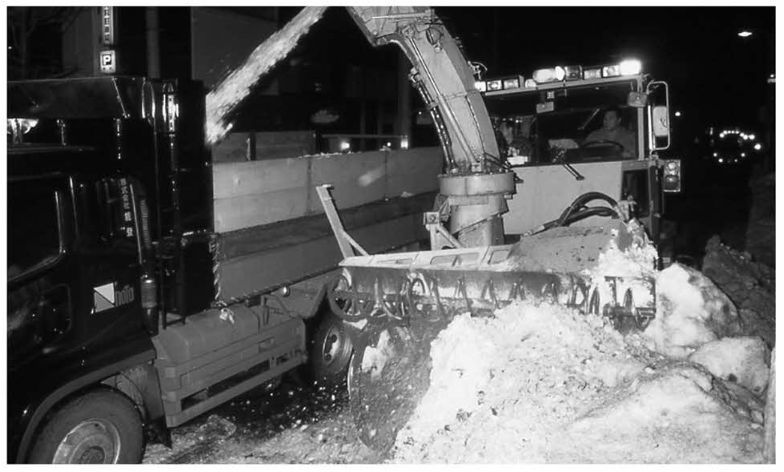

写真-9 除雪風景