昭和五十年代前期の反対闘争の中心眼目は主任制問題であった。五十年二月末、文部省は学校教育法施行規則を改正し、五十三年三月から小・中・高校の主任を制度上、明確に位置づけることを正式決定し、公示した。「主任は学校の管理と教育指導という二面を調和させるために必要な中間管理職である」という考えからであった。日本教職員組合は「手当てつきで制度化された場合、主任が中間管理職になり、学校の管理をさらに強化し民主教育を破壊するものだ」と強く反発し、各県ごとの反対闘争を指示した。北海道では、五十一年四月十二日に気境公男道教育長が、主任制のための道立学校管理規則の改定を組合に提示した時点から闘争がはじまった。五月十八日には「教務主任の任務」について教育長と北教組が交渉したが、教育長が交渉を打ち切り、機動隊が導入されて交渉団が排除された。翌日に北教組は全日ストを行い、同月二十五日に再交渉が行われ交渉継続が確認された。しかしストライキに関連して北海道警察が北教組を家宅捜索して、七月二十六日には北教組の大野直司委員長などが逮捕される事態となった。十一月には道教委が交渉打ち切りを通告し、それに対して北教組が午前半日ストで応じるという有様になった。翌年七月二十日に道教委は北教組と事態打開の交渉をする確認を行ったが、九月には気境教育長が辞任し、十一月十四日から中川年若新教育長との交渉がはじまった。しかし交渉開始と打ち切り、さらなる交渉開始と決裂などが繰り返された。そして五十三年六月二十六日に交渉決裂がきまり、北教組が半日ストを行った前後に、道内市町村で主任制凍結解除がすすんだ。札幌市では同年六月二十七日に、市教委が札幌市教職員組合などに交渉の正式申し入れを行った(タイムス 昭53・6・28夕)が、交渉は決裂した(道新 昭53・7・11)。

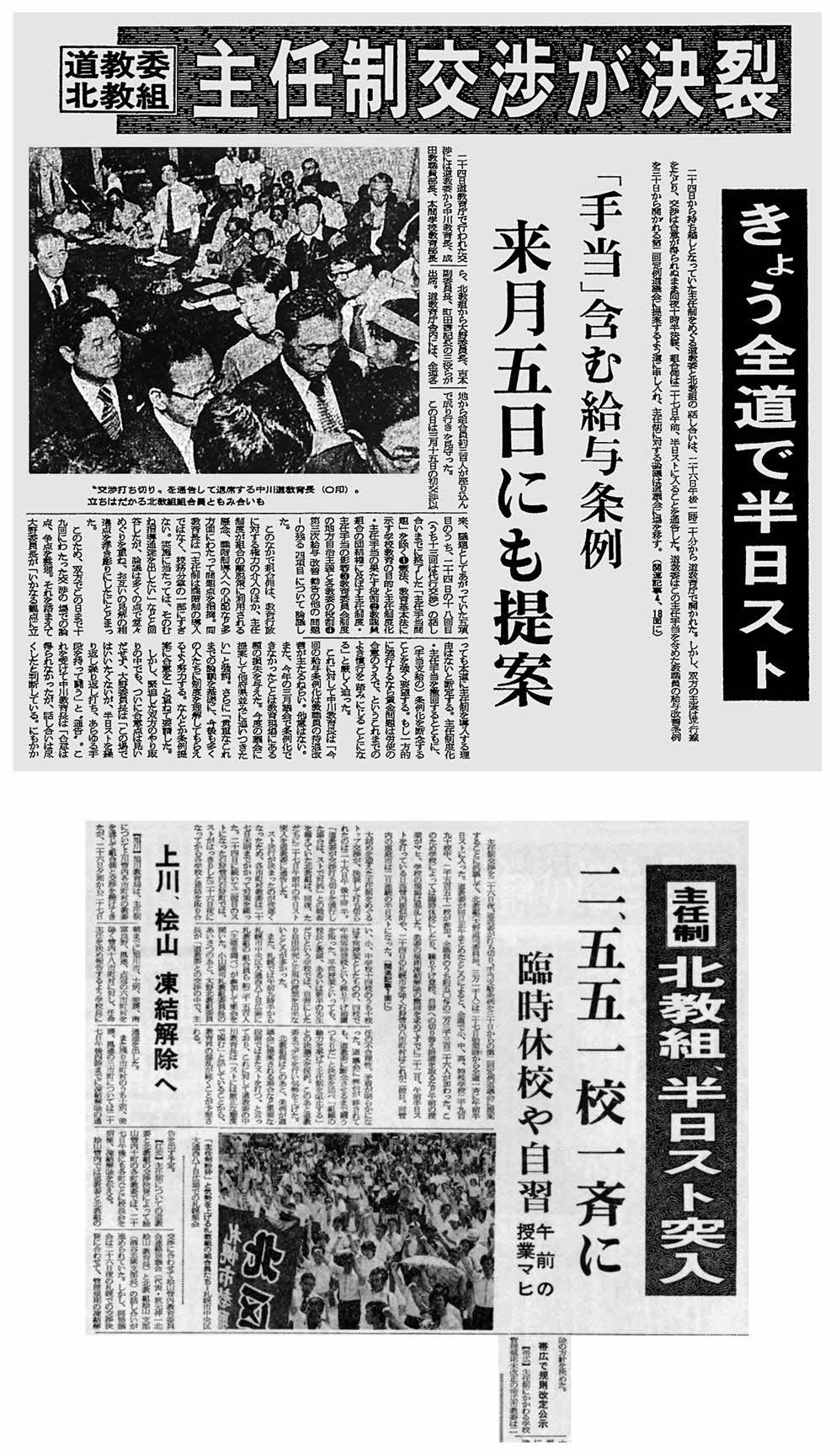

写真-1 主任制交渉決裂とスト突入を伝える『道新』記事

(昭53.6.27及び6.27夕)

道議会では、主任手当条例に関連して三度にわたる会期延長がなされたが、同条例は七月二十八日に可決・成立した。これ以降、北教組は、「主任の辞令をもらわない」「主任手当を受け取らない」という主任制手当返上闘争を実施していくことになるが、一方でY教師が話していたような闘争も激化していくことになる。さらに横路孝弘道政になってから、「北海道方式」による主任制問題解決の道が開かれたかに見えたが、文部省の強い反対によって、それも頓挫することになる。