市内での体罰による懲戒処分件数は、昭和四十七年度以降、五十九年度と六十二年度に一件、六十三年度に二件とそれほど多くなかった。しかし平成三年度から六年度までの四年間で九件、七年度からの四年間で二三件、十一年度からの四年間で三五件と、全体として増加してきている。十五年度は一年間で一八件であった(市教委調べ)。

平成六年五月二十二日、児童の権利条約が日本においても発効した。国際連合総会で採択されてから五年あまりがたっており、批准したのは世界で一五八番目であった。文部省は発効直前に通知をだした。条約を「世界的な視野から児童の人権の尊重、保護の促進を目指したもの」と位置づけ、国内においては法令改正は必要ないとの政府方針を確認した上で「一人ひとりを大切にしていく教育」の充実が図られるべきとした。校則については、学校の責任と判断において決定されるべきものとした。六月二十二日の道議会では、阿部茂教育長が条約について「児童・生徒や父母の意見を聞く機会を持つなどして校則の見直しを行うことや、体罰の根絶などを積極的に指導する」と述べた。

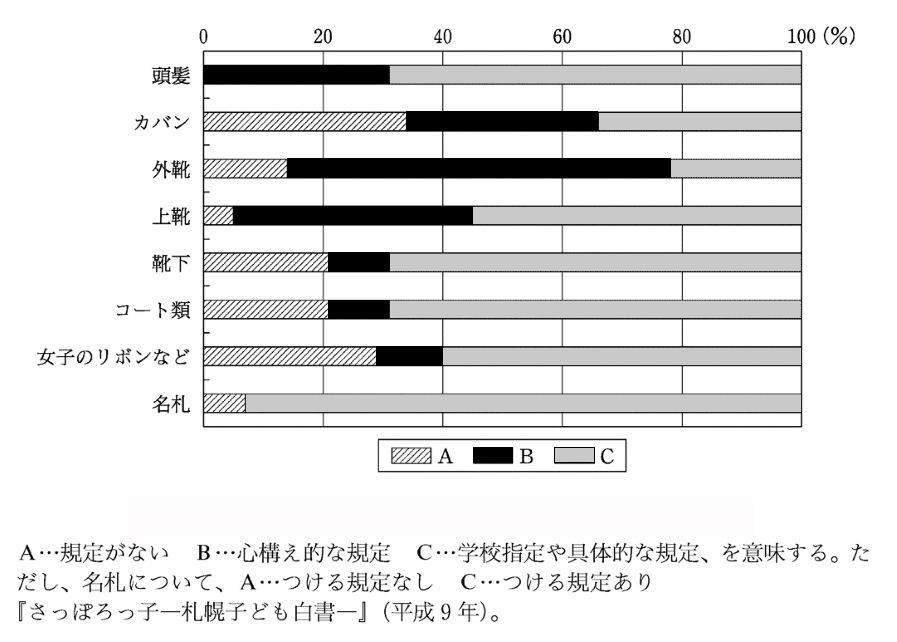

ここでは、七年度の市内中学校の校則の実態をみてみる。市立西岡中学校生徒会が市内五八中学校の生徒手帳掲載の校則を調査したものであり、図1にまとめた。調査項目は頭髪・カバン・外靴など八項目であり、その内容を、規定がない(A)、心構え的な規定(B)、学校指定や具体的な規定(C)という三段階で区分している。頭髪については調査したすべての学校においてBまたはCとなっており、靴下も四六校でBまたはCとなっていた。また、名札については九三パーセントの学校でつけなければならないことになっており、規定がないのは四校のみであった。(さっぽろっ子―札幌子ども白書―)。

図-1 各項目別の校則有無(市内中学校58校調査)

平成十六年三月二十日、市教委は、学校で起きた体罰について外部の第三者も加わり調査を行う「体罰事故調査委員会」の設置を決定した。従来は学校長が単独で行っていた聞き取り調査などに、一般市民を加えることで調査の透明性を確保するものである。これは全国でも初めての試みであった。同委員会は、市内一〇区に小・中学校のそれぞれを担当する二〇委員会と、高校・養護学校・幼稚園をまとめて担当する委員会を全市に一つの計二一委員会がおかれた。各委員会は体罰が起きた学校の校長が委員長となり、同じ学校の教頭、別の学校の校長とPTA役員、地域に住む民間の第三者の計五人で構成される。委員会に市民が参加することによって「開かれた学校づくり」の一翼をになう制度となることが期待される(道新 平16・6・1)。