中央教育審議会は、昭和四十五年五月、「高等教育の改革に関する基本構想」(中間報告)を発表した。その内容は、調査書を選抜の基礎資料とする一方で、広域的な共通テストを開発すること、大学側は特定の能力について論文テストや面接を行ってそれらの結果を総合的な判定の資料に加えること、などというものであった。全国高等学校長協会も、同趣旨の要望を出した。国立大学協会は四十六年二月、共通試験の本格的な検討に入ることを決定した。翌年十月には基本構想がまとまり、五十一年度から採用する方針が固まったが、大学間の意見調整に手間どり、二年間の予備テストを実施したうえ、五十四年度実施を正式に決定した。翌年五月には実施機関となる大学入試センターが設立された。これと合わせて、国立大学の入試は一・二期の二回に分けて実施していたのを一本化し、入試機会を一回だけとした。

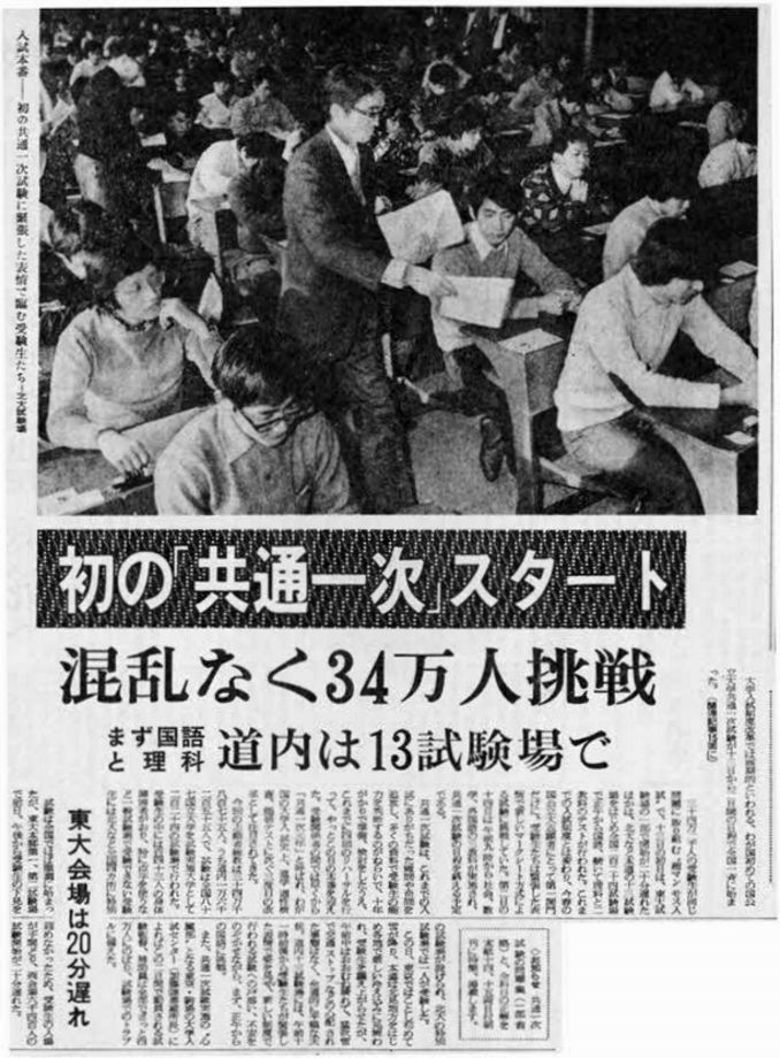

共通一次試験は受験生の高校での学習到達度をみるのが目的である。出題教科・科目数は五教科(国語・社会・数学・理科・外国語)一八科目で、試験科目は国語・数学・外国語が一科目、社会と理科で原則二科目を選択する計七科目であった。解答をコンピュータで採点・集計するため、マークシート方式が採用された。試験実施後、大学入試センターは正解例と科目別平均点を発表し、受験生は自己採点して進学先を決め、志望校に二次試験の願書を提出する、という仕組みであった。五十四年一月十三、十四日の両日に、第一回の全国共通一次試験が実施された。公立大もすべてこれに参加し、受験生は全国で約三四万二〇〇〇人だった。北海道では、北海道大学など一三カ所において、一万六二五五人の受験者を迎えての試験となった(道新 昭54・1・13夕)。

その後共通一次試験は、六十一年度に五教科五科目制となり、さらに平成二年度に大学入試センター試験となり、私立大学の利用も可能となった。また受験機会も、原則一大学のみ受験可能であったものが、A・B日程という時期をずらして受験することを可能とする「連続方式」、一度目の受験を行い合格発表が出たあとに、二度目の受験をする「分離・分割方式」などさまざまな方式が生まれた。平成十六年度入試の出題教科・科目数は六教科三二科目であり、すべての国公立大学と約七割の私立大学が利用した。市内の私立大学においてもその多くが利用している。

写真-7 初の共通一次試験を伝える『道新』記事(昭54.1.13夕)