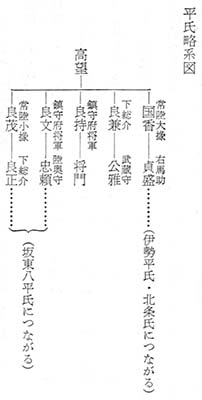

承平(しょうへい)五年(九三五)に起き、天慶(てんぎょう)三年(九四〇)に終わった平将門の叛乱は、その後の関東の歴史に大きな影響を与えた。将門は桓武(かんむ)天皇の曽孫で、平姓を下賜され臣籍にくだった平高望(たかもち)の孫である。高望は下総介(しもうさのすけ)となって任国に赴き土着した。高望の諸子は、常陸や下総などの国司と武官をつとめ、諸所に土着して繁栄していった。

将門は鎮守府将軍良持の子で、下総豊田郡に本拠があり、猿島(さしま)・相馬(そうま)郡にも所領をもっていた。若いころ京都に上り、摂政藤原忠平の家人となり、都での栄達を図ったが志を果たさず、故郷に帰って所領の経営に専念したらしい。承平(しょうへい)五年(九三五)、将門は父の遺領問題の紛争から伯父国香(くにか)や前常陸大掾源護(だいじょうみなもとまもる)の三子と戦って殺し、筑波(つくば)・真壁(まかべ)・新治(にいはり)三郡の「伴類の舎宅五百余家」(『将門記』)を焼打ちした。また伯父吉兼(よしかね)とは、七年前の延長五年(九二七)から「女論」(結婚問題か)で対立していた。将門の乱は、こうした一族内の対立から起きたのである。

合戦は将門と良兼・貞盛・良正(いずれも源護のむこ)との間に、常陸・下総・下野(しもつけ)で戦われた。その間、たがいに政府に訴えたり、将門が京都に召喚されたりしたが、政府の対策は非常にあいまいであった。要するに天慶元年(九三八)までの情勢は、政府にとっては地方土豪の争いにすぎなかったのである。ところが数度の合戦に打ち勝って将門の威勢が高まると、もともと国衙に対して対抗的な土豪たちが将門に期待するようになった。こうして二つの事件が起きた。一つは武蔵の国司と足立郡司武蔵武芝との対立に将門が介入したことであり、また一つは、常陸介藤原維幾(これちか)に反抗した藤原玄明(はるあき)を保護した事件である。

武蔵武芝は、奈良時代の武蔵国造丈部直不破麿(くにのみやつこはせべのあたえふわまろ)、平安時代初頭の足立郡司武蔵宿袮弟総(すくねおとふさ)の子孫であったらしく(『府中市史』第二編第九章)、国造の系譜をひく地方名家であり、足立郡司であると同時に判官代という国衙の官人であった。将門の乱終束直後の成立と考えられている『将門記』は、武芝を「治(ち)郡の名すこぶる国内に聴(きこ)え、撫育(ぶいく)の方あまねく民家にあり」と農民の保護にあつい能治の郡司にえがいている。

天慶元年(九三八)、武蔵権守の興代(おきよ)王と介(すけ)(国の次官)の源経基(つねもと)が武芝の管内を巡視しようとしたところ、武芝は正任の武蔵守着任以前の巡視は前例に背くと抗議した。興世王らは武芝の無礼を怒り、軍勢を率いて「武芝の所々の舎宅、縁辺の民家に襲い来り、底を掃いて捜し取り、遺(のこ)る所の舎宅を検封して棄て去る」という実力を行使した。武芝は山野に身をかくした。事件を聞いた将門は、おそらく持前の義侠心を発揮して「かれこれの乱を鎮めんがため」に武蔵の国府(現在の東京都府中市)にのりこんだ。将門の威勢を恐れてか、興世王と武芝の和解がなって酒宴のさいちゅう、武芝の兵が経基を囲む形となり、驚いた経基は京都に逃げかえって将門謀叛といういつわりの密告をした。興世王は新任の武蔵守百済貞連(くだらさだつら)に排斥され、将門のもとに身をよせた。こうして将門の意思にかかわりなく、経基の密告を裏づける情勢になった。

そのころ、常陸国に藤原玄明(はるあき)という「国の乱人(らんじん)」で「民の毒害をなす」人物がいた。かれは大規模な農業経営をいとなみながら租税を国庫に納めず、国使の催促に反抗した。常陸介藤原維幾が玄明を逮捕しようとしたところ、玄明は行方(なめかた)・河内両郡の穀倉から米穀を略奪して将門のふところに逃げこんだ。玄明の行為は明らかに犯罪であった。しかし将門は玄明を保護した。事件は常陸の国衙と将門の対立に発展したのである。

天慶二年(九三九)十一月、将門は玄明を保護していることを弁明すると称して、千余の軍勢を率いて常陸国府(茨城県石岡市)に向かい、国軍三千人を打ちやぶり、国府になだれこんで、維幾から国司の象徴である印鎰(いんいつ)(国印と鍵)を奪い維幾を追放した。

この戦闘が将門の乱の決定的な転機となった。平氏一族間の私闘が、国家に対する叛乱に変わったのである。国府制圧のとき、将門は興世王に「一国を取っても罪は重い。それならば、いっそのこと坂東を制してしまえ」とそそのかされ、将門も皇胤を理由に坂東八ヵ国支配の正当性を確信して、同年十二月下野・上野を押え、上野国府で巫子(みこ)の神託によって「新皇」に即位した。ついで将門は弟や主立った同志を関東諸国の国司に任命し、武蔵・相模にまで巡視して国府の役人を掌握した。将門の夢、関東の地に独立の小国家を樹立するという夢が、いま現実のものになろうとした。