さて十一世紀の中ころ関東の武士、とりわけ相模の武士が源氏の家人になってくるいきさつを述べてきたが、これらの武士は、一族郎党をひきいる戦闘集団であると同時に、所領をもち、領内の農民から年貢や夫役を徴集する領主であった。しかし領主としての性格は、一時代前の私営田領主とは多くの点で異なってきた。結論をさきにいうと、この時代の領主を私営田領主に対して「在地領主」という範疇でとらえ、日本における領主階級の発展の一段階と考えている。

在地領主のもっとも大きな特徴は、有力な領主が国衙の在庁官人となり、さらに本来国衙の支配に属する郡や郷の役人(郡司・郷司)として、郡郷にかかる租税納入の責任を負うという特殊な権限をもつ領主であった、ということである。

国の長官である守(かみ)が実際に任国に赴任しないで、目代(もくだい)を代理に派遣して、国務を執行させた場合、目代が中心になって留守所(るすどころ)が作られ、国内の有力者を出仕させ実務をおこなわせる。そのような留守所の構成員を在庁とか在庁官人という。在庁官人の出身は、旧国造系の郡司や土着した介(すけ)以下の雑任国司の子孫で、千葉介とか三浦介とかいうように、国司の官職を家名化するにいたる。また一方、かれらは国内警備の司令官である検非違使・押領使・追捕使(ついぶし)に任命され、国衙内の職業的武官としても登場する。いわゆる武士は、一般の名主が武装することによって発生するのではなく、在庁官人の武士化が本筋であるという説が有力である(竹内理三「在庁官人の武士化」)。

このような事態にいたった背景には、十一世紀から十二世紀にかけて、律令制下の郷から、あたらしい中世的郷村がひろく成立してきたという前提条件が存在した。ここでわたくしたちの視野に、ようやく品川区域に直接関係する中世史料が入ってくるのである。

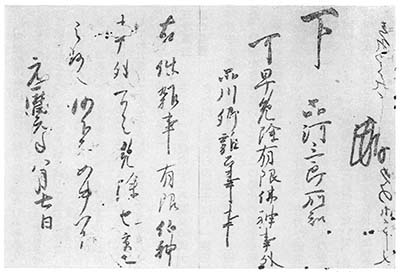

源頼朝が伊豆韮山(にらやま)で挙兵してから四年後の元暦元年(一一八四)八月七日、大井氏一族の品川清実(きよざね)は頼朝から下文を賜わった(資一号・第五八図)。それによると、もともと大井郷の一部が分離したと考えられる品川郷の「仏神事」に関する、なにがしかの負担を除いた「雑公事(ぞうくじ)」が免除された。また時代はややくだるが、貞応(じょうおう)二年(一二二三)に品川清経は父清実の遺領四ヵ所の相続を鎌倉幕府から許されたが、その一つに武蔵国南品川郷内桐井(桐ヶ谷)村があった(資五号)。わずかな史料にすぎないが律令制地方行政組織の最末端に位置した大井郷の内部にふくまれていた品川や桐谷(近世の荏原郡桐ケ谷村・現在の品川区西五反田一帯)が、すくなくとも十二世紀の後半に、品川氏の所領として現われてきたことはたしかである。品川氏をふくむ大井氏一族の十二世紀後半における所領については次節で検討するが、筆者はこの史料によって品川清実を品川郷の郷司、桐谷村の村司と推定して、それほど大きな誤りはないと考える。

品川に関する初出の文書である元暦元年八月七日の源頼朝下文(資一号・第五八図)の真偽は検討の余地がある。黒川高明氏「源頼朝文書について――花押を中心として」(『神奈川県史研究』七)は、頼朝花押の年次的変化をたどり、本文書の属する元暦元年~二年の花押を第一型に分類する。そして本文書を内容・花押とも疑問の多い文書と判断されている。しかし、花押に関するかぎり本文書の花押は第一型であるから、ここではさしあたり信頼できる文書と考える。

このような中世的郷村を支配の対象とする在地領主が、十二世紀の関東に広く発生した。かれらは、在庁官人として国衙の機構に入りこみ、もともと国衙が支配した郷や村を分割領有し、さらに荒地の開発・空閑地の囲いこみ、百姓田畠の買得をおこなって私領を形成した。そして私領郷村の租税収納を国衙に請け負い、その代償に堀の内・門田等の直営地への課税免除(雑役免(ぞうえきめん)の特権や領内農民に対する付加税である加地子(かじし)と夫役を徴集するという体制をつくりあげた。しかも国衙の官職と、それにともなう収益権を、所帯の職(しき)すなわち所職という世襲の財産としてしまったのである。十二世紀の関東は以上のような性質をもつ在地領主の成長期であった。ここでは、この時代に活躍する個々の在地領主たちの具体的な姿をあとづける余裕はないが、たとえば東京の前身江戸の領主であった江戸太郎重長(しげなが)(『千代田区史』上)や、平忠常の子孫千葉介常胤(つねたね)の例にその典型をみるのである。